前の20件 | -

猫を巡るアフォリズム Aphorisms on Cats ~その47~ 猫という時間 [猫と暮らせば]

猫という時間

■ 猫は時と共に価値を高めるヴィンテージ・ワインのようだ。(キャロル・ウイルボーン)

A cat is much like a vintage wine that is enhanced with age. (Carole Wilbourn)

猫と暮らし始めてもう長いこと経つけれど、その間に楽しいこと辛いこと数えきれないほどの出来事があったけれど、その傍にいつも猫がいたことを想い出すとそれらはまさにヴィンテージ・ワインのように味わい深い時の流れだったように思えてくる。

ぼくは猫の写真を撮るのが好きで、実際によく撮っているのだけれどただ可愛いというだけの気持ちで撮ったことはあまりなかったように思う。世の中には最近キュートな子猫の写真など可愛い猫の写真があふれているけれど、毎日猫と一緒に暮らしているぼくにとっては猫は日常生活のシーンの必ずどこかに居る自然な存在で可愛いだけの存在ではない。

猫の魔力はぼくらのありふれた、何の変哲もない日常の時間が猫がそこに居るだけで、何かかけがえないのない時の流れのように思えてくることだ。いわば猫という時間に包まれて魔法にかかったように時間が熟成してゆく。ぼくはそれを撮りたい。

それはまったりとした憩いの時間もそうだけれど、彼らがソファに爪を立ててそれを叱っている時も、クリニックに連れてゆくために大汗かいて追いかけている時も…、それは猫の時間。それも時と共に心の中で静かに熟成して味わい深い猫という時間に醸し出されてゆく。これからも猫という時間を少しづつカメラに収めていきたい。

桜ちる 雑感 [gillman*s park]

桜ちる 雑感

■ いつとなくさくらが咲いて逢うてわかれる(種田山頭火)

桜が咲いている時期はもともと短いのだけれど、今年の桜はいつもよりことさら短かった。近所の公園についていえば咲き始めようとするときに冷たい雨の日が続いて開花が遅れ、満開に咲いたと思ったらそのたった一日だけ晴れてまた雨が降った。奇跡のような一日の花見。それはそれで感慨深いものがある。

日本人は満開の桜と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に散りゆく桜が好きなのかもしれない。桜吹雪とか桜が散る「はらはら」とという表現がぼくら日本人の美意識をくすぐるのだけれど、その根底にあるのは「もののあはれ」や潔さや滅びの美学みたいなものらしいが、そういう心情が戦前の軍部や政府にいいように利用されてしまったことも事実だ。

軍歌「同期の桜」の中の一説「…みごと散りましょ、国のため」なんかは最初から亡びることを想定している。潔さとはそういうもんだと押しつけがましい。本来の兵の要諦からすれば泥を啜っても生き残って戦うというものだろうが、安易に降伏するのではないかという無能な為政者の猜疑心からか兵に自滅を匂わせている。端から自分の兵を信頼していないということだと思う。

しかし今の日本人に求められているのは「もののあはれ」という心情を知りつつしかも「強かに生きる」という強さでもあると思う。考えてみると「もののあはれ」を尊んだのは古来武士階級などの上層階級が主で、一般庶民はもっとおおらかで強かだったはずだ。

軍歌「同期の桜」の中の一説「…みごと散りましょ、国のため」なんかは最初から亡びることを想定している。潔さとはそういうもんだと押しつけがましい。本来の兵の要諦からすれば泥を啜っても生き残って戦うというものだろうが、安易に降伏するのではないかという無能な為政者の猜疑心からか兵に自滅を匂わせている。端から自分の兵を信頼していないということだと思う。

しかし今の日本人に求められているのは「もののあはれ」という心情を知りつつしかも「強かに生きる」という強さでもあると思う。考えてみると「もののあはれ」を尊んだのは古来武士階級などの上層階級が主で、一般庶民はもっとおおらかで強かだったはずだ。

花見だって江戸庶民にかかれば落語の「花見の仇討」や「長屋の花見」のように陽気でハチャメチャなパーティーに変ってゆく。それにハラハラと散る桜は滅びているのではない、また春がめぐって時が来れば見事な花をつける強かさを持っている。散る桜の美しさはぼくにそう語っているように見える。

■さくらちる暮れてもかへらない連中に(種田山頭火)

and also...

それぞれの桜 [gillman*s park]

■ 祈願して 雨後満開の 花の杜 (対馬康子)

今年は桜が中々開花しない。寒い雨の日が続いたからか東京でも開花は昨年よりも二週間以上も遅れていた。尤も以前は桜と言えば入学式のシーンだったのだけれど、最近は卒業式のイメージになりつつあったので、それを思えば少しも遅いことはないのだけれど…。

数日前にやっと開花宣言がでて昨日が満開宣言。でも明日からまた天気が崩れるという事で満開のソメイヨシノを見るのは今日がラストチャンスかも。ということでコンビニでビールとサンドイッチを買ってカミさんと公園に散歩に行く。みんな考えることは一緒で公園は大変な人出だ。

今年は桜が中々開花しない。寒い雨の日が続いたからか東京でも開花は昨年よりも二週間以上も遅れていた。尤も以前は桜と言えば入学式のシーンだったのだけれど、最近は卒業式のイメージになりつつあったので、それを思えば少しも遅いことはないのだけれど…。

数日前にやっと開花宣言がでて昨日が満開宣言。でも明日からまた天気が崩れるという事で満開のソメイヨシノを見るのは今日がラストチャンスかも。ということでコンビニでビールとサンドイッチを買ってカミさんと公園に散歩に行く。みんな考えることは一緒で公園は大変な人出だ。

■ さくら咲いて、なるほど日本の春で (種田山頭火)

雨の間に奇跡的に訪れたこの晴れ間という感じで、公園はソメイヨシノのふんわりとした白い霞に包まれていた。地面に敷物を敷いて繕いでいる人々の上を優しく桜の枝が覆っている。こちらではテントを張ってここで一日を過ごそうという家族を背後から桜が見つめている。これぞ日本の春。

雨の間に奇跡的に訪れたこの晴れ間という感じで、公園はソメイヨシノのふんわりとした白い霞に包まれていた。地面に敷物を敷いて繕いでいる人々の上を優しく桜の枝が覆っている。こちらではテントを張ってここで一日を過ごそうという家族を背後から桜が見つめている。これぞ日本の春。

ベンチに座ってカミさんとサンドイッチをつまみながらつくづくと桜を眺めた。この桜を待たずに一月に逝ってしまったいとこにも見せてあげたかった。待っただけに、また咲き誇るのが一瞬の刹那だけに今年の桜はひとしお心にしみる。彼女が末期がんの宣告を受けてから、年は越せないかもしれないと危ぶまれた昨年末。

元気な様子で迎えた新年は微かな希望と共に訪れたのだけれど、急転直下桜を見ずして寒い最中(さなか)に逝ってしまった。彼女だけでなく、日本人は歳をとると桜の時期には誰しもが来年もこの桜が見られるかな、という思いが脳裏を去来する。良寛禅師の禅語が頭に浮かんでくる。

■ 散る桜 残る桜も 散る桜 (良寛禅師)

元気な様子で迎えた新年は微かな希望と共に訪れたのだけれど、急転直下桜を見ずして寒い最中(さなか)に逝ってしまった。彼女だけでなく、日本人は歳をとると桜の時期には誰しもが来年もこの桜が見られるかな、という思いが脳裏を去来する。良寛禅師の禅語が頭に浮かんでくる。

■ 散る桜 残る桜も 散る桜 (良寛禅師)

and also...

猫を巡るアフォリズム Aphorisms on Cats ~その46~ TV Watcher [猫と暮らせば]

TV Watcher

■ 猫とは、解答のないパズルである。(ヘイゼル・ニコルソン)

A cat is a puzzle for which there is no solution. (Hazel Nicholson)

猫と何年一緒に暮らしていても、猫たちが時々何もない虚空をじっと見ていたり、いきなり猛烈ダッシュしたり分からないことは山ほどある。この解けないパズルも猫の魅力の一つかもしれない。またそれがそれぞれの猫によってずいぶん異なるという事も楽しみのひとつだ。今まで7匹の猫と暮らしてきたけれどそれぞれの猫が個性をもっていた。

遊び方も違うし、興味を示すものもみな違う。ただ、遊びについていうと、ウチの猫たちはお金を出して買ったおもちゃにはあまり興味を示さず、遊んだとしてもすぐ飽きてしまう。丸めた紙屑とか床に落ちた観葉植物の葉っぱなどでは飽きることなく遊んでいる。それは共通していた。お金のかからない猫たちである。

猫たちのテレビに対する反応はまちまちで、大体は無関心か気が付くとしても画面から猫の声がしたときなど極めて限定的で、たいていの猫はそれ以上は殆ど関心を示さなかった。その中でも例外はクロと今のハルなのだが、その二匹の中でも微妙な違いがある。

クロはNHK-BSの「岩合光昭の世界ネコ歩き」が好きで、番組が始まると画面に近寄って観ていた。クロの特徴は画面の中の猫たちが現実のものと思っているのか、猫が画面から外れるとテレビの裏側に行ってそこに居ないか確かめるという事が毎回起きていた。テレビの裏にいないことを知ると不思議そうに戻ってくる。

ハルの方はどちらかというとテレ朝の「みんなの動物園」やフジテレビの「坂上どうぶつ王国」が好きで、きっかけは画面から保護猫のか細い鳴き声が聞こえてきたのがきっかけだったのだけれど、最近は猫でなくても犬などの他の動物が写っている時でも観ている。クロのようにテレビの後ろに回って確かめるようなことはあまりなく、画面の中の出来事としてとらえているのかもしれない。

そのハルが最近は動物番組だけでなく他の番組でもテレビをじっと、というかじっくりと観ていることがある。居間でカミさんとテレビを観ているときにふと気がづくとハルもテレビに向かって観ていることが多い。最近のハルのお気に入りは「相棒」でぼくがトイレなどでちょっと席を外しても一人で観ている。ハルのTV-Watcherとしての成長は著しいのでそのうちチャンネル権を要求してくるかもしれない。う~ん、猫が観ているのは視聴率に入るのだろうか。

春彼岸 柴又 [新隠居主義]

春彼岸 柴又

昨日は春彼岸の墓参り。母が存命の頃は墓参りの帰りには柴又の帝釈天に寄ってお参りしてそのあと「ゑびす家」でうなぎを食べて帰るのが習わしみたいなものだった。それが母が他界してその母の墓参りをする今になってもなんとなく続いている。

その時々によってお参りの後に寄っていただくのは「ゑびす家」のうなぎか「大和家」の黒い天丼かのどちらかなのだけれど、最近は、まさにうなぎ上りで途方もなく値上がりしてうなぎの敷居が高くなっている…けど、昨日は思い切ってうなぎ。まぁ母の供養に…、などと言いながら結局は自分の口がかわいいのだ。

その時々によってお参りの後に寄っていただくのは「ゑびす家」のうなぎか「大和家」の黒い天丼かのどちらかなのだけれど、最近は、まさにうなぎ上りで途方もなく値上がりしてうなぎの敷居が高くなっている…けど、昨日は思い切ってうなぎ。まぁ母の供養に…、などと言いながら結局は自分の口がかわいいのだ。

一昨年の大晦日のテレビの「孤独のグルメ」特番では五郎さんがここ「ゑびす家」から中継していた。最近はうな重自体とんとご無沙汰だけど、ぼくは此処のうな重が一番好き。ほっこりしてたれの味も濃すぎずちょうど良い。母を連れてきていた時はいつも店の奥の小上がりの座敷に座ったのだけれど、カミさんと二人の今はテーブル席だ。

昨日は週末の上何かのイベントもあるようで帝釈天の参道は結構な人出。見たところ半分以上は外国人の観光客のようだ。聞こえてくるのは殆ど日本語以外の言葉。近くの駐車場に観光バスが止まっていたのでそれに乗ってきた人たちもいるのかもしれない。

いわゆるインバウンドを目当てにしたものか、以前はなかった食べ歩きの串に刺したうなぎや卵焼きなんかも売っている。賑わうこと自体は良いのだけれどトラブルもありそうで、いつも寄るちょっと気の利いた小物を売るお店の店先には今日は「お店の中には入れません」という看板がかかっていた。週末の混雑する時だけかもしれないけどいつも店内を覗くのを楽しみにしていただけに残念だった。

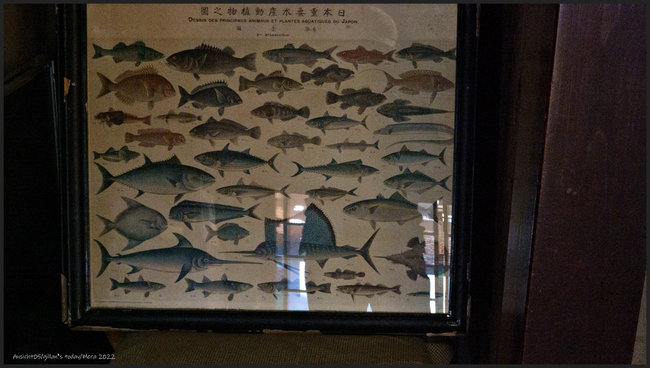

最近はオーバーツーリズムが問題になっているけど、他の商店への迷惑も考えず安易に儲けようという商法にも問題はあるので、商店街など地域で解決すべきなのだろうが…。帰りは大徳で佃煮を買って帰る。佃煮は大徳の斜め前の今は改装中の丸仁の佃煮が老舗で美味しいのだけれどお値段が大分違うので、家で気軽に食べられる値段でしかもそれなりに美味しい大徳で何種類かを買ってくる時が多い。まぁ、車を運転してこそできるこういう墓参りスタイルを出来る限り続けたいとは思っている。

いわゆるインバウンドを目当てにしたものか、以前はなかった食べ歩きの串に刺したうなぎや卵焼きなんかも売っている。賑わうこと自体は良いのだけれどトラブルもありそうで、いつも寄るちょっと気の利いた小物を売るお店の店先には今日は「お店の中には入れません」という看板がかかっていた。週末の混雑する時だけかもしれないけどいつも店内を覗くのを楽しみにしていただけに残念だった。

最近はオーバーツーリズムが問題になっているけど、他の商店への迷惑も考えず安易に儲けようという商法にも問題はあるので、商店街など地域で解決すべきなのだろうが…。帰りは大徳で佃煮を買って帰る。佃煮は大徳の斜め前の今は改装中の丸仁の佃煮が老舗で美味しいのだけれどお値段が大分違うので、家で気軽に食べられる値段でしかもそれなりに美味しい大徳で何種類かを買ってくる時が多い。まぁ、車を運転してこそできるこういう墓参りスタイルを出来る限り続けたいとは思っている。

*人出は多いけれど観光地化して滞在時間が短くなったせいでじっくり腰を落ち着けて食事するゑびす家のようなお店は敬遠されるのか、参道の茶屋などは混んでいたのにゑびす家は昨日食事した時はお客はぼくらだけでした

**柴又の記事をはじめてこのブログに載せたのは2005年の年末でした。それからもう二十年近くも経ってしまいました。当時の記事のレスポンスやコメントを見てもかなりのブログアイコンが空白になっており時間の経過を感じます。

**柴又の記事をはじめてこのブログに載せたのは2005年の年末でした。それからもう二十年近くも経ってしまいました。当時の記事のレスポンスやコメントを見てもかなりのブログアイコンが空白になっており時間の経過を感じます。

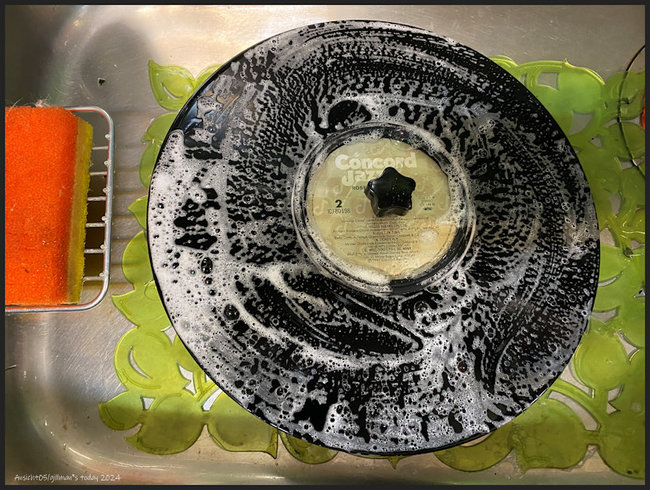

LPレコードを洗濯する [新隠居主義]

LPレコードを洗濯する

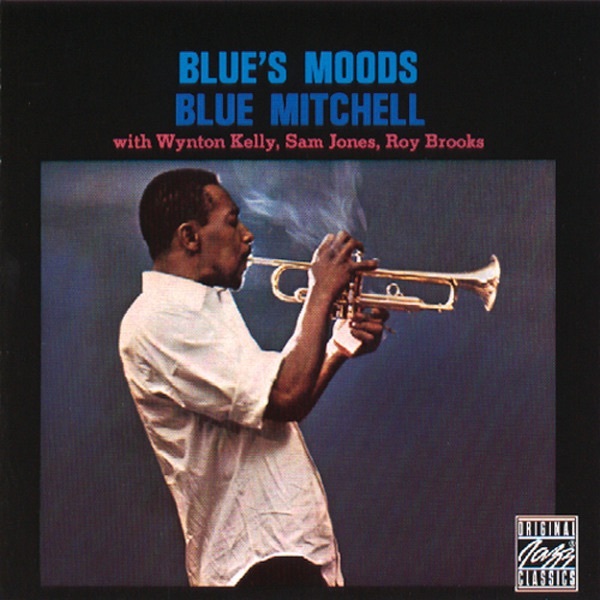

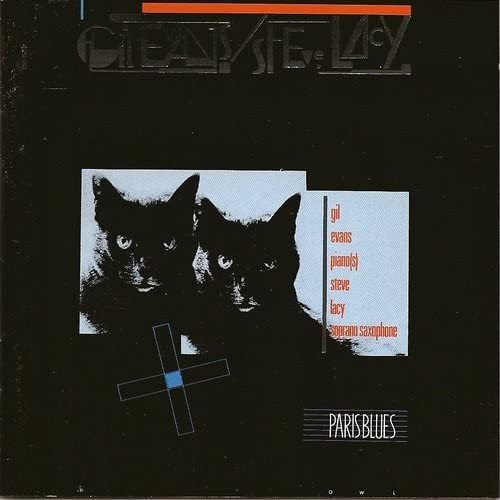

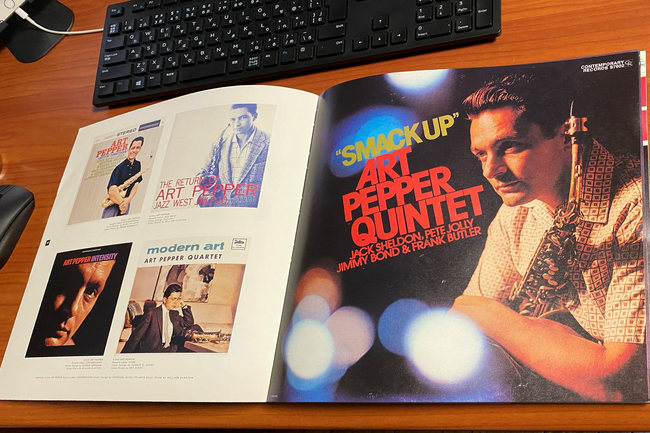

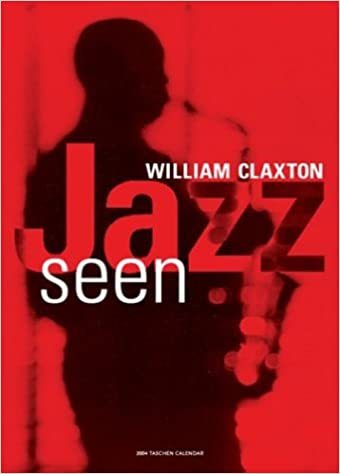

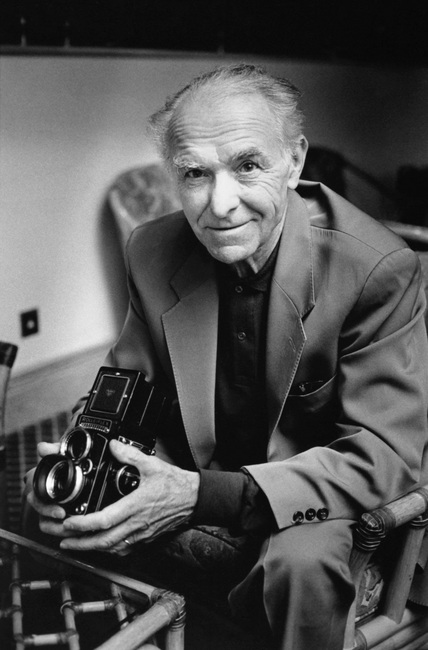

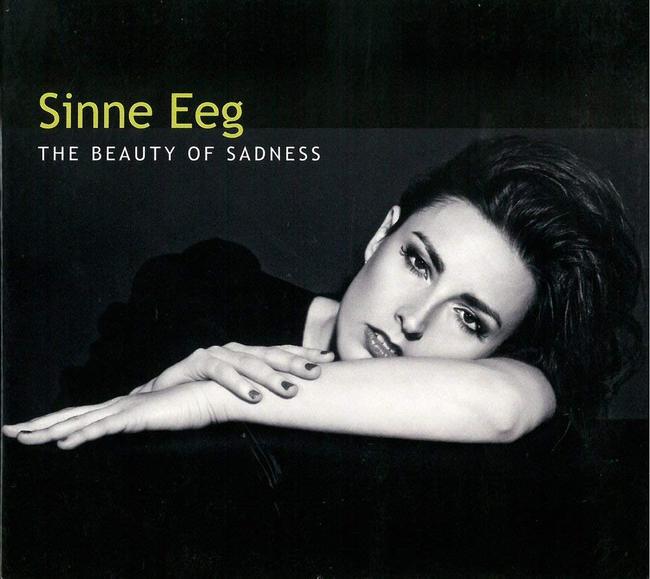

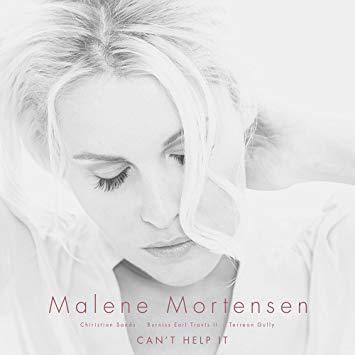

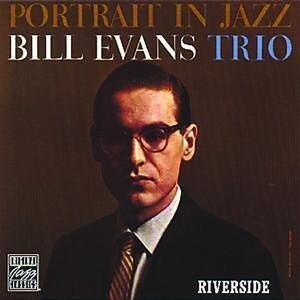

この間ブックオフで買ったローズマリー・クルーニーのLPは歌も音質も素晴らしかったのだけれど、聴いていると時々プチプチ音が聞こえる。レコードの盤面に傷などがあると、スクラッチノイズと言ってボツッとした比較的大きな音がするけれど、それに対して小さめだがプチプチやピシッと言ったような音がして気になることがある。

それは静電気だったり、盤面の溝に埃や汚れがあってそれが原因でそういう雑音がすることが多い。今回も目立った傷は無いのだけれどやっばり溝に汚れや埃がたまっているようだ。それらは通常のブラシやスプレーなどのメンテナンスツールでは取り切れないので、昔は中古レコードを買ってきたときは必ずレコード盤を中性洗剤で「洗濯」してから、通常のメンテナンス作業をするようにしていた。盤面の傷はどうにもならないけど溝にたまった埃に起因する雑音はそれで殆どなくなる。

今は大手の中古レコードの専門販売店は最近のクリーニングマシンを使って洗浄してから店頭に出すらしいので比較的盤面もきれいだけど、ぼくが買った店はどうやらそのまま出しているようだ。昔は自分でやる時は「洗濯」の際盤面中央のレーベルを濡らさないように気を使ったけれど、今は写真のような「ラベルプロテクター」なるものがあるので、それでラベルのところを両側からカバーすれば濡れずにすむというわけだ。(ということは、今でもLPを洗濯する人がいるということか)

それは静電気だったり、盤面の溝に埃や汚れがあってそれが原因でそういう雑音がすることが多い。今回も目立った傷は無いのだけれどやっばり溝に汚れや埃がたまっているようだ。それらは通常のブラシやスプレーなどのメンテナンスツールでは取り切れないので、昔は中古レコードを買ってきたときは必ずレコード盤を中性洗剤で「洗濯」してから、通常のメンテナンス作業をするようにしていた。盤面の傷はどうにもならないけど溝にたまった埃に起因する雑音はそれで殆どなくなる。

今は大手の中古レコードの専門販売店は最近のクリーニングマシンを使って洗浄してから店頭に出すらしいので比較的盤面もきれいだけど、ぼくが買った店はどうやらそのまま出しているようだ。昔は自分でやる時は「洗濯」の際盤面中央のレーベルを濡らさないように気を使ったけれど、今は写真のような「ラベルプロテクター」なるものがあるので、それでラベルのところを両側からカバーすれば濡れずにすむというわけだ。(ということは、今でもLPを洗濯する人がいるということか)

中古レコードの「洗濯」は中性洗剤とぬるま湯で丁寧に洗うことにしている。溝の掃除は昔も盤面の溝に届いてなおかつ盤面を傷めない、髭剃り用のシェービングブラシを使っていたので今回もそれを使って泡立てて洗う。洗ったら繊維が極細なマイクロファイバーのクロスでふき取り乾かす。乾いたら盤面ブラシと静電気除去などのスプレーで通常のメンテナンスを施す。これをしないと我が家の場合猫がいるので盤面やターンテーブルの静電気が猫の毛を吸い寄せ無残なことになる。(下の最後から二枚目の写真でも既に一カ所猫の毛が落ちている…w)

「洗濯」して乾燥後、再生してみたら全くと言っていいほど雑音が気にならない快適な状況。もろちん誰にでもお勧めできる方法ではないかもしれないが、これからも中古レコードを買う時は昔のように傷だけをチェックして、買ってから盤面を「洗濯」するようにしたい。現在のレコード市場は99%が中古レコードの市場なので中古レコードを甦えさせるテクは大事だと思う。

というか、できれば汚れて安くなっている掘り出し物をみつけたいなと。働いている頃はノイズやハウリングなどの対策や聴くたびのレコード面の手入れなど鬱陶しく感じていたけれど、時間が出来た今はそれが大好きなアルバムの別格な聴き方への厳かな儀式のように感じている。

「洗濯」して乾燥後、再生してみたら全くと言っていいほど雑音が気にならない快適な状況。もろちん誰にでもお勧めできる方法ではないかもしれないが、これからも中古レコードを買う時は昔のように傷だけをチェックして、買ってから盤面を「洗濯」するようにしたい。現在のレコード市場は99%が中古レコードの市場なので中古レコードを甦えさせるテクは大事だと思う。

というか、できれば汚れて安くなっている掘り出し物をみつけたいなと。働いている頃はノイズやハウリングなどの対策や聴くたびのレコード面の手入れなど鬱陶しく感じていたけれど、時間が出来た今はそれが大好きなアルバムの別格な聴き方への厳かな儀式のように感じている。

[ぼくのLPレコード洗濯法]

①ラベルプロテクターでラベルを覆って濡れないようにする。ラベル保護だけでなく、盤面を洗う時の持ち手の役目も果たし盤面を持たずに作業ができるので傷をつける心配がない。

②シェービングブラシのような少し腰のある毛質のブラシに中性洗剤をつけ泡立てて盤面を溝に沿って円を描くように洗う。溝に入っていた埃などを浮かせて流す感じ。歯ブラシなど硬いブラシは盤面を傷つけるので向かない。最後に洗剤が残らないようにぬるま湯でちゃんと洗い流す。

③よく洗ったマイクロファイバークロスのような柔らかく吸水性のある布で水気をふき取る。

④ブックスタンドなどに立てかけて乾燥させる。その際再度埃が付いたり、盤面に傷をつけないように気を付ける。

⑤クリアトーン558のような静電気除去、クリーニング機能のスプレーをかけクリーニングブラシで盤面を拭いて仕上げる。よくLPをターンテーブルに載せて回転させたままブラシングする人がいるが、トルクの強いダイレクトドライブでも一カ所に力を加えるのはモーターの偏芯の原因になるのでぼくは避けている。

⑥ピカピカの一年生の誕生。

②シェービングブラシのような少し腰のある毛質のブラシに中性洗剤をつけ泡立てて盤面を溝に沿って円を描くように洗う。溝に入っていた埃などを浮かせて流す感じ。歯ブラシなど硬いブラシは盤面を傷つけるので向かない。最後に洗剤が残らないようにぬるま湯でちゃんと洗い流す。

③よく洗ったマイクロファイバークロスのような柔らかく吸水性のある布で水気をふき取る。

④ブックスタンドなどに立てかけて乾燥させる。その際再度埃が付いたり、盤面に傷をつけないように気を付ける。

⑤クリアトーン558のような静電気除去、クリーニング機能のスプレーをかけクリーニングブラシで盤面を拭いて仕上げる。よくLPをターンテーブルに載せて回転させたままブラシングする人がいるが、トルクの強いダイレクトドライブでも一カ所に力を加えるのはモーターの偏芯の原因になるのでぼくは避けている。

⑥ピカピカの一年生の誕生。

*上の6枚の写真の一番最初の写真では11時の方向に少し汚れが目立っていますがこれは通常のブラッシングなどでは取れなかった汚れですが「洗濯」の後ではきれいになくなっています。

以前のLPレコードはラベルの部分が紙だったものもあったりして水に濡れると剥がれたり破れたりしてしまう恐れがありました。

またレコード自体が貴重なものでしたからそれを「洗濯」で丸洗いするなどのことはタブー視されていて、当時友人からも言われれたこともありますが…。

今のほとんどのレコードのラベルの部分は紙ではなく剥がれもしないのでプロテクターが無くても良いようなものですが、そこはぼくも昔の感覚を引きずっていて汚したくないと…。プロテクターが売っているという事はぼくみたいな人がいるということですね。

LPレコードの手入れの仕方は他にもお化粧パックのように盤面をパックして埃などを剝がしとるという方法もありますがLPの枚数が多いとコストがかかりそうです。ご紹介したのはあくまでぼくのやり方なのでご参考程度に…。

以前のLPレコードはラベルの部分が紙だったものもあったりして水に濡れると剥がれたり破れたりしてしまう恐れがありました。

またレコード自体が貴重なものでしたからそれを「洗濯」で丸洗いするなどのことはタブー視されていて、当時友人からも言われれたこともありますが…。

今のほとんどのレコードのラベルの部分は紙ではなく剥がれもしないのでプロテクターが無くても良いようなものですが、そこはぼくも昔の感覚を引きずっていて汚したくないと…。プロテクターが売っているという事はぼくみたいな人がいるということですね。

LPレコードの手入れの仕方は他にもお化粧パックのように盤面をパックして埃などを剝がしとるという方法もありますがLPの枚数が多いとコストがかかりそうです。ご紹介したのはあくまでぼくのやり方なのでご参考程度に…。

ノスタルジック・オーディオ [新隠居主義]

以前、置く場所もなくなって持っていたLPレコードはすべて処分して、今はCDとiTunes経由の再生で聴いていて特に不満はなかったのだけれど、最近レコードがなんか無性に聴きたくなった。でもLPは手元にもうないし、第一肝心のレコードプレーヤーもとっくに処分してしまったので…。

と思っていたところ最近、以前から密かに欲しかったREGAのレコードプレーヤーなら今のスペースにでも置けるという事が分かったので思い切って手に入れた。REGAのPlanar3は音を出すのに最低限必要な機能しかついていないのだがそれも潔いし、音質のためには妥協がないところがいい。

カートリッジはやはりREGAのExactをつけた。音を出してみてその豊かで温かい響きに久しぶりにレコードの香りを思いださせられた。とくに中低音の豊かな響きはやっぱりCDとは一線を画している。また同じイギリスということでもう50年近く使っているTANNOYのスピーカーとの相性も良いようだ。

と思っていたところ最近、以前から密かに欲しかったREGAのレコードプレーヤーなら今のスペースにでも置けるという事が分かったので思い切って手に入れた。REGAのPlanar3は音を出すのに最低限必要な機能しかついていないのだがそれも潔いし、音質のためには妥協がないところがいい。

カートリッジはやはりREGAのExactをつけた。音を出してみてその豊かで温かい響きに久しぶりにレコードの香りを思いださせられた。とくに中低音の豊かな響きはやっぱりCDとは一線を画している。また同じイギリスということでもう50年近く使っているTANNOYのスピーカーとの相性も良いようだ。

何とか念願のブツを手にしたのは良いのだが、ところがどっこい、手元には一枚のLPもない。で、昨日慌ててジムの帰りにその近くのブックオフに中古レコードを探しに寄った。ネットでブックオフのその店舗でも中古のLPレコードを扱っていることを確かめてから行ったのだけれど、なかなか見つからない。店員の女性に「LPレコードはどこですか?」と聞いたら「あ、あの絵の出るやつですね」と…絵なんかでねぇし。レーザーディスクと間違えている。

LPレコードのなんたるかをちょっと説明すると店の端っこの見えにくいところに連れてゆかれた。狭い幅の棚二段分くらいにLPレコードが申し訳程度に置いてあった。値段はどれも一枚500円。在庫枚数が少ないのであらかた目を通して良いのを二枚発見した。一枚500円というのはこのプレーヤーを買うために有り金をはたいてしまった今のぼくにはなんともありがたい。

一枚はローズマリー・クルーニーのアルバム"With Love"。1981年のLPだからロージーが歳を重ねて一番味がでて来たころのアルバム。ロージーのアルバムはCDで結構持っているけどこれは持っていないのでラッキー。家に帰って盤に針を落とすと(良い表現だなぁ)やっぱりwifi経由とはレベルの違う音。彼女のマイクの位置もビブラフォンにいたっては鍵盤の位置まで感じられる。

もう一枚はイ・ムジチの演奏するヴィバルディの「四季」これは昔もLPで持っていた名盤でバイオリンのフェリックス・アーヨがメンバーだったイ・ムジチ全盛の頃の録音盤だ。力強い弦の音がグイグイ迫ってくる。またオーディオの沼にはまりそうだなぁ。まぁ、楽に出歩けるようになったらまたお茶の水のオーディオユニオンあたりで中古LPの極安掘り出し物を探しに行くのもリハビリの励みになるかもしれない。

LPレコードのなんたるかをちょっと説明すると店の端っこの見えにくいところに連れてゆかれた。狭い幅の棚二段分くらいにLPレコードが申し訳程度に置いてあった。値段はどれも一枚500円。在庫枚数が少ないのであらかた目を通して良いのを二枚発見した。一枚500円というのはこのプレーヤーを買うために有り金をはたいてしまった今のぼくにはなんともありがたい。

一枚はローズマリー・クルーニーのアルバム"With Love"。1981年のLPだからロージーが歳を重ねて一番味がでて来たころのアルバム。ロージーのアルバムはCDで結構持っているけどこれは持っていないのでラッキー。家に帰って盤に針を落とすと(良い表現だなぁ)やっぱりwifi経由とはレベルの違う音。彼女のマイクの位置もビブラフォンにいたっては鍵盤の位置まで感じられる。

もう一枚はイ・ムジチの演奏するヴィバルディの「四季」これは昔もLPで持っていた名盤でバイオリンのフェリックス・アーヨがメンバーだったイ・ムジチ全盛の頃の録音盤だ。力強い弦の音がグイグイ迫ってくる。またオーディオの沼にはまりそうだなぁ。まぁ、楽に出歩けるようになったらまたお茶の水のオーディオユニオンあたりで中古LPの極安掘り出し物を探しに行くのもリハビリの励みになるかもしれない。

*今また再評価をうけている、アナログなオーディオや写真における銀塩フィルムなどへの傾倒は多分にノスタルジックな要素を含んでいるとは思いますが、一方その中にデジタルが切り捨ててきた何かを人間の感性が感じ始めているという側面もあるような気もします。

それが何かはぼくにはよくわかりませんが、もしかしたらそういうものがAIやディープ・フェイクに対抗する人間に残された感性的な能力に繋がってゆくような予感もしています。

それが何かはぼくにはよくわかりませんが、もしかしたらそういうものがAIやディープ・フェイクに対抗する人間に残された感性的な能力に繋がってゆくような予感もしています。

and also...

Blue or Pink 認知症テスト [新隠居主義]

Blue or Pink 認知症テスト

今年は運転免許更新の年なので、今回は更新前に認知症のテストと実車教習を受けなければならない。特に認知症のテストは今回が初めてなので心配だったけど先日受けてきた。

東陽町の試験場は当然だけれど75歳以上の高齢者ばかり。てきぱきとした女性の係官の試験会場での試験についての説明のイントロで、

東陽町の試験場は当然だけれど75歳以上の高齢者ばかり。てきぱきとした女性の係官の試験会場での試験についての説明のイントロで、

「これからの説明で何かわからないことがあったら手をあげてください」といった途端に挙手があり

「テストはどうやってやるんですか?」の質問。

「それをこれから説明するんですよ~」 会場から失笑の笑い。年寄りは気が短い。

実はぼくは若いころからワーキングメモリー、短期記憶が苦手で初対面で紹介された人の名前もすぐ忘れてしまったり、暗算の引き算が苦手という事で、どうやらそういう能力を問われるらしい認知症テストは心配だった。

当日のテストのメインは4枚一組になった絵を4組合計16枚の絵を見せられて、それを覚えるというもの。覚えた後に、一旦記憶を忘れるように他の問題をやらされて、それから思い出して解答するもの。幸いぼくはヒントなしで15枚、ヒントありで16枚全部を思い出すことができたのでよかった。

事前に警視庁のホームページでこの認知症テスト問題の解答用紙サンプルを見ていたので慌てることなく助かった。試験が終わった後採点が行われて結果の発表。ブルーの書類を貰えれば合格。ピンクの書類を貰ったら不合格。不合格なら再度挑戦か医者に認知症じゃない証明書をもらわないと更新できないということらしい。とりあえず合格。

係官の注意事項も高齢者向けの雰囲気満点。

実はぼくは若いころからワーキングメモリー、短期記憶が苦手で初対面で紹介された人の名前もすぐ忘れてしまったり、暗算の引き算が苦手という事で、どうやらそういう能力を問われるらしい認知症テストは心配だった。

当日のテストのメインは4枚一組になった絵を4組合計16枚の絵を見せられて、それを覚えるというもの。覚えた後に、一旦記憶を忘れるように他の問題をやらされて、それから思い出して解答するもの。幸いぼくはヒントなしで15枚、ヒントありで16枚全部を思い出すことができたのでよかった。

事前に警視庁のホームページでこの認知症テスト問題の解答用紙サンプルを見ていたので慌てることなく助かった。試験が終わった後採点が行われて結果の発表。ブルーの書類を貰えれば合格。ピンクの書類を貰ったら不合格。不合格なら再度挑戦か医者に認知症じゃない証明書をもらわないと更新できないということらしい。とりあえず合格。

係官の注意事項も高齢者向けの雰囲気満点。

・解答用紙に答えを書くときは絶対に声を出さないように。たまに答えを独り言を言いながら書く人がいます。

・解答用紙をめくる時は絶対に指を舐めてめくらないように。どうしてもめくれないときは手をあげれば係官が行ってめくってさしあげます。(後で解答用紙は係官が採点するので感染防止のためです)

・のどが渇いたり咳が出たりする人のために飲み物とアメは机の上にだしておいていいです。

あとは来週の実車教習をうければ更新なのだけれどなんとも面倒だが決まったことだからしかたないなぁ。

あとは来週の実車教習をうければ更新なのだけれどなんとも面倒だが決まったことだからしかたないなぁ。

*ヒントありでも全然答えられないとちょっとまずいらしいです。普通の年寄りの物忘れは記憶そのものがなくなってしまうのではなく、その記憶を引き出す機能が鈍くなっている、つまり引き出しの中には記憶がちゃんと入っているんだけれど、それを正しく引き出すいわば見出し、インデックスの機能が鈍くなっているわけで、ヒントがあれば引き出せるというわけです。それが本格的な認知症になってしまうと引き出しの中に記憶自体が入っていなかったりして…。なんか他人ごとではないなぁ。

猫を巡るアフォリズム Aphorisms on Cats ~その45~ [猫と暮らせば]

猫を巡るアフォリズム Aphorisms on Cats ~その45~

■どれだけ多くの時間をかけても、猫との良き思い出は消えない。どれだけ多くのテープを使おうと、ソファに残されたネコの毛は取り除けない。(レオ・ドウォーケン)

No amount of time can erase the memory of a good cat, and no amount of masking tape can ever totally remove his fur from your couch. (Leo Dworken)

No amount of time can erase the memory of a good cat, and no amount of masking tape can ever totally remove his fur from your couch. (Leo Dworken)

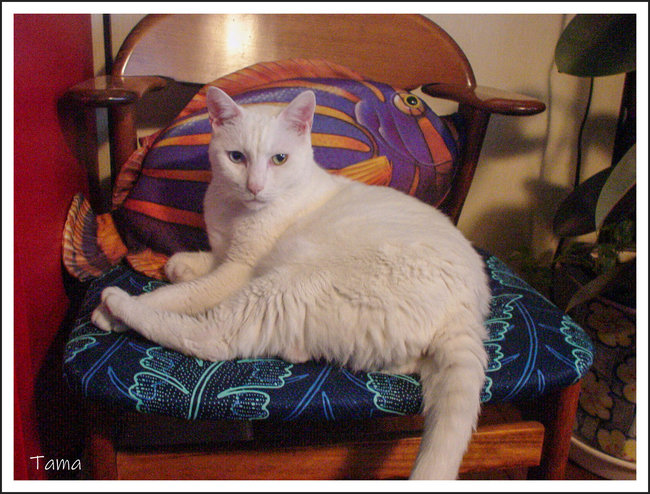

子供の頃も家にはずっと猫がいたけど最後の猫がぼくが高校生の頃いなくなって、それからは結婚して暫くしてから会社の上司に頼まれて生まれたての子猫のタマを飼うまでは猫の居ない生活が続いていた。

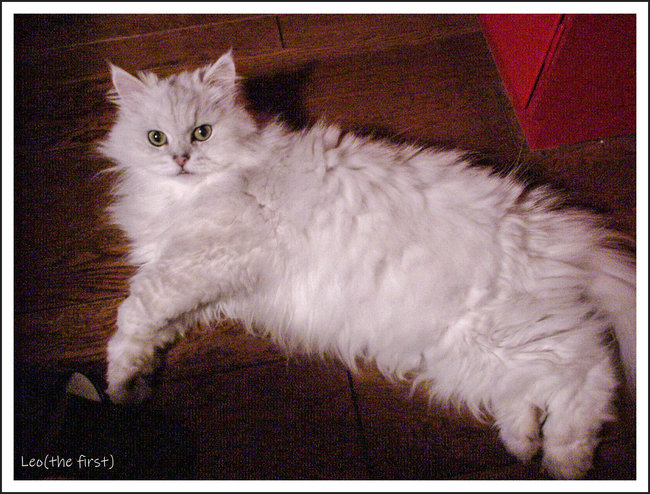

タマを飼いだした翌年位に、今度もやはり会社の別の先輩から娘さんがぜんそくになって毛の長いペルシャ猫が飼い続けられなくなってしまったとのことでお引き受けしたのが初代のレオだった。

それ以降はずっと二匹から三匹の猫がいて気が付けばもう三十年以上ウチには複数の猫がいたという事になる。複数の猫と暮らしていると一匹の時とは猫同士の関係そして飼い主との関係も大分変ってくる。

猫によって性格もまちまちなので、そのバリエーションも楽しい。ぼくとの関係では以前でいえばモモはべったり、レオは付かず離れず膝にはのらないけどいつの間にかそばにいる。ハルはぼくについて回るけれど今のように膝にのるようになったのはモモとレオが居なくなってから。

猫を飼うきっかけは知り合いに頼まれたり、捨て猫を拾ったり、ペットショップで大きくなりすぎてしまった猫を里子で引き受けたりといろいろだが、何匹かは父が他界した後に急に寂しくなった母のお相手としてとか、ぼくの還暦記念などでペットショップのお世話になったこともある。

でも混血種だろうが純血種だろうが飼ってみればその可愛さはどれもかわらない。ただ言えることは猫それぞれに性格はまちまちなのだけれど、猫種によってその中である程度の性格は決まってくることはありえる。例えば飼い主に冷たいロシアンブルーはいないだろうし、陰気なアメショーとか飼い主べったりのペルシャも少ないと思う。

それでも飼って一緒に暮らしてみればどんな性格でも、こちらの方がそれに合わせて付き合おうという気にさせてしまうのもまた猫の凄いところだとおもう。こうして今まで見送った六匹の猫の写真を観ながら、彼らがくれた素晴らしい時間に想いを馳せている。それは今でもぼくの心の中でキラキラと輝いている。長い時間をかけて、やっと哀しみをこえて心からの感謝の気持ちに辿り着いたのだ。

タマを飼いだした翌年位に、今度もやはり会社の別の先輩から娘さんがぜんそくになって毛の長いペルシャ猫が飼い続けられなくなってしまったとのことでお引き受けしたのが初代のレオだった。

それ以降はずっと二匹から三匹の猫がいて気が付けばもう三十年以上ウチには複数の猫がいたという事になる。複数の猫と暮らしていると一匹の時とは猫同士の関係そして飼い主との関係も大分変ってくる。

猫によって性格もまちまちなので、そのバリエーションも楽しい。ぼくとの関係では以前でいえばモモはべったり、レオは付かず離れず膝にはのらないけどいつの間にかそばにいる。ハルはぼくについて回るけれど今のように膝にのるようになったのはモモとレオが居なくなってから。

猫を飼うきっかけは知り合いに頼まれたり、捨て猫を拾ったり、ペットショップで大きくなりすぎてしまった猫を里子で引き受けたりといろいろだが、何匹かは父が他界した後に急に寂しくなった母のお相手としてとか、ぼくの還暦記念などでペットショップのお世話になったこともある。

でも混血種だろうが純血種だろうが飼ってみればその可愛さはどれもかわらない。ただ言えることは猫それぞれに性格はまちまちなのだけれど、猫種によってその中である程度の性格は決まってくることはありえる。例えば飼い主に冷たいロシアンブルーはいないだろうし、陰気なアメショーとか飼い主べったりのペルシャも少ないと思う。

それでも飼って一緒に暮らしてみればどんな性格でも、こちらの方がそれに合わせて付き合おうという気にさせてしまうのもまた猫の凄いところだとおもう。こうして今まで見送った六匹の猫の写真を観ながら、彼らがくれた素晴らしい時間に想いを馳せている。それは今でもぼくの心の中でキラキラと輝いている。長い時間をかけて、やっと哀しみをこえて心からの感謝の気持ちに辿り着いたのだ。

*この猫名言をはいたレオ・ドウォーケンという人物についていろいろと調べてみたけれど、"Is your dog Jewish?"という犬に関するエッセ本を出したことがあるという以外はわからなかったです。

確かに彼の格言にあるように、今でも毎日掃除するたびにソファーのすき間や、戸棚の後ろ、そこここからレオの毛が出てきて、ここにも…と手を止めたり。

確かに彼の格言にあるように、今でも毎日掃除するたびにソファーのすき間や、戸棚の後ろ、そこここからレオの毛が出てきて、ここにも…と手を止めたり。

ドウォーケン自身のことは知らなくても、内外の猫名言の本やサイトには必ずと言ってよいほどこのフレーズが載っています。それはきっと多くの猫飼いが同じ感慨をもって共感しているからだと思います。

新米主夫から週末シェフに [新隠居主義]

新米主夫から週末シェフに

三年前の暮れにカミさんが腕を骨折して料理などの家事が出来なくなったので、急遽新米主夫として料理をするようになった。カミさんの指導でいきなり始めたのが時期的におせち料理だったのは大変だったけど、年を越してからはご飯を炊いて味噌汁ができるようになることがまず覚えることだった。

今では大分レパートリーも増えてきたのだけれど、去年の夏今度はぼくが腰痛で料理のため長いことキッチンに立つことができなくなって、今は平日は皿洗いで週末だけ料理を作るようにしている。週末シェフといえば聞こえはいいけど、レパートリーは増えたけれど、いまだに冷蔵庫にあるものでその日の食卓を完結するという事は苦手である。

この日の晩はナスのグラタンと鯛のカルバッチョにしたのだけれど、ぼくがメニューを決めるとどうしても何を飲むかという事からの逆算になってしまう。今はお酒は基本的には週なかで一回と週末だけにしているので…。これも週末シェフだから許されることで、毎日の事だったらそうも言っていられない。

週末シェフになって以前よりも料理が好きになったような気がする。義務感と献立を考えるストレスをカミさんにお返ししたことが大きいけれど、逆にカミさんからだけでなく雑誌やテレビなどで新しいメニューを試してみる余裕がでてきたので、それが楽しくなったという事もある。カミさんもそれを楽しみにしている節もある。

でも、ちょっと寂しいのはレオが居なくなってぼくが調理している時のお目付け役の調理監視団が解散してしまったことだ。カウンターの上ですぐ手を出すレオに「あ、それ食べちゃダメ」とか言いながらワイワイやっていた楽しさは戻ってこない。カウンターの上で大人しくちょっと手持ち無沙汰にしているハルの姿も心なしか寂しそうだ。と、嘆いていても仕方ない。今は精進して幻の調理監視団に☆一つもらえるような週末シェフになりたいと思っている。

冬来たりなば… [gillman*s park]

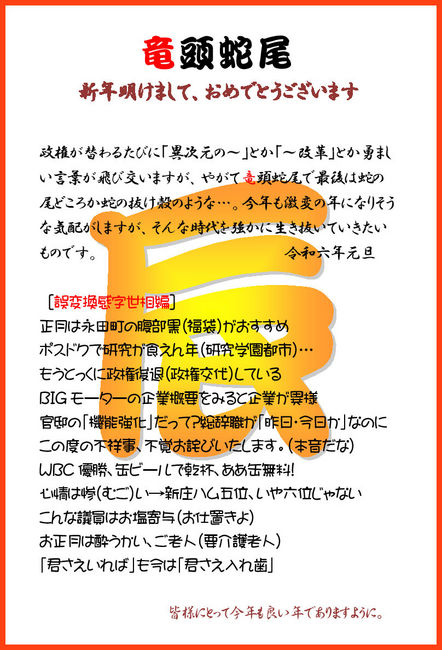

新しい年はいきなりの衝撃で始まった。元旦の能登半島での地震、津波そしてそれに続く大規模火災で正月気分はいっぺんに吹き飛び、それに続いた羽田の飛行機事故に何だか前途多難の一年の幕明けを感じたのはぼくだけではないと思うのだが。

尤もぼくの場合年末から年が明けてもレオの事で手いっぱいで今年は新年という感じも薄かったのだけれど、そこへもってきて今週、末期ガンと戦っていたいちばん仲の良かった親類が亡くなり誠に辛い一年のスタートになってしまった。「新春」という言葉がなんだか白々しく響く日々が続いている。

尤もぼくの場合年末から年が明けてもレオの事で手いっぱいで今年は新年という感じも薄かったのだけれど、そこへもってきて今週、末期ガンと戦っていたいちばん仲の良かった親類が亡くなり誠に辛い一年のスタートになってしまった。「新春」という言葉がなんだか白々しく響く日々が続いている。

そんな日々でもリハビリのための公園散歩は欠かすことができないのだけれども、こういう時は散歩しながら考え事をしている自分にふと気づくことがある。もちろん散歩は考え事には適しているので、いつもは考え事をすることそれ自体は普通の事なんだけど、考え事をしている自分に気づいてしまうというのは、そうあることではない。

昨日も散歩したのだけれど、寒さのためか公園には殆ど人影もない。人っ子一人いないとはこういうことだな。寒風吹きすさぶ公園は鈍色の空に白い太陽が浮かんでいかにも寒々としている。それはそれで心にしみる光景ではあるけど…。

散歩をしているうちに段々と内に閉じこもっていた心が外の景色に向いてくるのがわかる。もちろん見えているのは現実の風景だけではなく、心が投影された心象風景も過っているのだと思うが…。それでも、冬の公園は実にいい。とりわけ冬の公園の夕暮れは、静謐で身を清めるように清冽で、それは桜が咲き乱れるあの季節にいささかも劣るものではない、と。

考えてみたら、遠くに行けなくなって、速く歩けなくなって、逆に今まで見えていなかったものが少し垣間見えたような気がする。それが何かはまだ言葉で言えるほどはっきりとは形をなしていないが、今はスマホでしか撮れないけど…、またちゃんとしたカメラが持てるようになったらそういうものを撮っていきたい。冬来たりなば…あと、一息。

昨日も散歩したのだけれど、寒さのためか公園には殆ど人影もない。人っ子一人いないとはこういうことだな。寒風吹きすさぶ公園は鈍色の空に白い太陽が浮かんでいかにも寒々としている。それはそれで心にしみる光景ではあるけど…。

散歩をしているうちに段々と内に閉じこもっていた心が外の景色に向いてくるのがわかる。もちろん見えているのは現実の風景だけではなく、心が投影された心象風景も過っているのだと思うが…。それでも、冬の公園は実にいい。とりわけ冬の公園の夕暮れは、静謐で身を清めるように清冽で、それは桜が咲き乱れるあの季節にいささかも劣るものではない、と。

考えてみたら、遠くに行けなくなって、速く歩けなくなって、逆に今まで見えていなかったものが少し垣間見えたような気がする。それが何かはまだ言葉で言えるほどはっきりとは形をなしていないが、今はスマホでしか撮れないけど…、またちゃんとしたカメラが持てるようになったらそういうものを撮っていきたい。冬来たりなば…あと、一息。

■ 寒椿の 紅凛々と 死をおもふ (鈴木真砂女)

*秋から冬にかけての公園は、花の咲き乱れる春夏とはまた違った風情があります。以前作った公園の四季、秋冬編のスライドショーをYouTubeに載せましたので、よろしかったらご覧いただけると嬉しいです。

レオを看取る [猫と暮らせば]

レオを看取る

今日、夜中の三時にレオがぼくの枕元で息を引き取った。レオは年を越せるかなと思っていたけど…なんとか。でも、もう足腰が立たないので寝たきりに近いけど、トイレだけはなんとか自分で行こうとする。先代のレオもそうだけど最後の日までトイレには這って行っていた。

レオは夜中などに這ってトイレに行こうとして途中でオシッコなどが出てしまったり、トイレの場所がわからなかったりで、朝起きると部屋はすごい事になってるけどケージなどに閉じ込めたくないので、好きにさせていた。腎臓の衰弱も進んでいたので、ペットクリニックの先生に相談して年末からはインスリン注射もやめている。

今朝も身体が汚れたのでキレイにしてあげたけど、もう立つ力もない。レオの手を握ってもうそんなに頑張らなくていいからねと何度も言い聞かせた。少し落ち着いてきたのでいつものように椅子の上に寝かせてぼくはジムにリハビリをしに行ったのだが、ストレッチを始めたところでカミさんからスマホに電話が入っていることに気づいて折り返し電話すると、レオの様子がおかしいから帰ってきてほしいということだった。

帰ってみると、レオは抱かれたカミさんの胸元で粗相したまま眠っていた。それからずっと昏睡状態のようになって、でも時々目が覚めると大きな声で鳴く。抱き上げてそのままソファーに座ってぼくの胸の上に寝かせてやると鳴きやんでまた眠りに落ちる。いつもの椅子の上では転げ落ちる恐れもあるので、使っていなかった猫用の丸いふかふかベッドに寝せてあげた。

夜になってもう寝る時間になっても状況は変わらなかったけど、今夜が山だと思ったのでその丸いふかふかベッドに入ったレオをカミさんとぼくの間の枕元に置いて寝た。耳元でレオが鳴くたびにスポイトで水をあげたり頭を撫ぜてあげたりして夜を過ごした。一度は水の代わりにチューブのチュールを舐めさせたらおいしそうに舐めたりもしたので、もしかしたら今晩は大丈夫かも…と。

夜中の二時ごろまでは覚えているのだけれどついうとうとしてはっと目が覚めたら三時をすぎていて、慌ててレオの身体に手を当てたら温かかったのでほっとしたけど、念のため顔を近づけて暫く様子を見ていたら息をしていない。ついさっきまで…ごめん。不覚にも寝てしまった。カミさんは眠っていたので朝まで起こすつもりはなかった。ぼくもかろうじてまだ温もりの残っているレオの身体に手を置いたまま眠りに落ちた。

昼間の、もうそんなに頑張らなくていいよというその声が届いたのかな。18年間たくさんの楽しい想い出をありがとう。一緒に暮らして、一緒に笑ったね。さようなら。世界一可愛い猫。

レオは夜中などに這ってトイレに行こうとして途中でオシッコなどが出てしまったり、トイレの場所がわからなかったりで、朝起きると部屋はすごい事になってるけどケージなどに閉じ込めたくないので、好きにさせていた。腎臓の衰弱も進んでいたので、ペットクリニックの先生に相談して年末からはインスリン注射もやめている。

今朝も身体が汚れたのでキレイにしてあげたけど、もう立つ力もない。レオの手を握ってもうそんなに頑張らなくていいからねと何度も言い聞かせた。少し落ち着いてきたのでいつものように椅子の上に寝かせてぼくはジムにリハビリをしに行ったのだが、ストレッチを始めたところでカミさんからスマホに電話が入っていることに気づいて折り返し電話すると、レオの様子がおかしいから帰ってきてほしいということだった。

帰ってみると、レオは抱かれたカミさんの胸元で粗相したまま眠っていた。それからずっと昏睡状態のようになって、でも時々目が覚めると大きな声で鳴く。抱き上げてそのままソファーに座ってぼくの胸の上に寝かせてやると鳴きやんでまた眠りに落ちる。いつもの椅子の上では転げ落ちる恐れもあるので、使っていなかった猫用の丸いふかふかベッドに寝せてあげた。

夜になってもう寝る時間になっても状況は変わらなかったけど、今夜が山だと思ったのでその丸いふかふかベッドに入ったレオをカミさんとぼくの間の枕元に置いて寝た。耳元でレオが鳴くたびにスポイトで水をあげたり頭を撫ぜてあげたりして夜を過ごした。一度は水の代わりにチューブのチュールを舐めさせたらおいしそうに舐めたりもしたので、もしかしたら今晩は大丈夫かも…と。

夜中の二時ごろまでは覚えているのだけれどついうとうとしてはっと目が覚めたら三時をすぎていて、慌ててレオの身体に手を当てたら温かかったのでほっとしたけど、念のため顔を近づけて暫く様子を見ていたら息をしていない。ついさっきまで…ごめん。不覚にも寝てしまった。カミさんは眠っていたので朝まで起こすつもりはなかった。ぼくもかろうじてまだ温もりの残っているレオの身体に手を置いたまま眠りに落ちた。

昼間の、もうそんなに頑張らなくていいよというその声が届いたのかな。18年間たくさんの楽しい想い出をありがとう。一緒に暮らして、一緒に笑ったね。さようなら。世界一可愛い猫。

*モモが死んだのも三年前のちょうど明日。寂しくなります。ハルは雰囲気がわかるのでしょう昨日もしきりにレオのことを覗きにきていました。今日は朝からレオのことを探しているようでした。

海よ [gillman*s Lands]

コロナ以来、毎年行っていた沖縄に行けてないのが残念でならない。沖縄に行くと言ってもぼくが行っていたのは冬から春にかけてで、いわゆるシーズン中に沖縄を訪れたのは三度しかない。最初は1972年沖縄返還直後に、学生アルバイトでウィーン少年合唱団の日本ツアーに通訳兼子守役として同行したのが最初で、二度目はその数年後に新婚旅行で宮古島へ。その頃は島にはぼくらの泊まったホテルが一軒あるだけだった。そして三度目は会社に入って出張で真夏の那覇に。

毎年シーズンオフに沖縄を訪れるようになったのは、ずっと後になって会社を辞めて60歳過ぎてから大学院に入って日本語教育の修士論文を書いた時、共同研究者だった女性が沖縄に嫁ぐことになってその結婚式に出席するため那覇に行ったのがきっかけだった。せっかく沖縄に行くのだからと式の数日前に沖縄に入って、数日間離島で過ごしたのが忘れられない経験になった。それ以来、気の置けない友人と現地で落ち合ったり、時には一人旅をしたりという感じで気が付いたら毎年のように沖縄に行くのが当たり前みたいになっていた。離島にも馴染の宿もできた。

毎年シーズンオフに沖縄を訪れるようになったのは、ずっと後になって会社を辞めて60歳過ぎてから大学院に入って日本語教育の修士論文を書いた時、共同研究者だった女性が沖縄に嫁ぐことになってその結婚式に出席するため那覇に行ったのがきっかけだった。せっかく沖縄に行くのだからと式の数日前に沖縄に入って、数日間離島で過ごしたのが忘れられない経験になった。それ以来、気の置けない友人と現地で落ち合ったり、時には一人旅をしたりという感じで気が付いたら毎年のように沖縄に行くのが当たり前みたいになっていた。離島にも馴染の宿もできた。

沖縄の海は素晴らしい。でも、前にも書いたけれどぼくは元々大自然よりいつも行く公園のような小自然が好きなのだ。雄大な大自然の中に一人で放り込まれるとその絶景を愛でるよりも、目の前の大自然への畏怖の念からか、なんと言うかゾワゾワ感が身体の中を走りそれに怖気づいてしまってあまり楽しめないことがある。ところが、その大自然の中に人の姿や人の営みを感じられる存在を認めると途端にほっとして…親しみを感じるようになる。かと言って夏の沖縄のように人だらけの大自然は見るに堪えない。という訳で人の少ない時期の沖縄がたまらなく好きなのだ。なんとも厄介な気質なのだけれど、実際そうなのだから仕方がない。

写真にあるような竹富島の真っ青な海をのぞむ防波堤にじっと佇む母子の姿や、慶良間諸島にある座間味島の見渡す限りの長い長い海岸線にぽつんと見える母子の姿。この時はこの海岸に半日ほどいたけれどそこに居たのはずっと最後までこの母子とぼくだけだった。最後の写真はこれも慶良間諸島の阿嘉島の海岸。この場所はウミガメがよく目撃される場所なのだけれど、シーズンオフには珍しく女の子が三人シュノーケリングをしていた。波けしブロックの上に無造作に脱ぎ捨てられた衣類が島のいかにものんびりした時間を象徴しているようだった。

写真にあるような竹富島の真っ青な海をのぞむ防波堤にじっと佇む母子の姿や、慶良間諸島にある座間味島の見渡す限りの長い長い海岸線にぽつんと見える母子の姿。この時はこの海岸に半日ほどいたけれどそこに居たのはずっと最後までこの母子とぼくだけだった。最後の写真はこれも慶良間諸島の阿嘉島の海岸。この場所はウミガメがよく目撃される場所なのだけれど、シーズンオフには珍しく女の子が三人シュノーケリングをしていた。波けしブロックの上に無造作に脱ぎ捨てられた衣類が島のいかにものんびりした時間を象徴しているようだった。

*毎年沖縄に行っている頃、友人たちに一体沖縄のどんな所に行っているのかよく聞かれました。そこで10年位前にその時持っていた小さなコンパクトデジカメで初めて動画を撮ってそれを見せるようにしていました。当時のカメラであまり画像は良くありませんがYouTubeに載せましたのでご覧いただければうれしいです。3分ちょっとの短い動画です。

銀杏【イチョウ/ギンナン/ギンキョウ】 [gillman*s park]

銀杏【イチョウ/ギンナン/ギンキョウ】

昨日は眼底検査のためかかりつけの眼科に行ったが、瞳孔を開く検査をするため車ではいけないので歩いてゆく。途中、クリニックの近くの公園に銀杏並木があるのだけれど黄葉も盛りを過ぎて一面の落ち葉。もう秋も終盤なのかなと…。歩道の黒々としたアスファルトとそこに落ちた黄色い銀杏の葉の対比が見事だった。

先の手術の際にずっとうつぶせの姿勢で手術を受けていたので、大丈夫だとは思うけど糖尿もあるので一度眼底検査を受けておいてくださいと言われていたのを思い出して行ったのだけれど、まぁ大丈夫そうだった。薬で瞳孔を開くので帰り道はサングラスを付けていても眩しくてしょうがない。

午後になって視界の眩しさが落ち着いたので公園の方へ行ってみたら、そこの銀杏並木も盛大に落ち葉が敷き詰められていた。この公園の紅葉の光景は主にメタセコイアの並木と池に沿って植えられている落羽松の褐色というか最盛期はまさにスカーレットの紅葉が特徴的で、そこにクヌギや桜そしてナンキンハゼなどの紅葉が彩を添えているが、公園の一角には銀杏並木もあってよく見ると変化に富んでいる。

先の手術の際にずっとうつぶせの姿勢で手術を受けていたので、大丈夫だとは思うけど糖尿もあるので一度眼底検査を受けておいてくださいと言われていたのを思い出して行ったのだけれど、まぁ大丈夫そうだった。薬で瞳孔を開くので帰り道はサングラスを付けていても眩しくてしょうがない。

午後になって視界の眩しさが落ち着いたので公園の方へ行ってみたら、そこの銀杏並木も盛大に落ち葉が敷き詰められていた。この公園の紅葉の光景は主にメタセコイアの並木と池に沿って植えられている落羽松の褐色というか最盛期はまさにスカーレットの紅葉が特徴的で、そこにクヌギや桜そしてナンキンハゼなどの紅葉が彩を添えているが、公園の一角には銀杏並木もあってよく見ると変化に富んでいる。

イチョウというと、その漢字なのだけれど「銀杏」という漢字を見てもどうこねくり回しても「イチョウ」とか「ギンナン」なんて読み方は浮かんでこない。ということで調べてみると中国語でイチョウのことは「鴨脚樹」と書いて「ヤァチャオ」と読むのでこれがイチョウになったらしい。またギンナンは銀杏の漢字の宋音での読み方「ギンアン」からきているらしい。

イチョウは江戸時代にはその漢字「銀杏」のとおり「ギンキョウ」とも呼ばれていたらしい。実はイチョウは英語でもドイツ語でも「Ginkgo(ギンコ)」なのだけれど、これはその日本語から入ったものらしい。元禄年間にオランダ商館の医師として二年ほど日本に滞在していたドイツ人のエンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer)はヨーロッパでは既に絶滅したと考えられていた古代植物イチョウが日本に生えていることを発見し紹介した。

そのさい当時の日本での呼び名ギンキョウで紹介したのだけれどそのスペルがGinkgoとなっていたのでギンコという読みになったのだが、これにはスペルの書き間違え、つまりギンキョであれば本来はドイツ語のGinkjo(ドイツ語発音ではy=j)とするところを筆記体では紛らわしい"j"を"g"と間違えたのだ、と。またそうではなくて元々ケンペルの出身の北ドイツではGinkgoと書いて「ギンキョ」と発音していたのだという説もあるらしい。いずれにしてもあのアヒルの脚みたいなイチョウの葉にも面白い歴史があるのだなぁ。

イチョウは江戸時代にはその漢字「銀杏」のとおり「ギンキョウ」とも呼ばれていたらしい。実はイチョウは英語でもドイツ語でも「Ginkgo(ギンコ)」なのだけれど、これはその日本語から入ったものらしい。元禄年間にオランダ商館の医師として二年ほど日本に滞在していたドイツ人のエンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer)はヨーロッパでは既に絶滅したと考えられていた古代植物イチョウが日本に生えていることを発見し紹介した。

そのさい当時の日本での呼び名ギンキョウで紹介したのだけれどそのスペルがGinkgoとなっていたのでギンコという読みになったのだが、これにはスペルの書き間違え、つまりギンキョであれば本来はドイツ語のGinkjo(ドイツ語発音ではy=j)とするところを筆記体では紛らわしい"j"を"g"と間違えたのだ、と。またそうではなくて元々ケンペルの出身の北ドイツではGinkgoと書いて「ギンキョ」と発音していたのだという説もあるらしい。いずれにしてもあのアヒルの脚みたいなイチョウの葉にも面白い歴史があるのだなぁ。

■ 銀杏ちる 兄が駆ければ 妹も (安住敦)

*鎖国をしていた江戸時代は例外として長崎の出島でオランダとは通商をしており、出島にはオランダ人が居住していましたが実際にはオランダ経由でドイツ人も居住しておりこのケンペルもシーボルトもドイツ人でしたね。

ケンペルはシーボルトより130年も前に来日しており、初めての本格的日本紹介文献である『日本誌』(The History of Japan)を著しました。そのケンペルがイチョウを、そしてシーボルトがアジサイを世界に紹介するなど、日本にとっての世界への窓として働いていたんですね。

ケンペルはシーボルトより130年も前に来日しており、初めての本格的日本紹介文献である『日本誌』(The History of Japan)を著しました。そのケンペルがイチョウを、そしてシーボルトがアジサイを世界に紹介するなど、日本にとっての世界への窓として働いていたんですね。

Blue Light Yokohama [新隠居主義]

Blue Light Yokohama

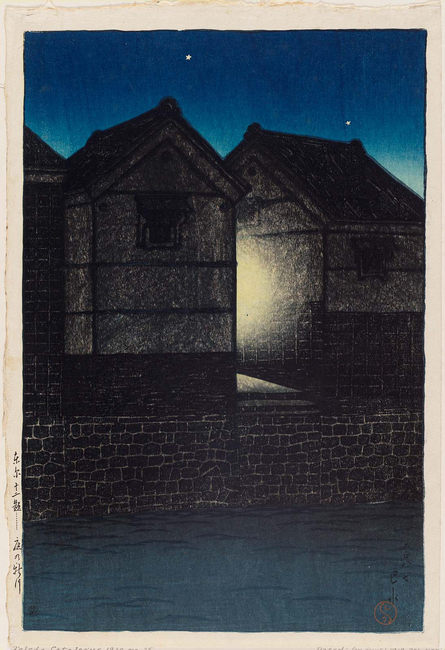

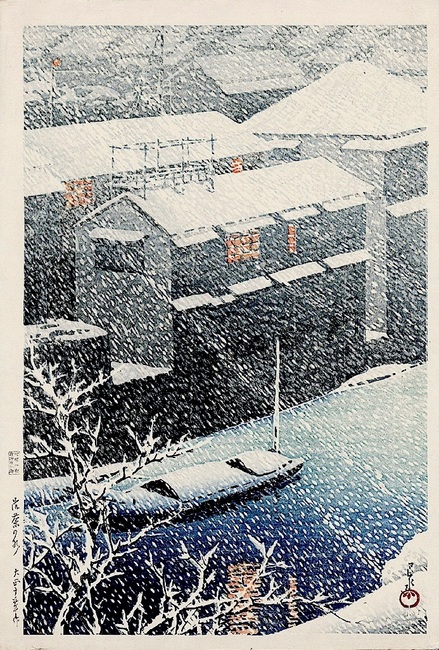

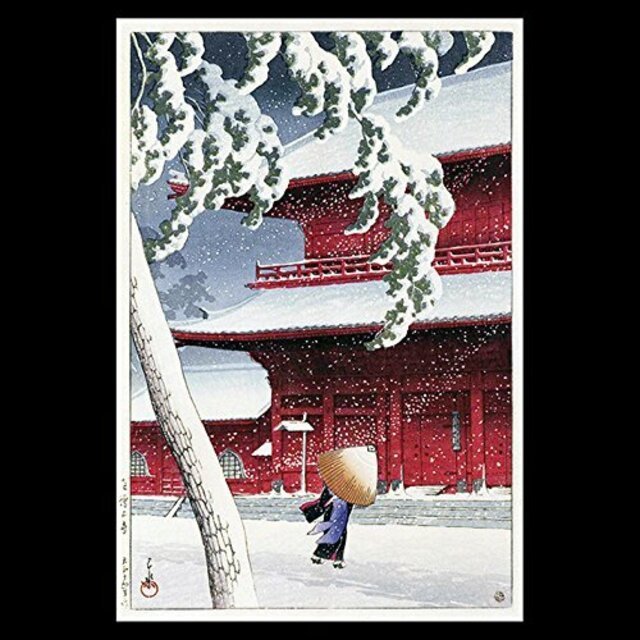

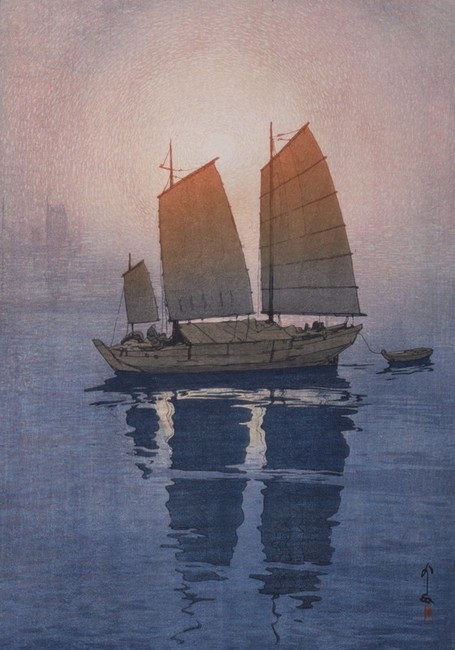

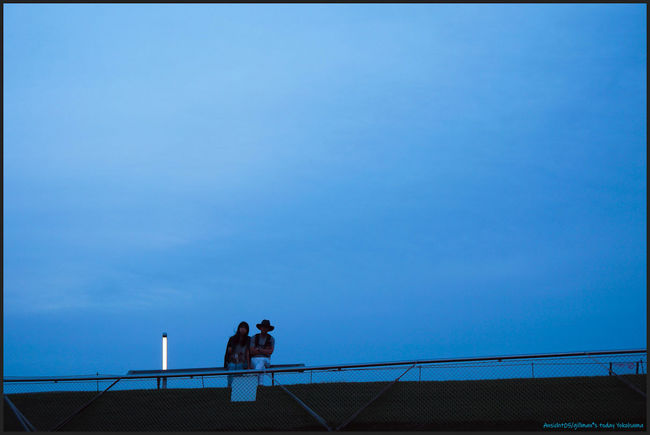

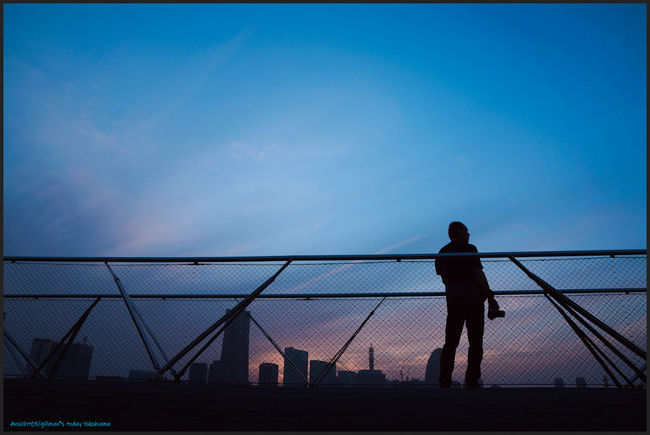

黄昏時を特に写真を撮る人たちはマジック・アワーと呼んでこの時間帯を好んでいる。黄昏はもちろん季節のどの時にもやってくるのだけれど、特に秋においては太陽がつるべ落としと言われるくらい素早く沈んでゆくので、自分を取り囲んでいる空間の光や様相が時々刻々と変化してゆくこともあり特に印象深いのかもしれない。

黄昏時になると視界の中のものの輪郭もぼけてきてやがてシルエットに…。それで少し現実感も薄れて「逢魔が時(おうまがとき)」ともいわれるようにこの時間帯は事故も多いらしい。やがて日が暮れてあたりは闇に包まれるのだが、昔の人はそれを「夜の帷(とばり)が下りる」などと言うしゃれた言い方をしている。もっとも現代では電燈があるのでいきなり闇の世界はよほどの田舎でないとおとずれないけれど…。

刻々と変化する空気の色合いもマジック・アワーの魅力の一つだ。天候にもよるけれどピンク色の空に紫が混じりやがて空気が青色に染まってゆく。子供の頃は夕闇が青色だと思った記憶はないけれど、若いころモスクワのホテルの窓から暮れてゆくモスクワ川の畔を眺めていたら、あたりの空気がゆっくりと青色をおび、その青色が明かりを点けていないぼくの部屋にも忍び込んで、気が付けば真っ青な夜に囲まれていたという体験をした。それ以来、夕暮れ時の青に魅せられている。

黄昏時になると視界の中のものの輪郭もぼけてきてやがてシルエットに…。それで少し現実感も薄れて「逢魔が時(おうまがとき)」ともいわれるようにこの時間帯は事故も多いらしい。やがて日が暮れてあたりは闇に包まれるのだが、昔の人はそれを「夜の帷(とばり)が下りる」などと言うしゃれた言い方をしている。もっとも現代では電燈があるのでいきなり闇の世界はよほどの田舎でないとおとずれないけれど…。

刻々と変化する空気の色合いもマジック・アワーの魅力の一つだ。天候にもよるけれどピンク色の空に紫が混じりやがて空気が青色に染まってゆく。子供の頃は夕闇が青色だと思った記憶はないけれど、若いころモスクワのホテルの窓から暮れてゆくモスクワ川の畔を眺めていたら、あたりの空気がゆっくりと青色をおび、その青色が明かりを点けていないぼくの部屋にも忍び込んで、気が付けば真っ青な夜に囲まれていたという体験をした。それ以来、夕暮れ時の青に魅せられている。

*以前徘徊仲間と横浜に行って黄昏時に大桟橋を訪れたとき青く染まる夕暮れを体験しました。暮れなずむ桟橋には対岸からはまだ昼間の余韻を残した都会の喧騒と、そしてベイブリッジを望む海側からは船の汽笛が聞こえてきてまさにBlue Light Yokohamの風情満点でした。桟橋を散策する人影もその青い空気に染まるのを楽しんでいるようでした。またあの場所に行ってみたいと思っています。

週末の公園 [gillman*s park]

週末の公園

■ここ

どっかに行こうと私が言う

どこ行こうかとあなたが言う

ここもいいなと私が言う

ここでもいいねとあなたが言う

言ってるうちに日が暮れて

ここがどこかになっていく

(谷川俊太郎 『女に』より)

(谷川俊太郎 『女に』より)

急に気温が下がったので初めてダウンジャケットを着て散歩に出た。

主治医から許可が出たので昨日からリハビリセンターで本格的にリハビリを始めた。結構きついメニューで最初は仰向けに寝て片足を上げたまま腰を浮かす運動なのだけれど、二週間ちょっとの入院で筋肉が落ちているので、1セット目からみごとに太腿の裏側がつった。

それからふくらはぎの筋肉に電気をかけたまま、スクワットとつま先立ち。それぞれ20回を3セットづつ、と理学療法士の先生はさりげなく言うけど…。でもまぁ、この先生とは付き合いが長いのでぼくの限界をしっているからやるしかない。最後はフィットネスバイクを25分やってあがり。気を付けて帰ってくださいね、の声をあとに病院をでる。

週末の朝の公園は人々の営みが見えてぼくの好きな時間だ。はやく公園の丘の上まで行けるようになると良いのだけれど。最近の週末の公園で目に付くのはファミリーが多いことだ。テントを持ってきて一日ゆっくり過ごす人も増えている感じがする。コロナ禍は社会の色々なものを痛めつけ破壊していったけれど、一つだけ良いことは家族というものの存在に目が向いたことかもしれない。

旅行や人ごみのテーマパークなどには行けないので近場の公園に行って家族で過ごす。そこにはメリーゴーラウンドもジェットコースターもシンデレラ城もないけれど、そういう仕掛けで遊ばせてもらうのではなく、自分たちで遊ぶという楽しみと喜びを教えてくれたのかもしれない。それがライフスタイルになりつつある人たちが週末の公園には増えてきている。

主治医から許可が出たので昨日からリハビリセンターで本格的にリハビリを始めた。結構きついメニューで最初は仰向けに寝て片足を上げたまま腰を浮かす運動なのだけれど、二週間ちょっとの入院で筋肉が落ちているので、1セット目からみごとに太腿の裏側がつった。

それからふくらはぎの筋肉に電気をかけたまま、スクワットとつま先立ち。それぞれ20回を3セットづつ、と理学療法士の先生はさりげなく言うけど…。でもまぁ、この先生とは付き合いが長いのでぼくの限界をしっているからやるしかない。最後はフィットネスバイクを25分やってあがり。気を付けて帰ってくださいね、の声をあとに病院をでる。

週末の朝の公園は人々の営みが見えてぼくの好きな時間だ。はやく公園の丘の上まで行けるようになると良いのだけれど。最近の週末の公園で目に付くのはファミリーが多いことだ。テントを持ってきて一日ゆっくり過ごす人も増えている感じがする。コロナ禍は社会の色々なものを痛めつけ破壊していったけれど、一つだけ良いことは家族というものの存在に目が向いたことかもしれない。

旅行や人ごみのテーマパークなどには行けないので近場の公園に行って家族で過ごす。そこにはメリーゴーラウンドもジェットコースターもシンデレラ城もないけれど、そういう仕掛けで遊ばせてもらうのではなく、自分たちで遊ぶという楽しみと喜びを教えてくれたのかもしれない。それがライフスタイルになりつつある人たちが週末の公園には増えてきている。

*今はステッキをもっているので写真はスマホだけだけど、フリーに歩けるようになったらまたお散歩カメラを持って歩きたいです。

秋の日の… [gillman*s park]

秋の日の…

■ 秋の歌

秋の日の ヴィオロンの

秋の日の ヴィオロンの

ためいきの 身にしみて

ひたぶるに うら悲し。

鐘のおとに 胸ふたぎ

鐘のおとに 胸ふたぎ

色かへて 涙ぐむ

過ぎし日の おもひでや。

げにわれは うらぶれて

げにわれは うらぶれて

ここかしこ さだめなく

とび散らふ 落葉かな。

ヴェルレーヌ(上田敏訳)

上田敏の訳詞はテンポがいいので好きなのだけれど、このヴェルレーヌの詩には特別な思いがある。というのは1968年に公開された映画「史上最大の作戦 (The Longest Day)」のワンシーンにこの詩が使われていたからだ。

この詩は第二次大戦中BBCのフランス語放送がフランスのレジスタンスに対する暗号として流していた。つまりこの詩の冒頭が流されれば近いうちに連合軍の大規模な上陸作戦が行われ、そしてそれに続くフレーズが流されれば作戦は48時間以内に決行されるという意味であった。

映画のシーンではフランスのレジスタンスのメンバーが真剣な面持ちで一台のラジオを囲んで聞き入っている。そこにこのヴェルレーヌの詩の朗読が流され、それを聞いたレジスタンスの面々が歓喜する。

この映画の名シーンと言ってよいと思うのだけれど、考えてみれば時代は変わってラジオがVPNを経由したSNSになってはいるが、今でも色々な地域で同じように抑圧された人々が、パソコンやスマホを食い入るように見つめ何かの合図を待っているのかもしれないのだ。息をひそめて…。

この詩は第二次大戦中BBCのフランス語放送がフランスのレジスタンスに対する暗号として流していた。つまりこの詩の冒頭が流されれば近いうちに連合軍の大規模な上陸作戦が行われ、そしてそれに続くフレーズが流されれば作戦は48時間以内に決行されるという意味であった。

映画のシーンではフランスのレジスタンスのメンバーが真剣な面持ちで一台のラジオを囲んで聞き入っている。そこにこのヴェルレーヌの詩の朗読が流され、それを聞いたレジスタンスの面々が歓喜する。

この映画の名シーンと言ってよいと思うのだけれど、考えてみれば時代は変わってラジオがVPNを経由したSNSになってはいるが、今でも色々な地域で同じように抑圧された人々が、パソコンやスマホを食い入るように見つめ何かの合図を待っているのかもしれないのだ。息をひそめて…。

先週末から公園散歩を再開した。まだ距離は全然歩けないけれど痛みがないのが助かる。手術の傷にフィルムがまだ貼ってあるので風呂はまだ、シャワーを浴びている。昔頸椎を手術した時はホッチキスみたいなもので縫合してあったのだけれど今はテープらしい。

今日は風が冷たいので身体が冷える。しばらく来ないうちに公園のピラカンサは赤くなり、落羽松も褐色の葉を落とし始めている。かと思えば変な陽気に面食らったのか桜が咲いている木もある。外の空気を吸うとそれだけで元気をもらえる気がする。

今日は風が冷たいので身体が冷える。しばらく来ないうちに公園のピラカンサは赤くなり、落羽松も褐色の葉を落とし始めている。かと思えば変な陽気に面食らったのか桜が咲いている木もある。外の空気を吸うとそれだけで元気をもらえる気がする。

*ずいぶん昔になりますが、この映画「史上最大の作戦」で陸軍大将を演じていたドイツの俳優クルト・ユルゲンスと一度だけ話をしたことがあります。映画「眼下の敵」の名演でも評価されていた彼は最も軍服の似合う役者と言われていました。

1972年の冬にバンコックから台北経由で羽田にゆく同じ飛行機に乗り合わせてトランジットで台北に降りたときに待ち時間に少し話すことができました。女性を同伴しておりこれから札幌オリンピックを観に行くのだと言っていました。気さくな反面、威厳に満ちた感じでした。

1972年の冬にバンコックから台北経由で羽田にゆく同じ飛行機に乗り合わせてトランジットで台北に降りたときに待ち時間に少し話すことができました。女性を同伴しておりこれから札幌オリンピックを観に行くのだと言っていました。気さくな反面、威厳に満ちた感じでした。

旅愁 Portugal [NOSTALGIA]

旅愁 Portugal

考えてみたらもう長いこと旅をしていない。ありふれた日常にどっぷりとつかり込むのも嫌いな方ではないけれど、それでもたまには旅に出て新たな日常に触れてみたい衝動みたいなものが起きてくる。

ぼくの旅は何かを観て歩くというよりは違う場所、違う環境の日常に身を置いてみたいという欲求を満たすためのものみたいで、従って旅先でも行動は普段とあまり変わらない。毎年行っていた沖縄でも一日は散歩と読書と昼寝と居酒屋というルーティンみたいな生活で、新たな人との出会いということをのぞけばそこに目新しいものはない。

海外旅行にも望むものは同じようなもので、ぼくの理想はどこか遠い異国に行きつけの飲み屋がある、みたいな気持ちなのだ。もちろん海外は同じところにそう何度も行けるわけではないのでそれはあくまで理想なのだけれども…。

そんな事の何が楽しいんだと言われると少々困るのだけれど、あえて言えばその土地やその国の旅情というかその時にしか感じえない時の流れみたいなものが魅力なのかもしれない。旅情と似た言葉で旅愁という言葉があるけど、それはいくぶん旅の孤独感の方に軸足があるような気がする。親しい仲間内でわいわい言いながら旅するのも悪くはないけど、そこに旅愁はないような…。

ぼくの場合、旅情や旅愁の中には、どこか懐かしさやノスタルジーが含まれていて旅先でそう感じられる瞬間にあうと何とも言えない人生の充実感を感じる。ポルトガルはそんな時の流れに多く触れられる国だったような気がする。

小さな村の早朝オープン前の野外カフェに流れる優しい時の流れ、コインブラ大学の講堂での学位授与式での誇らしげで緊張した空気、ポルト港の鈍色の空をゆっくりと滑ってゆく鳥影。奇跡の丘ファティマの大聖堂に差し込む白い光。そういったもの全てが時の流れの愛しさを告げているように感じた。また、そういう時の流れに出合えればいいのだけれど…。

*ポルトガルで撮った写真を3分強のスライドショーにまとめました。バックに流れるファドの歌はMarizaというポルトガルの国民的ファド歌手で、オビドス村の小さなCD屋さんで教えもらったアルバムからとりました。よろしければYouTubeで限定公開していますのでご覧いただければ嬉しいです。↓

斬られました… [新隠居主義]

斬られました…

背中をばっさり斬られました。二週間ほど入院して脊柱管狭窄症の手術を受けた。基本は長引くコロナ自粛で、外出もなしジムにも行けず運動量も減っていたということがあるのだろうと思うけれど、今年の三月くらいから脚の痛みと下肢に力が入らない等で歩くのもままならない状態が続いていた。

翌月から以前通っていたリハビリ病院でのリハビリを続けていたのだけれど、大幅に改善するということがないまま夏も終わろうとしていた。担当の理学療法士の先生の勧めで5年ぶりにMRIを撮ってみると以前はなかった腰椎部にかなり狭窄している部分があることが見つかった。

その狭窄が神経を圧迫して色々なところに影響が出ているらしい。神経のダメージがあまり長期間続くと手術してその圧迫を取り除いてももう元通りには戻らないことが多いということで、今のうち手術を受ける決断をした。実は二十数年前に頸椎症の手術で背中には首から40センチくらいの長さの傷跡があり、今回の手術でその下の腰椎部分にまた20センチくらいの新しい傷が加わった。

スマホで背中の写真を撮ってもらって見たら、背骨に沿って上下に切り取り線のような傷跡があって、何だか下手な辻斬りに後ろから斬りつけられたみたいで奇妙な姿である。まぁ、本人には見えないのだから良しとしよう。以前ジムのプールの中でウォーキングをしているとき、後ろから来たマダムが「あら~、首から背中すごいわねぇ、どうしたの?」と声をかけられたので、とっさに「あ、これ着ぐるみのチャックなんです」と答えたら訝し気な顔をして行ってしまった。今度またそのマダムに聞かれたら「いや~、この間辻斬りにあっちゃって…」とでも応えようかな。

翌月から以前通っていたリハビリ病院でのリハビリを続けていたのだけれど、大幅に改善するということがないまま夏も終わろうとしていた。担当の理学療法士の先生の勧めで5年ぶりにMRIを撮ってみると以前はなかった腰椎部にかなり狭窄している部分があることが見つかった。

その狭窄が神経を圧迫して色々なところに影響が出ているらしい。神経のダメージがあまり長期間続くと手術してその圧迫を取り除いてももう元通りには戻らないことが多いということで、今のうち手術を受ける決断をした。実は二十数年前に頸椎症の手術で背中には首から40センチくらいの長さの傷跡があり、今回の手術でその下の腰椎部分にまた20センチくらいの新しい傷が加わった。

スマホで背中の写真を撮ってもらって見たら、背骨に沿って上下に切り取り線のような傷跡があって、何だか下手な辻斬りに後ろから斬りつけられたみたいで奇妙な姿である。まぁ、本人には見えないのだから良しとしよう。以前ジムのプールの中でウォーキングをしているとき、後ろから来たマダムが「あら~、首から背中すごいわねぇ、どうしたの?」と声をかけられたので、とっさに「あ、これ着ぐるみのチャックなんです」と答えたら訝し気な顔をして行ってしまった。今度またそのマダムに聞かれたら「いや~、この間辻斬りにあっちゃって…」とでも応えようかな。

入院、手術するにあたって一番心配したのはウチで毎日二回打たなければならないレオのインスリン注射と一日二回のハルの目薬さし。ぼくの入院中はカミさんに頼むほかないのだけれど、予行演習でカミさんがレオに注射しようとしたらしこたま噛みつかれてちょっと恐怖症のようになってしまった。それでもカミさんが何とか頑張って一日一回は注射できるようになったのでありがたかった。

ぼくの方の手術で医者が一番心配していたのは糖尿があるので手術後の傷の治りに影響するのではないかということ。たまたま同じ病室の隣のベッドにいた人は頸椎の手術をしたのだけれど、やっぱり糖尿があって傷が治りにくく二週間の入院の予定が結局二か月にもなってしまったという。ぼくが入院した専門病院はコロナやインフルエンザの感染防止のため入院中は家族の面会も禁止とあって、長くは居たくないのが本音だ。

幸いほぼ予定通りの期間で退院でき歩行時の痛みは無くなったけれど、他にも頚椎症の影響などでこれからもリハビリは続けなければならないが、自分の努力でリカバーできるのであればやりがいはある。一つづつ目標をクリアしてまたカメラをもってブラブラ街歩きのできる日を楽しみにしている。

ぼくの方の手術で医者が一番心配していたのは糖尿があるので手術後の傷の治りに影響するのではないかということ。たまたま同じ病室の隣のベッドにいた人は頸椎の手術をしたのだけれど、やっぱり糖尿があって傷が治りにくく二週間の入院の予定が結局二か月にもなってしまったという。ぼくが入院した専門病院はコロナやインフルエンザの感染防止のため入院中は家族の面会も禁止とあって、長くは居たくないのが本音だ。

幸いほぼ予定通りの期間で退院でき歩行時の痛みは無くなったけれど、他にも頚椎症の影響などでこれからもリハビリは続けなければならないが、自分の努力でリカバーできるのであればやりがいはある。一つづつ目標をクリアしてまたカメラをもってブラブラ街歩きのできる日を楽しみにしている。

*入院中は1400キロカロリーの糖尿病食でした。今まで入院した時もそうでしたが、実に味気ない食事で食欲もわかないことが多かったのですが、今回は比較的食べやすい食事でした。毎食出るものを観察していたら、味がしっかりついているものは量で調節して全体としてカロリーや塩分を調節しているので、どれを食べても味気ないという不満が少し薄らいでいるのかなと感じました。

おかげさまで、二週間ちょっとの入院で2キロ程度体重が落ちましたが、看護師さんは「娑婆に出ればすぐに戻るわよ」と…。入院中は厳しい血糖値コントロールがあり血糖値が200を超えると自動的にインスリン注射を打たれました。今までインスリン注射を打ったことはないので、ああレオは毎日打っているんだよなぁ、と…。今回はいろいろと考えさせられる入院生活でした。

前の20件 | -

![志の輔らくごBOX [Disc 4] みどりの窓口.jpg](/_images/blog/_bb1/gillman/m_E5BF97E381AEE8BC94E38289E3818FE38194BOX205BDisc2045D20E381BFE381A9E3828AE381AEE7AA93E58FA3.jpg)

![志の輔らくごBOX [Disc 1] バスストップ.jpg](/_images/blog/_bb1/gillman/m_E5BF97E381AEE8BC94E38289E3818FE38194BOX205BDisc2015D20E38390E382B9E382B9E38388E38383E38397.jpg)

.jpg)

-4799c.jpg)