キッチンの調理監視団 [猫と暮らせば] [編集]

キッチンの調理監視団

カミさんの骨折を機にぼくも毎日料理をするようになって一年ちょっとが過ぎて、今ではカミさんの腕もほぼ治って料理もできるようになったのだが、ぼくも毎日夕食の時はキッチンに立っている。まだ自分で全ての献立を決めるようにはなっていないけれど、一品は作るようにしている。

最初は良くぶつかっていたキッチンでのカミさんとの動線も何となく交差しなくなったのと、自分で書いておいたメモを見ないでも作れるようになってきたメニューも増えてきたというのが進歩といえば進歩かも知れない。

新米料理人に対して今でも時折カミさんの厳しい目が光ることがあるけれど、それ以外にも目を光らせている者がいる。キッチンの見学者というかぼくは厳格な調理検査官(strict cooking inspector)と呼んでいるけれども、毎回のように調理をしているぼくの目の前で目を光らせている。

最初は良くぶつかっていたキッチンでのカミさんとの動線も何となく交差しなくなったのと、自分で書いておいたメモを見ないでも作れるようになってきたメニューも増えてきたというのが進歩といえば進歩かも知れない。

新米料理人に対して今でも時折カミさんの厳しい目が光ることがあるけれど、それ以外にも目を光らせている者がいる。キッチンの見学者というかぼくは厳格な調理検査官(strict cooking inspector)と呼んでいるけれども、毎回のように調理をしているぼくの目の前で目を光らせている。

そもそも見学に来るようになったのはハルが最初で、好奇心が強いからぼくがキッチンに立つようになって何をしているんだろうと訝ってそばに寄ってきて観察するようになった。最初はカウンターに上がらずに前に置いたテーブルの端から見ていたのだが、そのうちカウンターに上がってきてしげしげと見るようになった。今は腰を落ち着かせて腕組みして見ている。

その内レオも何だろうと思ってか、近づいて来るようになった。レオが近づいて来る理由はハルのように好奇心からではなくて、自分に隠れてハルが何か美味しそうなものを貰っているのじゃないかという気持ちからなのは、その態度でみえみえなのだけれど…。

猫たちは先にご飯をもらっているのでハルは純粋に好奇心で見ているのだが、レオは調理の肉なんかがまな板に乗ると、当然自分の分け前もあるものだと思い込んでソワソワしだす。手は出さないがこちらは包丁を持っているので気が気ではない。一日も早くこの厳しい二人の調理監視団の調理検査官に合格をもらって一人前の主夫になりたいものだ。

その内レオも何だろうと思ってか、近づいて来るようになった。レオが近づいて来る理由はハルのように好奇心からではなくて、自分に隠れてハルが何か美味しそうなものを貰っているのじゃないかという気持ちからなのは、その態度でみえみえなのだけれど…。

猫たちは先にご飯をもらっているのでハルは純粋に好奇心で見ているのだが、レオは調理の肉なんかがまな板に乗ると、当然自分の分け前もあるものだと思い込んでソワソワしだす。手は出さないがこちらは包丁を持っているので気が気ではない。一日も早くこの厳しい二人の調理監視団の調理検査官に合格をもらって一人前の主夫になりたいものだ。

Facebook コメント

カレンダー

このブログの更新情報が届きます

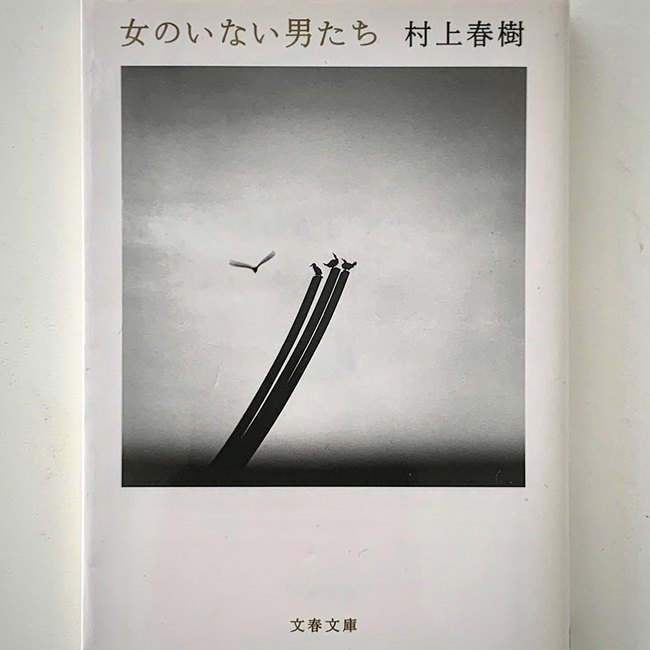

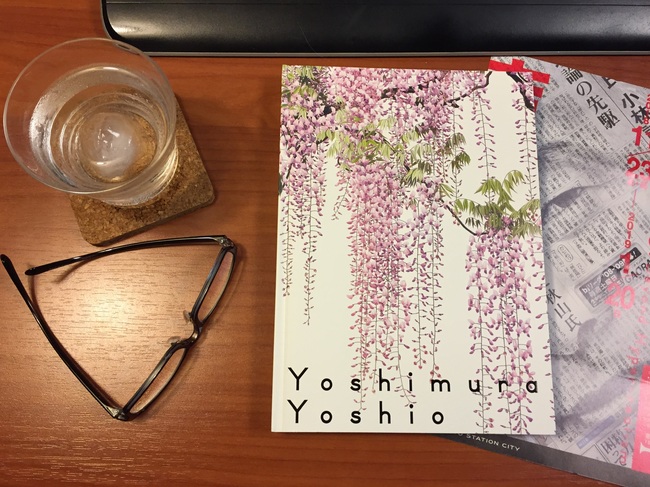

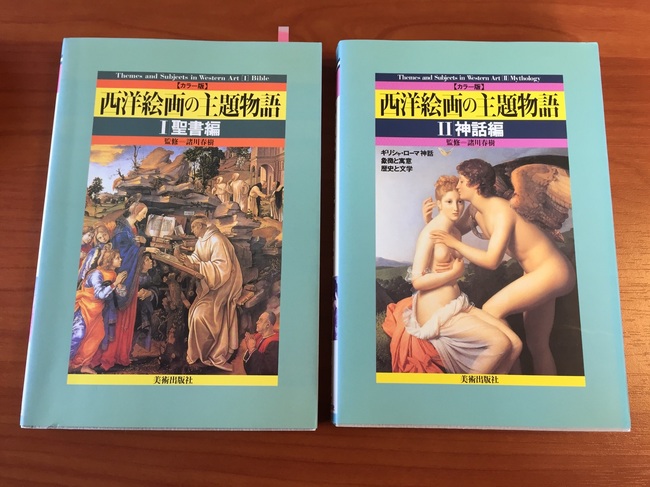

すでにブログをお持ちの方は[こちら]gillman*s Memories 小原古邨

I remember...

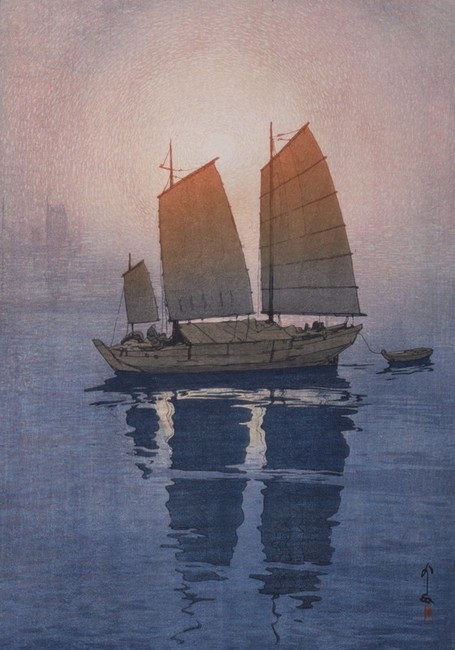

小原古邨(祥邨)

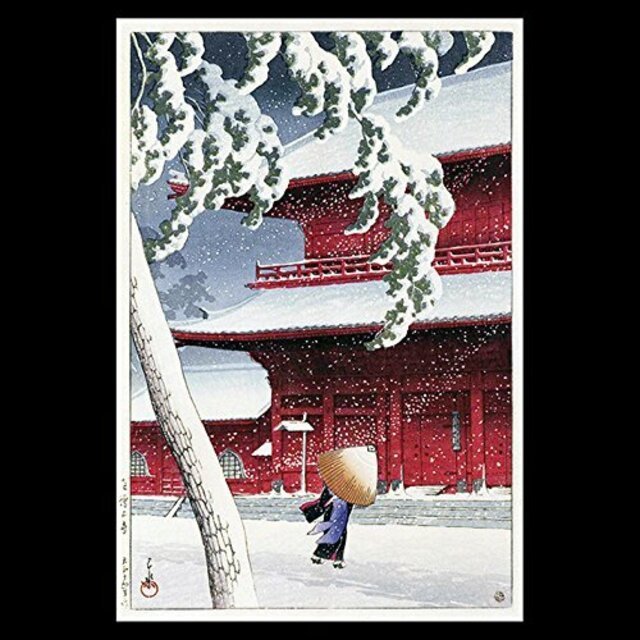

お正月になると小原古邨の祥邨時代の版画「雪中南天に瑠璃鳥」が大好きなので、それを飾るのだけれど、先年茅ケ崎市美術館で行われた「The新版画」展でこの作品の原画(下絵)を見てちょっと驚いた。

この絵は当初はタイトルも「雪中南天に鶫(つぐみ)」という題で、そこに描かれている鳥は今の瑠璃鳥のように鮮やかな色彩の鳥ではなく褐色のちょっと地味な二羽の鳥だった。木版画も一旦はその色彩で摺られたのが、地味過ぎるということで版元の渡邊庄三郎の指摘で瑠璃鳥に変えられたとのことだった。

花鳥図としては原画も素晴らしいと思うが、確かに原画と比べるとこの瑠璃鳥版の方が色彩の対比も鮮やかで正月に相応しい吉祥の雰囲気もある。

固い事を言うと瑠璃鳥は夏の鳥で雪との取り合わせはあり得ないのかもしれないが、展覧会の解説では当時メーテルリンクの「青い鳥」が流行っていたこともあって、図柄の「南天」が「難を転じて福とする」ということと瑠璃鳥の「幸せを呼ぶ青い鳥」で新時代の吉祥図にふさわしい作品となった、とある。

小原古邨

†1945年(昭和20年)1月4日

雪中南天に瑠璃鳥

小原古邨(祥邨)

お正月になると小原古邨の祥邨時代の版画「雪中南天に瑠璃鳥」が大好きなので、それを飾るのだけれど、先年茅ケ崎市美術館で行われた「The新版画」展でこの作品の原画(下絵)を見てちょっと驚いた。

この絵は当初はタイトルも「雪中南天に鶫(つぐみ)」という題で、そこに描かれている鳥は今の瑠璃鳥のように鮮やかな色彩の鳥ではなく褐色のちょっと地味な二羽の鳥だった。木版画も一旦はその色彩で摺られたのが、地味過ぎるということで版元の渡邊庄三郎の指摘で瑠璃鳥に変えられたとのことだった。

花鳥図としては原画も素晴らしいと思うが、確かに原画と比べるとこの瑠璃鳥版の方が色彩の対比も鮮やかで正月に相応しい吉祥の雰囲気もある。

固い事を言うと瑠璃鳥は夏の鳥で雪との取り合わせはあり得ないのかもしれないが、展覧会の解説では当時メーテルリンクの「青い鳥」が流行っていたこともあって、図柄の「南天」が「難を転じて福とする」ということと瑠璃鳥の「幸せを呼ぶ青い鳥」で新時代の吉祥図にふさわしい作品となった、とある。

(Jan.2025/ org.Jan.2023)

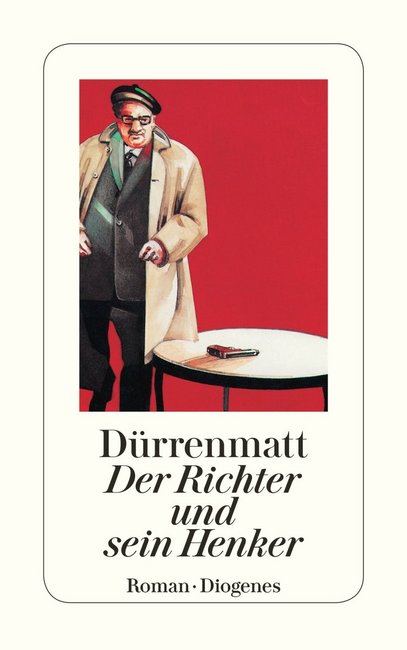

gillman*s Choice Der Witz der Woche

Der Witz der Woche

今週のドイツ・ジョーク (4)

環境保護型トイレ

「分別にご協力ください」

・ビール

・ワイン

・レモネード

・水

ドイツは環境保護に熱心なのは有名だが、ここまで徹底しているとは(笑)。

もちろんこれはドイツ流のユーモアなのだけれど…よく考えてみると分別してどうしょうとするのだろうか。面白いジョークだと思っていたけれど、この秋ドイツでライン下りをしてその後、ライン川を見下ろす古城ホテルの「ライン・フェルス」のレストランで食事をしたら、そこの男性トイレがまさにこれだった。

まさか写真を撮るわけにはいかなかったけど…。分別はちょっと違って水、ビール、ワイン、高アルコール飲料の4種類になっていた。ジョークにまじめに取り組むドイツ人。

同ホテルのトイレの写真をやっと探し出したのがこれ…

(Dec.2024)

gillmn*s Choice Der Witz der Woche

Der Witz der Woche...

ドイツ・ジョーク 3

とあるセルフ給油所で…

M1「給油うまいねぇ!」

M2「ありがとう!」

ぼくは一コマ漫画が好きなのでドイツのカートゥーンもよく見る。ドイツ人は下ネタも好きだけれど時にはちょっと小じゃれた作品に出合うとうれしい。ドイツ語の勉強や文化理解にもなるかもしれない。

で、この作品の面白味のキモは"super"という言葉にある。"super"には素晴らしいという意味と別に"Super"でハイオクガソリンの意味もあるので、もうお分かりのように給油の男性がジーゼル車にガソリンを入れようとしているので、それを注意しているのだけれど、当の本人は褒められていると勘違いして…

「おい、それガソリンだぜ!」

「ありがとう!」

(Dec.2024)

ドイツ・ジョーク 3

とあるセルフ給油所で…

M1「給油うまいねぇ!」

M2「ありがとう!」

ぼくは一コマ漫画が好きなのでドイツのカートゥーンもよく見る。ドイツ人は下ネタも好きだけれど時にはちょっと小じゃれた作品に出合うとうれしい。ドイツ語の勉強や文化理解にもなるかもしれない。

で、この作品の面白味のキモは"super"という言葉にある。"super"には素晴らしいという意味と別に"Super"でハイオクガソリンの意味もあるので、もうお分かりのように給油の男性がジーゼル車にガソリンを入れようとしているので、それを注意しているのだけれど、当の本人は褒められていると勘違いして…

「おい、それガソリンだぜ!」

「ありがとう!」

(Dec.2024)

gillman*s Choice German Cinema Review Der Sommer des Samurai

ドイツ映画Review...

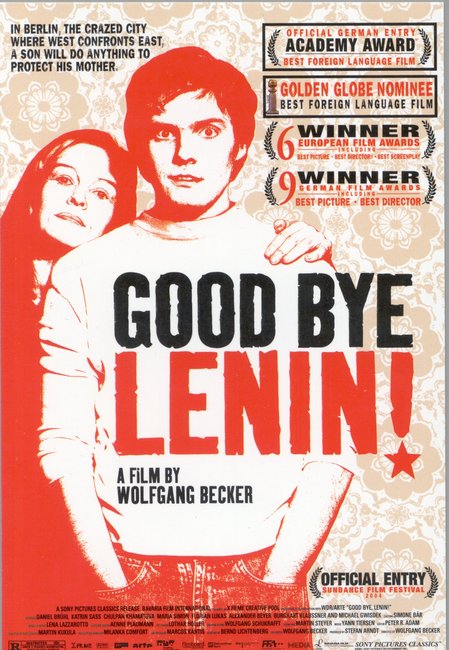

12月14日は忠臣蔵で有名な四十七士の赤穂浪士吉良邸討ち入りの日なのだけれど、母校の中学が吉良邸の近くだったこともあって関心もあり討ち入りの映画などはよく見たが、実はドイツの映画に「ベルリン忠臣蔵」という摩訶不思議な映画がある。

原題は"Der Sommer des Samurai(侍たちの夏)"なのだけれど「ベルリン忠臣蔵」という邦題がつけられている。外国映画の邦題にありがちななんちゃってタイトル的な気がするが内容的にはそれほどかけ離れてはいないような気もする。もっとも映画の舞台はハンブルクでベルリンじゃないけど…。

ストーリーはこうだ。(ネタバレあり) ハンブルクで地元の有力者が次々と襲われるが、首謀者は大石内蔵助と名乗る謎の男。その男のいでたちは怪傑ゾロのような覆面をして鉢巻には漢字で「大石」と書いてある。そして犯行現場には近松、木村、寺坂などの謎の文字が残されている。

それらの謎は忠臣蔵の四十七士のメンバーの名前だという事があかされる。その謎にたどり着いたのは新聞記者のクリスチアーネだったのだが、彼女は大石にもうこれ以上嗅ぎまわるなと脅される。

しかしクリスチアーネはついに大石の正体に辿り着き彼の本当の目的を知る。彼は大石内蔵助の末裔に侍魂を教えられて育てられた。今はハンブルクで資産家となっているクラールと友人たちが日本に居る時に家宝の「村正」を奪ったことを知り…。そろそろ頭が痛くなってきた。最後にはちゃんとニンジャもでてくる。

なんか言いながらこれはこれで結構楽しめた。タランティーノ監督の「キル・ビル」が流行ったのはずっとあとの2003年位なのだけれど、この作品はそれ以前に作られた奇想天外なキル・ビル的日本趣味の映画として貴重なものかもしれない。

元来ドイツはこの手の映画は得意なのだ。あまり知られていないけれどいわゆる「マカロニ・ウエスタン」同様1960年代のドイツのザワークラウト・ウェスタン(Sauerkraut Westerns)」はドイツで大人気だった。

一時代前の欧米人の日本観が見られて楽しいが、日本人はずっとそれに辟易していたかもしれない。そういう意味では時代考証などで妥協を許さない態度を貫き通して「将軍」でエミー賞を手にした真田広之の功績は素晴らしいと思う。

[Credit]

Year:1986

Director:Hans-Christoph Blumenberg

Writers:Hans-Christoph Blumenberg,Frederick Spindale,Carola Stern

Stars:

Cornelia Froboess

Hans Peter Hallwachs

Wojciech Pszoniak

*下記のYouTubeで観られるのでご関心のある方はどうぞ…

https://www.youtube.com/watch?v=PT77OPy-pZ8

~17~

ベルリン忠臣蔵

Der Sommer des Samurai

12月14日は忠臣蔵で有名な四十七士の赤穂浪士吉良邸討ち入りの日なのだけれど、母校の中学が吉良邸の近くだったこともあって関心もあり討ち入りの映画などはよく見たが、実はドイツの映画に「ベルリン忠臣蔵」という摩訶不思議な映画がある。

原題は"Der Sommer des Samurai(侍たちの夏)"なのだけれど「ベルリン忠臣蔵」という邦題がつけられている。外国映画の邦題にありがちななんちゃってタイトル的な気がするが内容的にはそれほどかけ離れてはいないような気もする。もっとも映画の舞台はハンブルクでベルリンじゃないけど…。

ストーリーはこうだ。(ネタバレあり) ハンブルクで地元の有力者が次々と襲われるが、首謀者は大石内蔵助と名乗る謎の男。その男のいでたちは怪傑ゾロのような覆面をして鉢巻には漢字で「大石」と書いてある。そして犯行現場には近松、木村、寺坂などの謎の文字が残されている。

それらの謎は忠臣蔵の四十七士のメンバーの名前だという事があかされる。その謎にたどり着いたのは新聞記者のクリスチアーネだったのだが、彼女は大石にもうこれ以上嗅ぎまわるなと脅される。

しかしクリスチアーネはついに大石の正体に辿り着き彼の本当の目的を知る。彼は大石内蔵助の末裔に侍魂を教えられて育てられた。今はハンブルクで資産家となっているクラールと友人たちが日本に居る時に家宝の「村正」を奪ったことを知り…。そろそろ頭が痛くなってきた。最後にはちゃんとニンジャもでてくる。

なんか言いながらこれはこれで結構楽しめた。タランティーノ監督の「キル・ビル」が流行ったのはずっとあとの2003年位なのだけれど、この作品はそれ以前に作られた奇想天外なキル・ビル的日本趣味の映画として貴重なものかもしれない。

元来ドイツはこの手の映画は得意なのだ。あまり知られていないけれどいわゆる「マカロニ・ウエスタン」同様1960年代のドイツのザワークラウト・ウェスタン(Sauerkraut Westerns)」はドイツで大人気だった。

一時代前の欧米人の日本観が見られて楽しいが、日本人はずっとそれに辟易していたかもしれない。そういう意味では時代考証などで妥協を許さない態度を貫き通して「将軍」でエミー賞を手にした真田広之の功績は素晴らしいと思う。

[Credit]

Year:1986

Director:Hans-Christoph Blumenberg

Writers:Hans-Christoph Blumenberg,Frederick Spindale,Carola Stern

Stars:

Cornelia Froboess

Hans Peter Hallwachs

Wojciech Pszoniak

*下記のYouTubeで観られるのでご関心のある方はどうぞ…

https://www.youtube.com/watch?v=PT77OPy-pZ8

(Dec.2024)

gillman*s Museum 田中一村展

Museum of the Month...

東京都美術館

2010年に千葉市美術館で行われた「田中一村展」を見逃した悔しさが忘れられなくて2020年に奄美大島の田中一村記念美術館に行った時のことは今でも良い想い出になっているが、彼の千葉時代の作品も含めてもっと全体を見てみたいという気持ちはさらに強くなってきたのでまたどこかで回顧展をやってくれないかと願っていた。

今回上野の東京都美術館での「田中一村展」を見て待った甲斐があったなぁ、と。今回の展覧会は千葉時代も含めて、また最近の新発見の作品まで展示されていてよくもまぁこれだけ集めたものだと、キュレーターの努力に頭が下がる。

彼の奄美時代の作品群はある程度奄美の記念美術館で目にしていたが、それ以前の作品はあまり観ていなかったし、正直言って一村は奄美時代に限るなぁと思い込んでいたのも確か。しかし今回の展示作品を見て生涯の画業を通じて一村の力量というものに驚きもし、感動もした。益々一村の作品が好きになったけれど、生前はさして見向きもされなかった彼の展覧会にこれだけの行列ができるということに、一瞬ゴッホの生涯が頭を過った。

蘭竹図/富貴図衝立(1929)

会場でも一際めだつ鮮やかな色彩の屏風。片面は墨絵の蘭竹図でもう片面は鮮やかな色彩で緻密に描かれた牡丹。画面には優雅に舞う蝶も描かれて題名のとおりいかにも富貴という豪華なつくりである。

椿図屏風(1931)

2013年に新たに発見された作品で、ある意味では一村の空白期間を埋める重要な作品である。20歳代半ばに描かれた作品とは思えないほど練達した画力と新鮮なエネルギーも感じる。同じつくりの金屏風が無地のまま遺されており、一村はここに何を描こうとしたのか想像が膨らむ。

岩上の磯鵯(1959)

大胆な構図である。画面の大半を占める黒々とした断崖の上にちょこんと磯鵯(イソヒヨドリ)がとまっている。発見されたのは比較的近年らしいが、奄美時代の初期の作品と思われ、縦長の画面に奄美の自然をダイナミックに描写する独特の構図もこの頃から定着し出したようだ。

枇榔樹の森(1973)

枇榔樹の葉が殆ど墨の濃淡だけで描かれておりそれだけでも奄美の光と湿潤な空気を感じ取ることができる。目を凝らすとアサギマダラチョウや僅かに色を載せられた草花がこの世界の神秘さを物語っている。今回の展覧会でも一番記憶に焼き付いた作品だった。

アダンの海辺(1969)

あまりにも有名となった彼の代表作と言われるものの一つ。彼自身も自分の代表作たり得ると自負していたようで「閻魔大王への土産物だ」と書簡に記しているようだ。陽の光を受けた熟したアダンの実は奄美のシンボルであり今日でも島のあちこちで見られる風景なのだが、一村はこれを見たものが生涯忘れられないような島のアイコンに昇華させたと思う。

[図録]

269頁、3500円。展覧会の図録もとうとう3000円をオーバーするのが珍しくはなくなった時代に入った。今までは図録は画集を買うよりは割安だし、実物を観た記憶を補強できるのでできるだけ買うようにはしていたけど、こう高額になるとこれからは吟味して買う必要がありそうだ。

好きな作家なので田中一村の画集は何冊か持っているが、今回の図録は、①展示点数の多さから他の画集を買わなくてもこれ一冊で彼の画業のかなりをカバーできる、②今までの画集には載っていない近年発見された作品も載っている、などの点で買う価値はあるかなと思った。

東京都美術館

田中一村展

(2024.09.19~12.01)

2010年に千葉市美術館で行われた「田中一村展」を見逃した悔しさが忘れられなくて2020年に奄美大島の田中一村記念美術館に行った時のことは今でも良い想い出になっているが、彼の千葉時代の作品も含めてもっと全体を見てみたいという気持ちはさらに強くなってきたのでまたどこかで回顧展をやってくれないかと願っていた。

今回上野の東京都美術館での「田中一村展」を見て待った甲斐があったなぁ、と。今回の展覧会は千葉時代も含めて、また最近の新発見の作品まで展示されていてよくもまぁこれだけ集めたものだと、キュレーターの努力に頭が下がる。

彼の奄美時代の作品群はある程度奄美の記念美術館で目にしていたが、それ以前の作品はあまり観ていなかったし、正直言って一村は奄美時代に限るなぁと思い込んでいたのも確か。しかし今回の展示作品を見て生涯の画業を通じて一村の力量というものに驚きもし、感動もした。益々一村の作品が好きになったけれど、生前はさして見向きもされなかった彼の展覧会にこれだけの行列ができるということに、一瞬ゴッホの生涯が頭を過った。

田中一村展

My Best 5

蘭竹図/富貴図衝立(1929)

会場でも一際めだつ鮮やかな色彩の屏風。片面は墨絵の蘭竹図でもう片面は鮮やかな色彩で緻密に描かれた牡丹。画面には優雅に舞う蝶も描かれて題名のとおりいかにも富貴という豪華なつくりである。

椿図屏風(1931)

2013年に新たに発見された作品で、ある意味では一村の空白期間を埋める重要な作品である。20歳代半ばに描かれた作品とは思えないほど練達した画力と新鮮なエネルギーも感じる。同じつくりの金屏風が無地のまま遺されており、一村はここに何を描こうとしたのか想像が膨らむ。

岩上の磯鵯(1959)

大胆な構図である。画面の大半を占める黒々とした断崖の上にちょこんと磯鵯(イソヒヨドリ)がとまっている。発見されたのは比較的近年らしいが、奄美時代の初期の作品と思われ、縦長の画面に奄美の自然をダイナミックに描写する独特の構図もこの頃から定着し出したようだ。

枇榔樹の森(1973)

枇榔樹の葉が殆ど墨の濃淡だけで描かれておりそれだけでも奄美の光と湿潤な空気を感じ取ることができる。目を凝らすとアサギマダラチョウや僅かに色を載せられた草花がこの世界の神秘さを物語っている。今回の展覧会でも一番記憶に焼き付いた作品だった。

アダンの海辺(1969)

あまりにも有名となった彼の代表作と言われるものの一つ。彼自身も自分の代表作たり得ると自負していたようで「閻魔大王への土産物だ」と書簡に記しているようだ。陽の光を受けた熟したアダンの実は奄美のシンボルであり今日でも島のあちこちで見られる風景なのだが、一村はこれを見たものが生涯忘れられないような島のアイコンに昇華させたと思う。

[図録]

269頁、3500円。展覧会の図録もとうとう3000円をオーバーするのが珍しくはなくなった時代に入った。今までは図録は画集を買うよりは割安だし、実物を観た記憶を補強できるのでできるだけ買うようにはしていたけど、こう高額になるとこれからは吟味して買う必要がありそうだ。

好きな作家なので田中一村の画集は何冊か持っているが、今回の図録は、①展示点数の多さから他の画集を買わなくてもこれ一冊で彼の画業のかなりをカバーできる、②今までの画集には載っていない近年発見された作品も載っている、などの点で買う価値はあるかなと思った。

(Nov.2024)

gillman*s Museum 田中一村記念美術館

My Museum...あの時の展覧会

奄美大島

田中一村記念美術館

常設展(2020)

田中一村の絵に興味を持ったのはそんなに昔の事ではなかった。2010年に千葉市美術館で彼の大規模な回顧展が開かれた際観に行きたかったのだけど叶わなかった。結局彼の作品の現物を初めて見たのは2018年に岡田美術館で一村展が開かれた時なのだが、その時は彼の代表作ともいえる「アダンの海辺」や「白花と赤翡翠」等を観ることができた。しかしその展覧会は一村本人の展示作品数はずいぶん少なかったので、いずれは奄美の田中一村記念美術館に行きたいと思っていた。

昨年、奄美大島に一週間の予定で友人と行くことになり念願の美術館を訪れることができた。美術館は島の一番北部に位置する空港の近くにある鹿児島県奄美パークの中にあり名前の通り田中一村の作品だけを所蔵展示している。

展示室は彼の東京時代・千葉時代・奄美時代など4つの部屋に分かれており最後の四番目に主に奄美時代の作品が展示されているが、順次見てゆくとやっぱり奄美との出会いが彼の作風や主題を大きく変えて才能を花開かせていったことが分かる。

常設展示は3か月づつ年四回入れ替え展示されているらしいのだけれど、そう何度も来られるところではないので奄美時代の作品をもう少し展示して欲しいなぁという感じはした。とはいえ展示されている奄美時代の作品はどれも力作でぼくが行ったときには、下の7点が展示されていた。

①パパイヤとゴムの木

②アダンと小舟

③奄美の海に蘇鉄とアダン

④初夏の海に赤翡翠

⑤不喰芋と蘇鉄

⑥榕樹に虎みみづく

⑦蘇残照図

(2020年3月17日まで)

田中一村美術館の

奄美の海に蘇鉄とアダン/1961年

奄美に本格定住する前に奄美を描いた作品で横長の画面いっぱいに蘇鉄の花とアダンの実が大きく描かれている。蘇鉄の花は以前石垣島で見たことがあるのだけど、独特の存在感があり香りも強い。その実は毒があるが島民は解毒して食料にするなど奄美、琉球のソウル・プランツだ。

色彩は奄美に本格的に移住してからの作品のように強烈ではなくデザイン性も高い。この作品は奄美の象徴的なファクターを千葉の人たちに見せる意味もあったのかもしれない。他の奄美時代の作品とはまた違った魅力を持っていると思う。

初夏の海に赤翡翠/1962年

一村の代表作の一つだと思う。画面いっぱいに奄美の植物であるビロウやアカミズキ、ハマユウなどに囲まれた画面の中央に舞台のような三角形のスリットが生じそこにアカショウビンがスーッと飛んできてとまっている。

一村がよくやったように繁みをかき分けて海辺にたどり着いた辺りでふっと出くわしそうな一瞬。南国のパラダイスのような光景。しかし、実際には繁みの中の足元には常にハブが潜んでいる危険がある。現地の人でもためらうような繁みに一村はいつも裸足にぞうり姿で平気で入っていったという。

不喰芋と蘇鉄/1973年

最晩年の方の作品だが一見するとルソーの作品のように見えたりもする。不喰芋(くわずいも)は島で最もポピュラーな植物でいたるところで見られる。中央に力強くその不喰芋が描かれ、そして画面の左右には蘇鉄の雄花と雌花が描かれておりそれは生命のサイクルを示しているようにも思える。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」と同じように画面の向こうには立神(たちがみ)と呼ばれる沖合の大きな岩が描かれている。それはこの島にやってくる神の道しるべと言われて島民の信仰の対象にもなっている。一村は最後に南の島の神秘的な生命のサイクルについて描きたかったのかもしれない。

白い花/1947年

これは奄美での作品ではなくかなり初期の作品なのだが、美術館の展示の中でひときわ目を引いていた。形態は二曲一隻の屏風の形をとっている。内地の展覧会青龍社展で入選している。竹林の前に繁茂し咲き乱れるヤマボウシの枝ぶりの配置も絶妙で白い花と緑葉に覆われた画面全体に若い一村のみずみずしい感性が溢れている。この年彼は号を田中米邨から柳一村に替えている。

いまだに2010年に千葉市美術館で行われた田中一村展「田中一村 新たなる全貌」を観そこなってしまったのが悔やまれる。当分彼の大規模な回顧展はないだろうけど、没後30年にあたる2027年あたりがねらい目かもしれない…が、それまでこちらの寿命の方が持つかが問題だが。

奄美大島

田中一村記念美術館

常設展(2020)

田中一村の絵に興味を持ったのはそんなに昔の事ではなかった。2010年に千葉市美術館で彼の大規模な回顧展が開かれた際観に行きたかったのだけど叶わなかった。結局彼の作品の現物を初めて見たのは2018年に岡田美術館で一村展が開かれた時なのだが、その時は彼の代表作ともいえる「アダンの海辺」や「白花と赤翡翠」等を観ることができた。しかしその展覧会は一村本人の展示作品数はずいぶん少なかったので、いずれは奄美の田中一村記念美術館に行きたいと思っていた。

昨年、奄美大島に一週間の予定で友人と行くことになり念願の美術館を訪れることができた。美術館は島の一番北部に位置する空港の近くにある鹿児島県奄美パークの中にあり名前の通り田中一村の作品だけを所蔵展示している。

展示室は彼の東京時代・千葉時代・奄美時代など4つの部屋に分かれており最後の四番目に主に奄美時代の作品が展示されているが、順次見てゆくとやっぱり奄美との出会いが彼の作風や主題を大きく変えて才能を花開かせていったことが分かる。

常設展示は3か月づつ年四回入れ替え展示されているらしいのだけれど、そう何度も来られるところではないので奄美時代の作品をもう少し展示して欲しいなぁという感じはした。とはいえ展示されている奄美時代の作品はどれも力作でぼくが行ったときには、下の7点が展示されていた。

①パパイヤとゴムの木

②アダンと小舟

③奄美の海に蘇鉄とアダン

④初夏の海に赤翡翠

⑤不喰芋と蘇鉄

⑥榕樹に虎みみづく

⑦蘇残照図

(2020年3月17日まで)

田中一村美術館の

[奄美作品My Favorite 3+1]

奄美の海に蘇鉄とアダン/1961年

奄美に本格定住する前に奄美を描いた作品で横長の画面いっぱいに蘇鉄の花とアダンの実が大きく描かれている。蘇鉄の花は以前石垣島で見たことがあるのだけど、独特の存在感があり香りも強い。その実は毒があるが島民は解毒して食料にするなど奄美、琉球のソウル・プランツだ。

色彩は奄美に本格的に移住してからの作品のように強烈ではなくデザイン性も高い。この作品は奄美の象徴的なファクターを千葉の人たちに見せる意味もあったのかもしれない。他の奄美時代の作品とはまた違った魅力を持っていると思う。

初夏の海に赤翡翠/1962年

一村の代表作の一つだと思う。画面いっぱいに奄美の植物であるビロウやアカミズキ、ハマユウなどに囲まれた画面の中央に舞台のような三角形のスリットが生じそこにアカショウビンがスーッと飛んできてとまっている。

一村がよくやったように繁みをかき分けて海辺にたどり着いた辺りでふっと出くわしそうな一瞬。南国のパラダイスのような光景。しかし、実際には繁みの中の足元には常にハブが潜んでいる危険がある。現地の人でもためらうような繁みに一村はいつも裸足にぞうり姿で平気で入っていったという。

不喰芋と蘇鉄/1973年

最晩年の方の作品だが一見するとルソーの作品のように見えたりもする。不喰芋(くわずいも)は島で最もポピュラーな植物でいたるところで見られる。中央に力強くその不喰芋が描かれ、そして画面の左右には蘇鉄の雄花と雌花が描かれておりそれは生命のサイクルを示しているようにも思える。

「奄美の海に蘇鉄とアダン」と同じように画面の向こうには立神(たちがみ)と呼ばれる沖合の大きな岩が描かれている。それはこの島にやってくる神の道しるべと言われて島民の信仰の対象にもなっている。一村は最後に南の島の神秘的な生命のサイクルについて描きたかったのかもしれない。

白い花/1947年

これは奄美での作品ではなくかなり初期の作品なのだが、美術館の展示の中でひときわ目を引いていた。形態は二曲一隻の屏風の形をとっている。内地の展覧会青龍社展で入選している。竹林の前に繁茂し咲き乱れるヤマボウシの枝ぶりの配置も絶妙で白い花と緑葉に覆われた画面全体に若い一村のみずみずしい感性が溢れている。この年彼は号を田中米邨から柳一村に替えている。

いまだに2010年に千葉市美術館で行われた田中一村展「田中一村 新たなる全貌」を観そこなってしまったのが悔やまれる。当分彼の大規模な回顧展はないだろうけど、没後30年にあたる2027年あたりがねらい目かもしれない…が、それまでこちらの寿命の方が持つかが問題だが。

(Sept.2020)

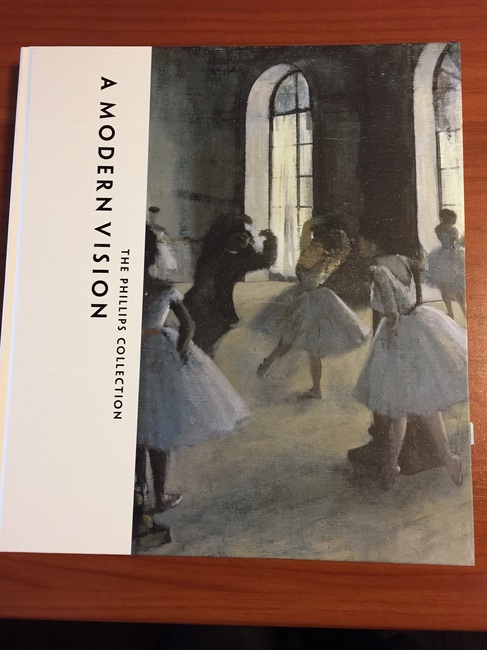

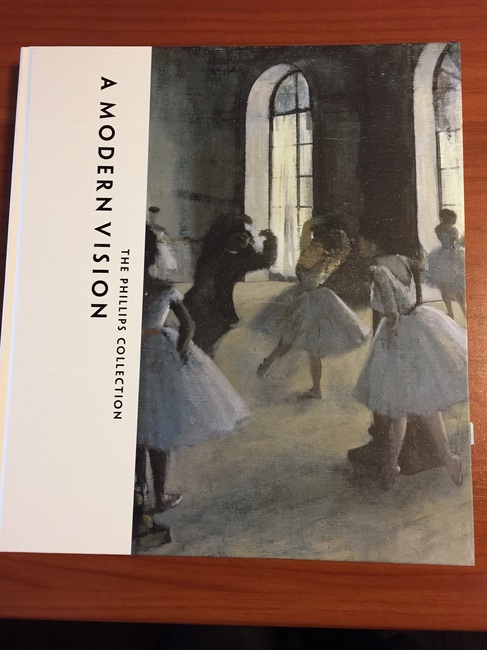

Museum of hte Month Neue Pinakothek

Museum of the Month..

ミュンヘン

ピナコテーク(Pinakothek)とはドイツ語で絵画館のことだけれど、ミュンヘンにはルネサンス等古典的な絵画を展示するアルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek)と印象派など近代絵画を展示するノイエ・ピナコテーク(Neue Pinakothek)、それに現代美術を展示するピナコテーク・デア・モデルネ(Pinakothek der Moderne)の三種類の絵画館がある。

その内のノイエ・ピナコテークは残念ながら改修工事のため実に2029年まで長期間閉鎖されている。優れた収蔵作品を持つ美術館だけに残念なのだが、現在その一部だけアルテビナコテークのスペースを借りて常設展示されておりそれは観ることができる。本当に残念なのだが、そのかわり展示されているのは点数は多くはないが選りすぐりの名画ばかりという事も言える。そこに展示されている作品だけでも日本に持ってくれば立派に一つの展覧会が開けるのではないかな。

ノイエ・ピナコテーク

My Best 5+1

舟の中のアトリエで制作中のモネ(1874)

エドゥアール・マネ

マネは1871年から78年ごろまでパリっ子達が休暇を過ごすことが多いパリ北西の村アルジャントゥイユに住んでおりここで多くの作品を残している。この頃マネは小型のボートをアトリエとして使い、風景画やこのアトリエボート自体も描いている。

この絵には妻のカミーユが描かれているが彼女はこの二年後結核にかかり、さらに79年にはガンで亡くなっている。この絵はマネの幸せの残像のようにも思える。

織工(1884)

フィンセント・ファン・ゴッホ

1883年ゴッホはハーグから仕事の関係で父親が移り住んでいたニューネンの実家に戻りそこに二年ほど滞在する。そこでゴッホは近所の織工たちの家を訪れ織工たちや織機の絵を多く描いている。

この絵に描かれているのは男性の織工だが、2021年に東京都美術館で開かれた「ゴッホ展」では殆ど同じ構図で女性の織工が描かれているクレラーミュラー美術館所蔵の作品が展示されていたと思う。

この時代のゴッホは印象派ではなくバルビゾンン派の影響を強く受けており、この絵でも窓の外にはミレー風の風景が広がっているのが認めれられる。英語名での作品名はWeber in front of an open window with view the Tower of Nuenenとなっている。

耕作(1888)

ジョヴァンニ・セガンティーニ

セガンティーニの絵には筆触分割特有の濁りのない色の世界が広がっている。特にアルプスを題材にした彼の絵からは澄み切って清浄でちょっとひんやりとした空気が伝わってくる。

ぼくはセガンティーニの絵が大好きで西洋美術館の常設展に展示されている彼の作品「羊の剪毛 The Sheepshearing(1884)」の前に立つといつも暫くの間みとれてしまう。ピナコテークではあまり見ている人はいなかったが、ぼくはこの絵にくぎ付けになってしばらく離れられなかった。大きさも116x227cmと見ごたえのある大作だ。

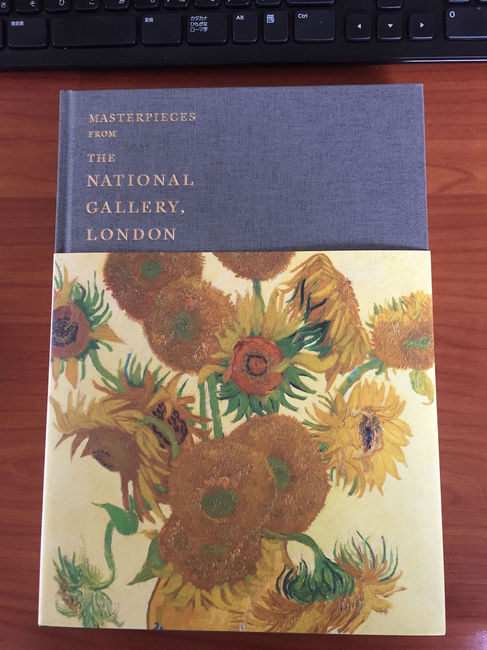

ひまわり(1888)

フィンセント・ファン・ゴッホ

ノイエピナコテークの看板作品の一つだったゴッホの「ひまわり」も展示されていた。ゴッホは7点のひまわりを描いているが、実際に目の前のひまわりを見ながら描いたのは3点で、一点は個人臓で二点目は日本にあったが空襲で焼失、そして3点目がこのピナコテークにあるひまわりということで、三点の内現在ぼくらが実際に見られるのはこの一点のみということになる。

現在SOMPO美術館やロンドンのナショナルギャラリーなどにあるゴッホのひまわりは主にノイエピナコテークにあるこのひまわりの絵を見ながらゴッホ自身が制作したものとみられる。

マルガレーテ・ストンボロー・ヴィトゲンシュタインの肖像(1905)

グスタフ・クリムト

クリムトは映画化もされた「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」をはじめとしてウィーン社交界の女性の肖像画を多く描いているがこの肖像画もそういった一連の肖像画の一つだ。

彼女はウィーンの大富豪ヴィトゲンシュタイン家の娘で弟には哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがいる。この肖像画は有名な「エミール・フレーゲの肖像(1902)」同様クリムトが女性の肖像画に好んで使う縦長の画面に様式化された表現で描かれている。

苦悩(1912)

エゴン・シーレ

エゴン・シーレを観るなら本命はウィーンのレオポルド美術館なのだけれど、ここで彼の作品にお目にかかるとは思っていなかったので嬉しい誤算。この絵の描かれた1912年といえばシーレが14歳の少女を自宅に泊めたことで警察に逮捕されるという事件が起きた年だが、それ以外にも自宅の庭で女性を裸にして絵を描くなど村の住人といざこざが絶えなかった時期だ。

英語の題名はAgony (The Death Struggle)「苦悩、死のもがき」となっており画面には死者を看取る僧らしき人物が描かれており第一次世界大戦の足音が迫っていた時代も感じさせる。

ミュンヘン

ノイエピナコテーク

ピナコテーク(Pinakothek)とはドイツ語で絵画館のことだけれど、ミュンヘンにはルネサンス等古典的な絵画を展示するアルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek)と印象派など近代絵画を展示するノイエ・ピナコテーク(Neue Pinakothek)、それに現代美術を展示するピナコテーク・デア・モデルネ(Pinakothek der Moderne)の三種類の絵画館がある。

その内のノイエ・ピナコテークは残念ながら改修工事のため実に2029年まで長期間閉鎖されている。優れた収蔵作品を持つ美術館だけに残念なのだが、現在その一部だけアルテビナコテークのスペースを借りて常設展示されておりそれは観ることができる。本当に残念なのだが、そのかわり展示されているのは点数は多くはないが選りすぐりの名画ばかりという事も言える。そこに展示されている作品だけでも日本に持ってくれば立派に一つの展覧会が開けるのではないかな。

ノイエ・ピナコテーク

My Best 5+1

舟の中のアトリエで制作中のモネ(1874)

エドゥアール・マネ

マネは1871年から78年ごろまでパリっ子達が休暇を過ごすことが多いパリ北西の村アルジャントゥイユに住んでおりここで多くの作品を残している。この頃マネは小型のボートをアトリエとして使い、風景画やこのアトリエボート自体も描いている。

この絵には妻のカミーユが描かれているが彼女はこの二年後結核にかかり、さらに79年にはガンで亡くなっている。この絵はマネの幸せの残像のようにも思える。

織工(1884)

フィンセント・ファン・ゴッホ

1883年ゴッホはハーグから仕事の関係で父親が移り住んでいたニューネンの実家に戻りそこに二年ほど滞在する。そこでゴッホは近所の織工たちの家を訪れ織工たちや織機の絵を多く描いている。

この絵に描かれているのは男性の織工だが、2021年に東京都美術館で開かれた「ゴッホ展」では殆ど同じ構図で女性の織工が描かれているクレラーミュラー美術館所蔵の作品が展示されていたと思う。

この時代のゴッホは印象派ではなくバルビゾンン派の影響を強く受けており、この絵でも窓の外にはミレー風の風景が広がっているのが認めれられる。英語名での作品名はWeber in front of an open window with view the Tower of Nuenenとなっている。

耕作(1888)

ジョヴァンニ・セガンティーニ

セガンティーニの絵には筆触分割特有の濁りのない色の世界が広がっている。特にアルプスを題材にした彼の絵からは澄み切って清浄でちょっとひんやりとした空気が伝わってくる。

ぼくはセガンティーニの絵が大好きで西洋美術館の常設展に展示されている彼の作品「羊の剪毛 The Sheepshearing(1884)」の前に立つといつも暫くの間みとれてしまう。ピナコテークではあまり見ている人はいなかったが、ぼくはこの絵にくぎ付けになってしばらく離れられなかった。大きさも116x227cmと見ごたえのある大作だ。

ひまわり(1888)

フィンセント・ファン・ゴッホ

ノイエピナコテークの看板作品の一つだったゴッホの「ひまわり」も展示されていた。ゴッホは7点のひまわりを描いているが、実際に目の前のひまわりを見ながら描いたのは3点で、一点は個人臓で二点目は日本にあったが空襲で焼失、そして3点目がこのピナコテークにあるひまわりということで、三点の内現在ぼくらが実際に見られるのはこの一点のみということになる。

現在SOMPO美術館やロンドンのナショナルギャラリーなどにあるゴッホのひまわりは主にノイエピナコテークにあるこのひまわりの絵を見ながらゴッホ自身が制作したものとみられる。

マルガレーテ・ストンボロー・ヴィトゲンシュタインの肖像(1905)

グスタフ・クリムト

クリムトは映画化もされた「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」をはじめとしてウィーン社交界の女性の肖像画を多く描いているがこの肖像画もそういった一連の肖像画の一つだ。

彼女はウィーンの大富豪ヴィトゲンシュタイン家の娘で弟には哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがいる。この肖像画は有名な「エミール・フレーゲの肖像(1902)」同様クリムトが女性の肖像画に好んで使う縦長の画面に様式化された表現で描かれている。

苦悩(1912)

エゴン・シーレ

エゴン・シーレを観るなら本命はウィーンのレオポルド美術館なのだけれど、ここで彼の作品にお目にかかるとは思っていなかったので嬉しい誤算。この絵の描かれた1912年といえばシーレが14歳の少女を自宅に泊めたことで警察に逮捕されるという事件が起きた年だが、それ以外にも自宅の庭で女性を裸にして絵を描くなど村の住人といざこざが絶えなかった時期だ。

英語の題名はAgony (The Death Struggle)「苦悩、死のもがき」となっており画面には死者を看取る僧らしき人物が描かれており第一次世界大戦の足音が迫っていた時代も感じさせる。

(Nov.2024)

Museum of hte Month Alte Pinakothek

Museum of the Month...

ミュンヘン

ミュンヘンにはウィーンと同じように音楽と酒とそして美術館の楽しみが待っている。その中でもこのアルテピナコテークはウィーンの美術史美術館と同様の質の高い作品を所蔵している事でも知られている。

ウィーンがハプスブルグ家の収蔵品であるのに対しこちらミュンヘンはヴィッテルスバッハ家の収蔵品とどちらもかつて栄華を誇った貴族のコレクションだということも共通している。美術館の建物はウィーンの場合はネオ・ルネサンス様式の建物自体が素晴らしく、特に中の大理石に囲まれたカフェはぼくの大好きなスペースだ。

そこへいくとアルテピナコテークの建物はシンプルで機能的だが派手さはない。実は建物が建てられたのはウィーンが1881年なのに対しミュンヘンは1836年とこちらの方が古い。それなのにウィーンの方が歴史がありそうなのはウィーンの他の主要な建築物同様にこの美術館もいわゆるネオ・クラシック様式で建てられているからで、そこら辺は街造りの点でウィーンの戦略勝ちというところかもしれない。

アルテピナコテークの収蔵作品の中ではデューラーやクラナハ、アルトドルファーなどのドイツの画家の作品が充実しているが、他にもルーベンスのコレクションも凄いし、世界に数少ないダヴィンチの作品もある。とてもワクワクする美術館であることは確かだ。

アルテビナコテークの

自画像(1500)

A.デューラー

デューラー28歳の時に描いた自画像。当時の自画像は普通少し斜めを向いた格好のものが多いらしいのだが、この絵は真っすぐに見るものを見据えている。

見方によってはキリスト像とも見えるが若きデューラーの中にはそういう意識もあったのではないか。ここには他にも「四人の使途」を始め数点のデューラーの宗教画が収められている。

キリストの哀悼(1490)

S.ボッティチェリ

もとはフィレンツェのパオリーノ修道院にあったものを19世紀に当時のルートヴィッヒ皇太子が購入したとされる。キリストをめぐる人々が哀しみを表す荘厳な群像として描かれており彼の作品「春」等とはかなり異なった傾向がある。色彩は実に鮮やかで15世紀には描かれたとは思えないほどで図録や印刷物で観た印象とはかなり違っていた。

レーゲンスブルク近郊のヴェルト城を望むドナウ風景(1529)

A.アルトドルファー

アルトドルファーの描く大スペクタクル戦争画。画題はアレクサンダー大王のイッソスでのペルシャ軍撃退でかなり精緻な地勢図にもなっている。この絵の中には2000人以上の人間が描かれており仔細に観るとアレクサンダー大王や逃げてゆくダレイオス王の姿も認められる。

撮影が許される場合は好きな絵はできるだけデジタルカメラで撮っておくことが多いが、図録ではできない後で拡大してみるということができるのはありがたい。(添付した写真はアップする際に縮小されているのであまり拡大は出来ませんが)

カーネーションの聖母(1473)

L.ダヴィンチ

ダヴィンチは残されている作品自体が少ないのでこれも貴重な作品。聖母マリアが手に赤いカーネーションを持っているのでこう呼ばれている。

ダヴィンチ20歳代の初期の作品。赤いカーネーションはキリストの受難を示している。聖母の胸元のブローチはルーブルならびにロンドンのナショナルギャラリーにある彼の「岩窟の聖母」のものと共通しているとされている。

カニジャーニ家の聖家族(1505)

ラファエロ

聖母子に加えて、聖ヨゼフ、聖アンナそして幼い洗礼者ヨハネが三角構図の安定した画面に収められている。画面上部の天使は18世紀に塗りつぶされてしまったが、20世紀の修復で再び姿を現した。当館にはラファエロの聖母子像が何点かあって見比べてみるとダヴィンチの端正さに対してラファエロの聖母子像の温かさが際立って見える。

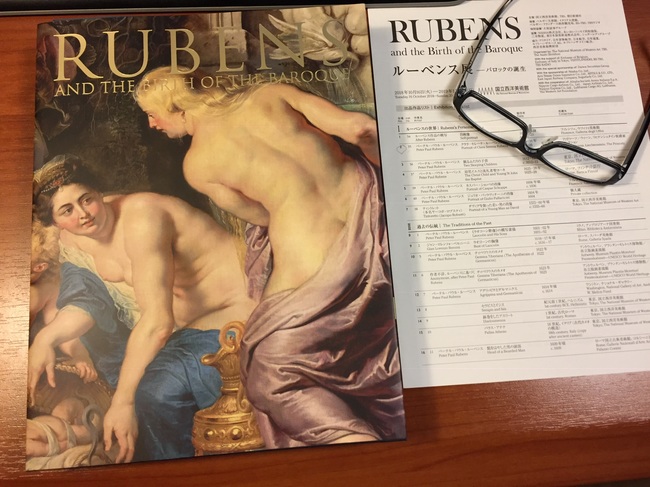

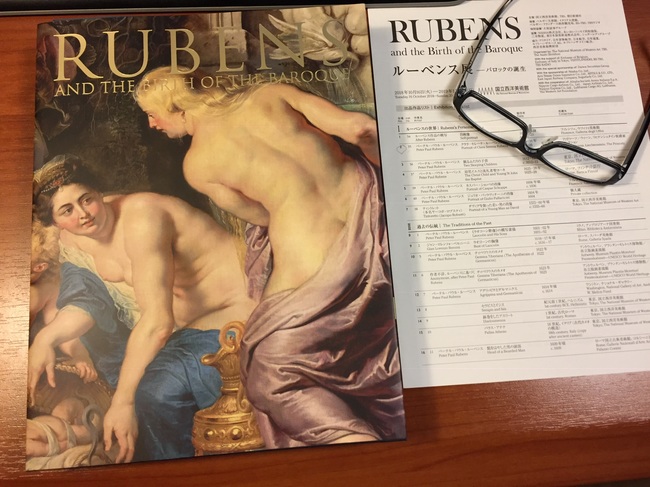

レウキッポスの娘たちの略奪(1618)

P.ルーベンス

当館は売りの一つにルーベンスコレクションがある。大画面に展開されるバロックの色鮮やかなスペクタクルは観ていて圧巻である。ほぼ正方形の画面に男女四人の姿がダイナミックに描かれており、女性が裸であることからこれが神話の一場面であることがわかる。

.JPG)

ミュンヘン

アルテピナコテーク

ミュンヘンにはウィーンと同じように音楽と酒とそして美術館の楽しみが待っている。その中でもこのアルテピナコテークはウィーンの美術史美術館と同様の質の高い作品を所蔵している事でも知られている。

ウィーンがハプスブルグ家の収蔵品であるのに対しこちらミュンヘンはヴィッテルスバッハ家の収蔵品とどちらもかつて栄華を誇った貴族のコレクションだということも共通している。美術館の建物はウィーンの場合はネオ・ルネサンス様式の建物自体が素晴らしく、特に中の大理石に囲まれたカフェはぼくの大好きなスペースだ。

そこへいくとアルテピナコテークの建物はシンプルで機能的だが派手さはない。実は建物が建てられたのはウィーンが1881年なのに対しミュンヘンは1836年とこちらの方が古い。それなのにウィーンの方が歴史がありそうなのはウィーンの他の主要な建築物同様にこの美術館もいわゆるネオ・クラシック様式で建てられているからで、そこら辺は街造りの点でウィーンの戦略勝ちというところかもしれない。

アルテピナコテークの収蔵作品の中ではデューラーやクラナハ、アルトドルファーなどのドイツの画家の作品が充実しているが、他にもルーベンスのコレクションも凄いし、世界に数少ないダヴィンチの作品もある。とてもワクワクする美術館であることは確かだ。

アルテビナコテークの

My Best 5+1

自画像(1500)

A.デューラー

デューラー28歳の時に描いた自画像。当時の自画像は普通少し斜めを向いた格好のものが多いらしいのだが、この絵は真っすぐに見るものを見据えている。

見方によってはキリスト像とも見えるが若きデューラーの中にはそういう意識もあったのではないか。ここには他にも「四人の使途」を始め数点のデューラーの宗教画が収められている。

キリストの哀悼(1490)

S.ボッティチェリ

もとはフィレンツェのパオリーノ修道院にあったものを19世紀に当時のルートヴィッヒ皇太子が購入したとされる。キリストをめぐる人々が哀しみを表す荘厳な群像として描かれており彼の作品「春」等とはかなり異なった傾向がある。色彩は実に鮮やかで15世紀には描かれたとは思えないほどで図録や印刷物で観た印象とはかなり違っていた。

レーゲンスブルク近郊のヴェルト城を望むドナウ風景(1529)

A.アルトドルファー

アルトドルファーの描く大スペクタクル戦争画。画題はアレクサンダー大王のイッソスでのペルシャ軍撃退でかなり精緻な地勢図にもなっている。この絵の中には2000人以上の人間が描かれており仔細に観るとアレクサンダー大王や逃げてゆくダレイオス王の姿も認められる。

撮影が許される場合は好きな絵はできるだけデジタルカメラで撮っておくことが多いが、図録ではできない後で拡大してみるということができるのはありがたい。(添付した写真はアップする際に縮小されているのであまり拡大は出来ませんが)

カーネーションの聖母(1473)

L.ダヴィンチ

ダヴィンチは残されている作品自体が少ないのでこれも貴重な作品。聖母マリアが手に赤いカーネーションを持っているのでこう呼ばれている。

ダヴィンチ20歳代の初期の作品。赤いカーネーションはキリストの受難を示している。聖母の胸元のブローチはルーブルならびにロンドンのナショナルギャラリーにある彼の「岩窟の聖母」のものと共通しているとされている。

カニジャーニ家の聖家族(1505)

ラファエロ

聖母子に加えて、聖ヨゼフ、聖アンナそして幼い洗礼者ヨハネが三角構図の安定した画面に収められている。画面上部の天使は18世紀に塗りつぶされてしまったが、20世紀の修復で再び姿を現した。当館にはラファエロの聖母子像が何点かあって見比べてみるとダヴィンチの端正さに対してラファエロの聖母子像の温かさが際立って見える。

レウキッポスの娘たちの略奪(1618)

P.ルーベンス

当館は売りの一つにルーベンスコレクションがある。大画面に展開されるバロックの色鮮やかなスペクタクルは観ていて圧巻である。ほぼ正方形の画面に男女四人の姿がダイナミックに描かれており、女性が裸であることからこれが神話の一場面であることがわかる。

(Nov.2024)

gillman*s Memories Lucia Berlin

I remember...

もともと何のきっかけで彼女の小説を読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。

そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。

けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。

彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、現在日本語で読むことのできる彼女の作品は二冊の短編集に収められたものだけ。一冊目は「掃除婦のための手引き書(A Manual for Cleaning Women)」で二冊目が今年リリースされた「すべての月、すべての年(Tode Luna,Toda Ano)」で、もともとは英語では一冊の短編集に収められていたのだけれど、日本ではまだ未知数の作家なので瀬踏みもあってか最初は半分の量で出したのかもしれない。

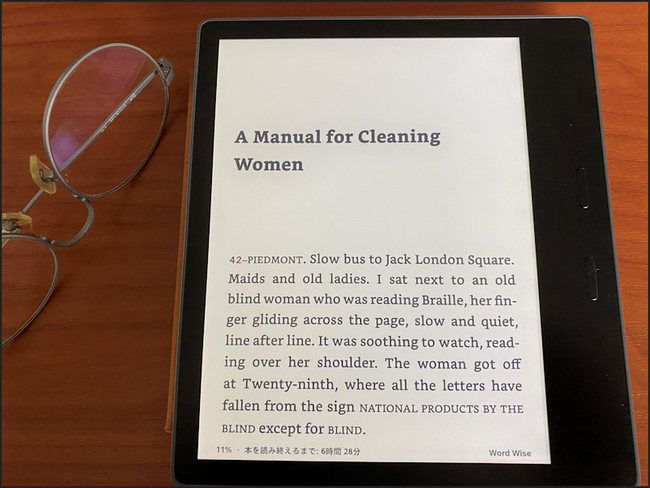

翻訳はどちらも岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。彼女の名訳もあってベルリンの人気に火がついて多くのファンが生まれた。ぼくもあまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)

短編集の内容はどうやら殆どが彼女自身の体験した事実に基づいたところが多いらしい。いわば文学的な自叙伝に近いものだけれど、凡庸なぼくら常識人からするとどれもぶっ飛んだルシア・ワールドが展開される。

例えば「虎に噛まれて」という作品の中では、クリスマスに彼女の身内や大勢の親戚が集まる機会があって、そこにルシアも加わるのだが、先に来ていた従姉妹が迎えに来てくれて、こんな事を言った。

…「はじめに言っとくけど、クリスマスおめでとうってな感じの楽しい雰囲気にはとてもなりそうにないわよ。ジョン叔父が来るのはあさってだって、クリスマスの前の日よ、まったくやんなっちゃう。あんたのママのメアリとうちのママは飲みだしたと思ったらたちまち大ゲンカ。うちの ママはガレージの屋根に上がったっきり降りてこないし、あんたのママ は手首切るし」「ああ、もう」…

普通ならそのどれ一つをとっても人生に暗く影をさし立ち上がれないような出来事が、まるで小石にちょいと躓いた位の軽さで記述されて、尚且つその中になんか苦笑い的な要素まであって凄い。喧嘩した女がガレージの屋根に上って降りてこないなんて、猫じゃないんだから…。何かと言うとすぐに手首を切るママもすごいけど。

この時ルシアには小さな子供が一人いたのだけれど、彫刻家の夫はグッゲンハイムの奨励金が出たと知るや女とイタリアに逃げて住所も知らせず養育費もくれない。その直後にルシアは彼の子を妊娠していることに気づき、しかもその時、彼女はクリスマス休暇をくれないという理由で勤め先を辞めたばかり…。怒涛のように"不幸"が襲って来る。

テンポの良い短い文章の連続。鋭く本質を射抜くような観察眼に基づいた歯に衣着せぬ率直な言葉の直撃弾。それはもちろん彼女自身にも向けられている。読んでいるうちに自分の中で不幸とか幸福とか、常識とか非常識とかのグレード感覚が麻痺してくるような気がするが、不思議と暗澹たる気持ちには襲われない。それどころかその混沌の中からしぶとく「生きる」という言葉が浮かび上がってくるような不思議な気持ちにさせてくれる作品集である。

[電子書籍版](翻訳版と英語版あり)

*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。

*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。

Lucia Berlin

(†2004年11月12日)

もともと何のきっかけで彼女の小説を読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。

そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。

けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。

彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、現在日本語で読むことのできる彼女の作品は二冊の短編集に収められたものだけ。一冊目は「掃除婦のための手引き書(A Manual for Cleaning Women)」で二冊目が今年リリースされた「すべての月、すべての年(Tode Luna,Toda Ano)」で、もともとは英語では一冊の短編集に収められていたのだけれど、日本ではまだ未知数の作家なので瀬踏みもあってか最初は半分の量で出したのかもしれない。

翻訳はどちらも岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。彼女の名訳もあってベルリンの人気に火がついて多くのファンが生まれた。ぼくもあまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)

短編集の内容はどうやら殆どが彼女自身の体験した事実に基づいたところが多いらしい。いわば文学的な自叙伝に近いものだけれど、凡庸なぼくら常識人からするとどれもぶっ飛んだルシア・ワールドが展開される。

例えば「虎に噛まれて」という作品の中では、クリスマスに彼女の身内や大勢の親戚が集まる機会があって、そこにルシアも加わるのだが、先に来ていた従姉妹が迎えに来てくれて、こんな事を言った。

…「はじめに言っとくけど、クリスマスおめでとうってな感じの楽しい雰囲気にはとてもなりそうにないわよ。ジョン叔父が来るのはあさってだって、クリスマスの前の日よ、まったくやんなっちゃう。あんたのママのメアリとうちのママは飲みだしたと思ったらたちまち大ゲンカ。うちの ママはガレージの屋根に上がったっきり降りてこないし、あんたのママ は手首切るし」「ああ、もう」…

普通ならそのどれ一つをとっても人生に暗く影をさし立ち上がれないような出来事が、まるで小石にちょいと躓いた位の軽さで記述されて、尚且つその中になんか苦笑い的な要素まであって凄い。喧嘩した女がガレージの屋根に上って降りてこないなんて、猫じゃないんだから…。何かと言うとすぐに手首を切るママもすごいけど。

この時ルシアには小さな子供が一人いたのだけれど、彫刻家の夫はグッゲンハイムの奨励金が出たと知るや女とイタリアに逃げて住所も知らせず養育費もくれない。その直後にルシアは彼の子を妊娠していることに気づき、しかもその時、彼女はクリスマス休暇をくれないという理由で勤め先を辞めたばかり…。怒涛のように"不幸"が襲って来る。

テンポの良い短い文章の連続。鋭く本質を射抜くような観察眼に基づいた歯に衣着せぬ率直な言葉の直撃弾。それはもちろん彼女自身にも向けられている。読んでいるうちに自分の中で不幸とか幸福とか、常識とか非常識とかのグレード感覚が麻痺してくるような気がするが、不思議と暗澹たる気持ちには襲われない。それどころかその混沌の中からしぶとく「生きる」という言葉が浮かび上がってくるような不思議な気持ちにさせてくれる作品集である。

[電子書籍版](翻訳版と英語版あり)

*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。

*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。

(Nov.2022)

gillman*s Gellery On the Hill シルエットの頃

gillman*s gallery...

At the Park

境界、境目というものは独特の雰囲気を持っている。国の境目とか、季節の境目とか時代の境目とか、少年時代と大人の境目とか…。どこか不安定でそれでいて何かドラマチック。

一日の昼と夜の境目もそんな危うさと妖しさと美しさを持っている。昼の光が力を失いシルエットへと映り込んだ世界。それもまた美しい。

語らい

丘に夕暮れが迫るころ、段々と空気の色が変わりそのうち色の世界から輪郭だけをのこしたシルエットの世界が訪れる。夜という別の世界への入り口。

スカイラインに立つ

微妙な光を受けてシルエットになるのは人影だけじゃない。陽が傾き始めた頃、遠くの山々や街並みのスカイラインがくっきりとシルエットになる時がある。まるで舞台の書き割りの背景のようにドラマチックだ。

未知との遭遇

夕暮れが迫る頃、丘の上で数人の人が空を指さして見上げている。ぼくの方からは声も聞こえないし、見上げても彼らが何を指しているのかわからない。一瞬、映画「未知との遭遇」のワンシーンを思い浮かべた。

ザ・キング・オブ・シルエット

天気の良い日にはこの丘から富士山、筑波山、東京スカイツリーそして遥か彼方に新宿の高層ビル群が見渡せる。その中でも夕焼け空をバックにした富士山のシルエットは圧巻だ。ぼくの子供の頃は東京の至る所から富士山を望むことができたのだけれど、今では貴重な眺めだ。

自動点灯

自分の家の門灯もそうだけど、公園の街灯も薄暗くなると自動的に点く自動点灯になっている。点き始める時間は季節や天候によっても違うけれど、冬の曇天だと四時過ぎにはちらほらと点き始める。人工的な灯点し頃だけれども、頃合いを見計らって街灯がポッ、ポッとあちこちで点き始める光景は好きな瞬間だ。

月はいたかい?

一年を通して公園を散歩していると、林の木々の隙間や雲の間などに月があるのを見つけて、こんな時間にこんな処に…、と思うことがよくある。昼間の月は実に神出鬼没だ。

At the Park

On the Hill

~シルエットの頃~

境界、境目というものは独特の雰囲気を持っている。国の境目とか、季節の境目とか時代の境目とか、少年時代と大人の境目とか…。どこか不安定でそれでいて何かドラマチック。

一日の昼と夜の境目もそんな危うさと妖しさと美しさを持っている。昼の光が力を失いシルエットへと映り込んだ世界。それもまた美しい。

語らい

丘に夕暮れが迫るころ、段々と空気の色が変わりそのうち色の世界から輪郭だけをのこしたシルエットの世界が訪れる。夜という別の世界への入り口。

スカイラインに立つ

微妙な光を受けてシルエットになるのは人影だけじゃない。陽が傾き始めた頃、遠くの山々や街並みのスカイラインがくっきりとシルエットになる時がある。まるで舞台の書き割りの背景のようにドラマチックだ。

未知との遭遇

夕暮れが迫る頃、丘の上で数人の人が空を指さして見上げている。ぼくの方からは声も聞こえないし、見上げても彼らが何を指しているのかわからない。一瞬、映画「未知との遭遇」のワンシーンを思い浮かべた。

ザ・キング・オブ・シルエット

天気の良い日にはこの丘から富士山、筑波山、東京スカイツリーそして遥か彼方に新宿の高層ビル群が見渡せる。その中でも夕焼け空をバックにした富士山のシルエットは圧巻だ。ぼくの子供の頃は東京の至る所から富士山を望むことができたのだけれど、今では貴重な眺めだ。

自動点灯

自分の家の門灯もそうだけど、公園の街灯も薄暗くなると自動的に点く自動点灯になっている。点き始める時間は季節や天候によっても違うけれど、冬の曇天だと四時過ぎにはちらほらと点き始める。人工的な灯点し頃だけれども、頃合いを見計らって街灯がポッ、ポッとあちこちで点き始める光景は好きな瞬間だ。

月はいたかい?

一年を通して公園を散歩していると、林の木々の隙間や雲の間などに月があるのを見つけて、こんな時間にこんな処に…、と思うことがよくある。昼間の月は実に神出鬼没だ。

(rev.Aug.2024)

gillman*s Choice Der Witz der Woche

Der Witz der Woche

今週のドイツ・ジョーク

Police「生年月日は?」

Driver「7月3日よ」

P「何年の?」

D「毎年よ!」

日本語でも生年月日と誕生日は使い分けていると思うけど、ドイツ語でもGeburtsdatum(Date of Birth)とGeturtstag(Birthday)は使い分けていて普通はGeburtsdatumといえば生年月日だから何年生まれという情報が入ってくるんだけど、女性は生年を言いたくないのでわざと誕生日を言ったというところ。この答えは絶妙。

女性に生年を聞かないのは万国共通になっている感じがあるが、留学生と付き合っていると、年長者を尊ぶ儒教思想の盛んだった韓国では人間関係を円滑にするためにも相手の年齢を知る必要があるため比較的気軽に女性の年齢も聞いていた感じだけれど段々変わってきたかもしれない。

(AUg.2024)

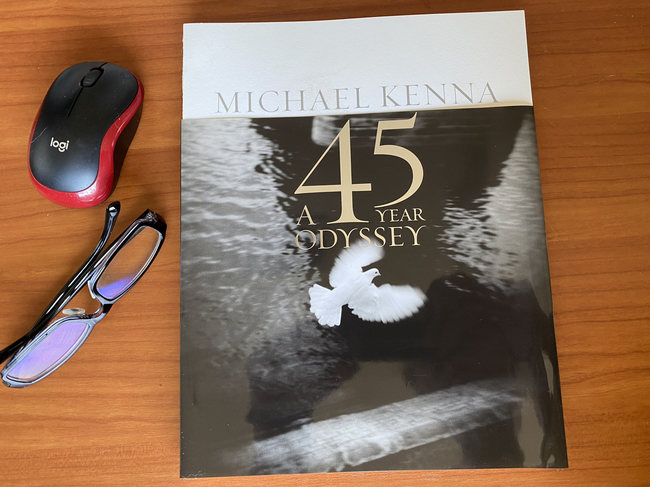

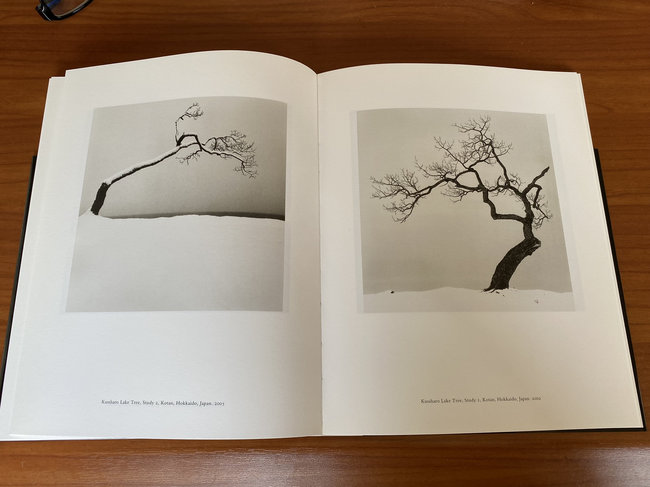

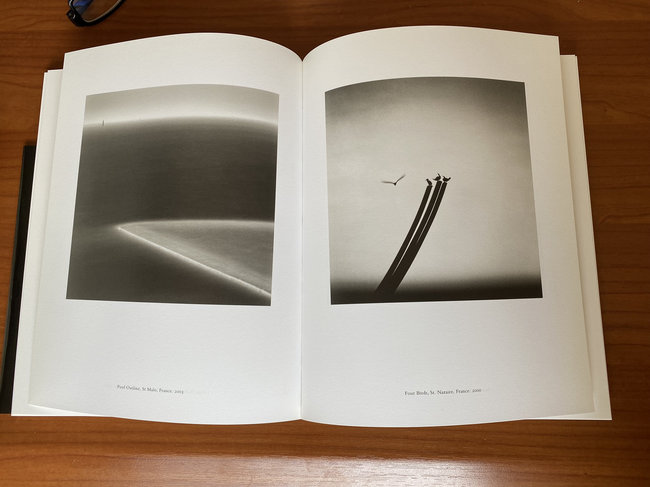

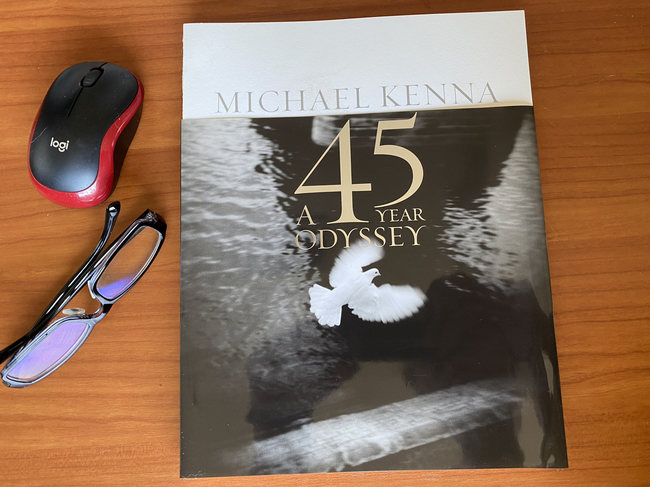

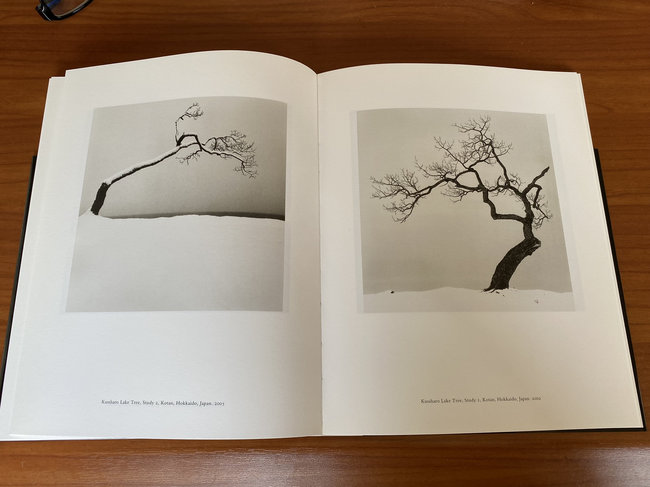

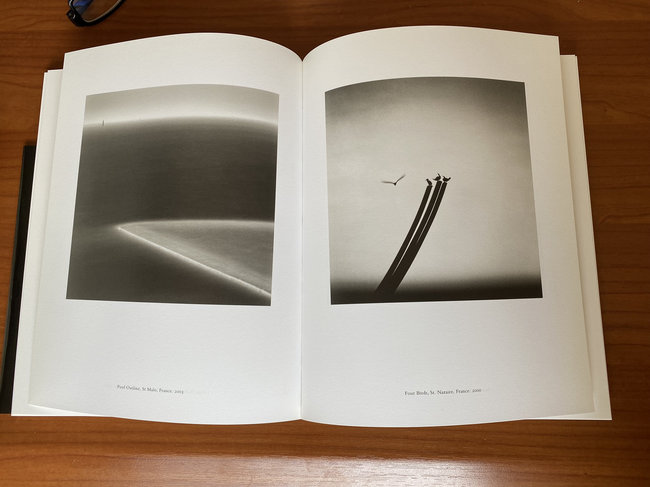

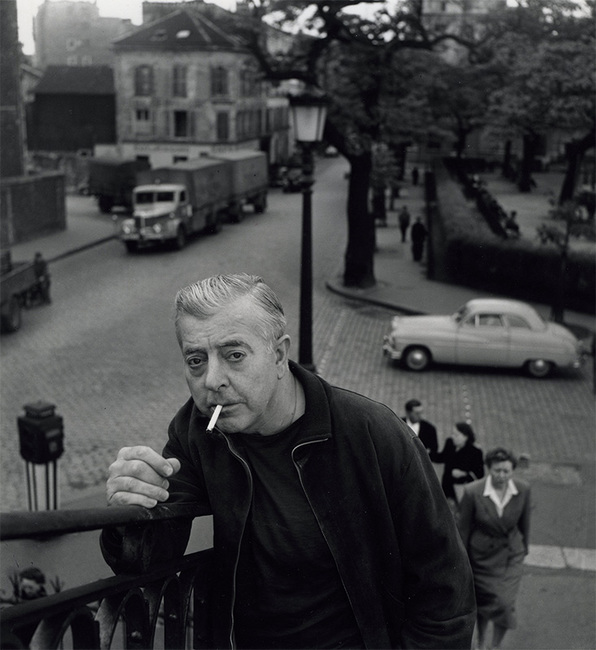

gillman*s Choice Ernst Haas

gillman*s Choice...

New York in Color

1952-1962

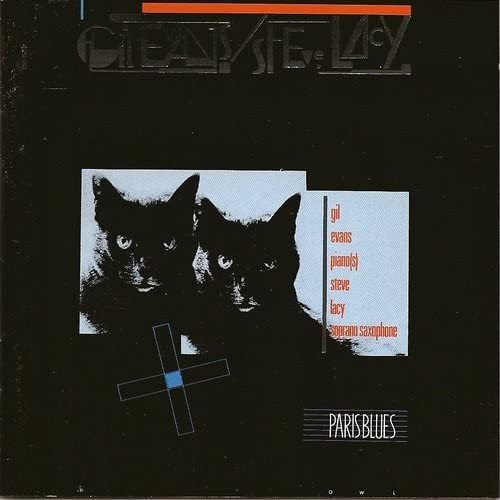

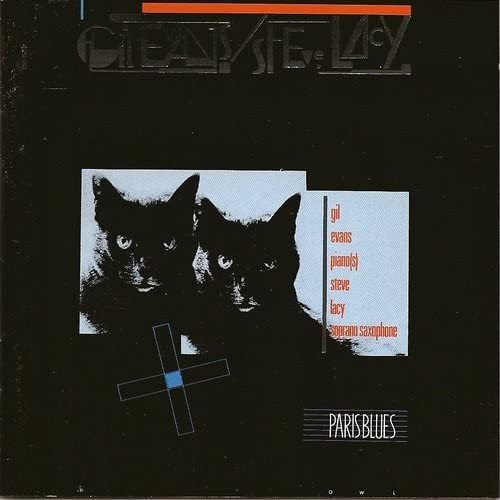

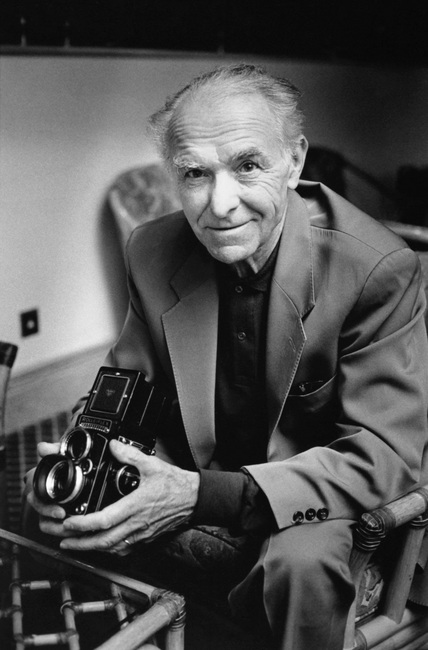

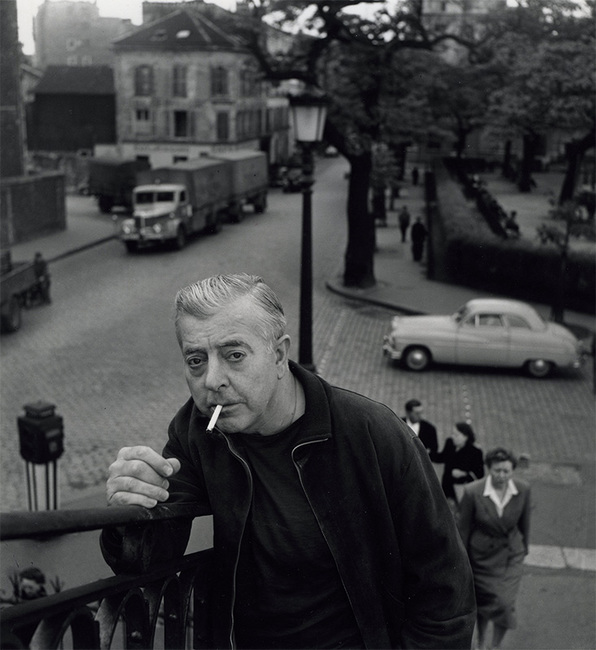

Ernst Haas

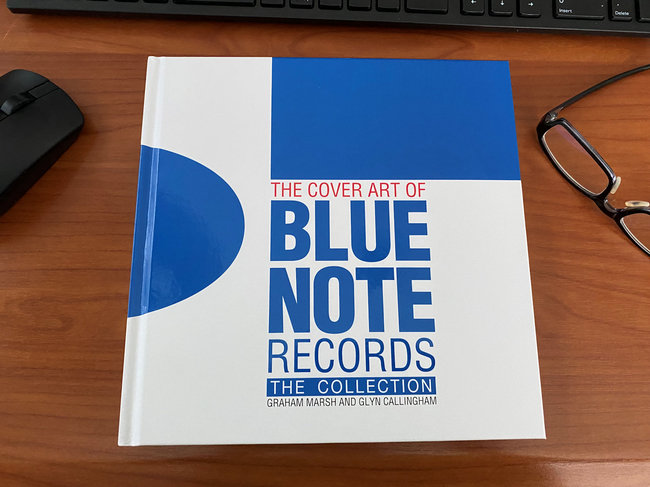

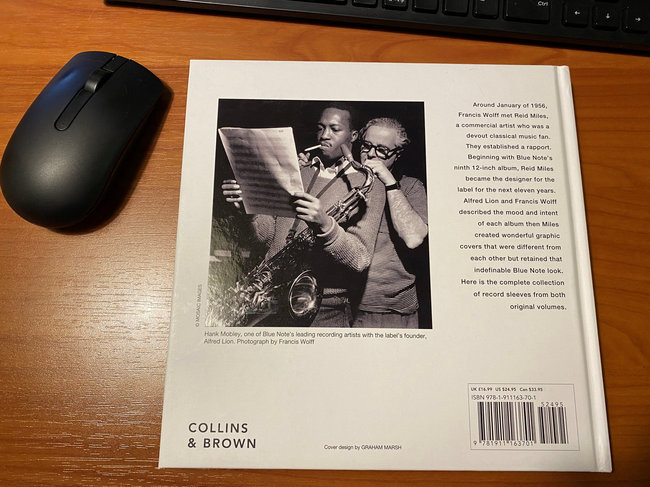

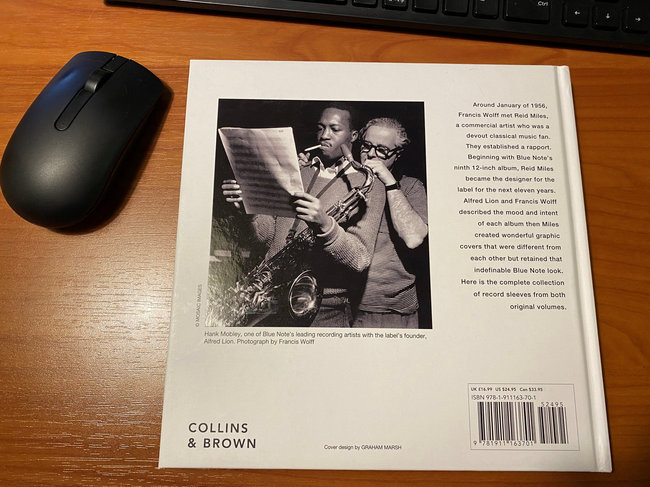

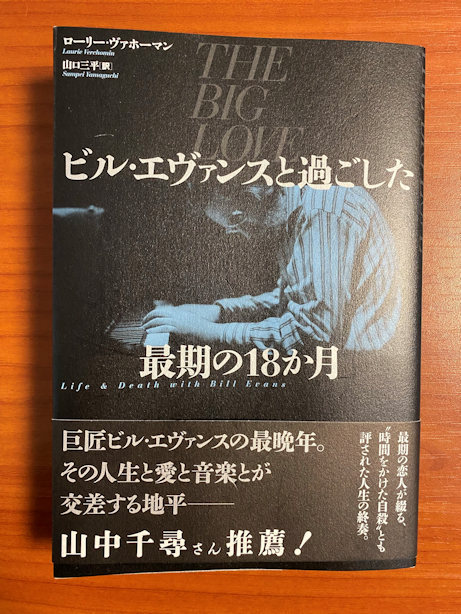

カメラ雑誌の「アサヒカメラ」が事実上の廃刊になって大分時が経った。ぼくは同誌に毎月載っている写真家の少しまとまった作品群を楽しみにしていて、いわば月刊の写真集のように思っていた。本当は写真集を買うのが良いのだけれど、それは結構高いので年1冊か2冊位しか買えない。それがなくなってしまったのでとても寂しい。季刊でもいいから出してほしいなぁ。

で、今年の購入写真集はErnst Haas (エルンスト・ハース)の写真集「New York in Color1952-1962」だ。ハースはウィーン生まれでその後パリ、アメリカで活躍した写真家で初期カラーの時代を経てカラー写真のパイオニアの一人だと思う。彼の写真集では1971年に出版された「The Creation天地創造」が有名で雄大なネイチャーフォトなのだけれどそれは中古でも結構高いので…。でも、今回の写真集もそれに劣らず素晴らしい。

タイトルのNew York in Color 1952-1962でもわかるようにその時代のニューヨークを撮ったストリート写真集だ。ぼくも持っているソール・ライターの写真集「Early Color」が1948年-1960年なので被っている時代もある。一方Vivian Maiyerの「The Color Work」はもうちょっと時代の幅が広く1950年代の後半から1970年代まで広がっているが、それぞれが時代の色を持っているような気がする。

ハースは戦争で荒廃したヨーロッパから1951年にニューヨークに移り住んだ。彼の眼の底に焼き付いた灰色のヨーロッパから色に満ちたニューヨークにワープした彼にとって、カラー表現は必然的だったのかもしれない。その彼の目に輝いていたニューヨークの光景はコダクロームを通じて今のぼくらには懐かしさをおびた光として蘇ってくる。

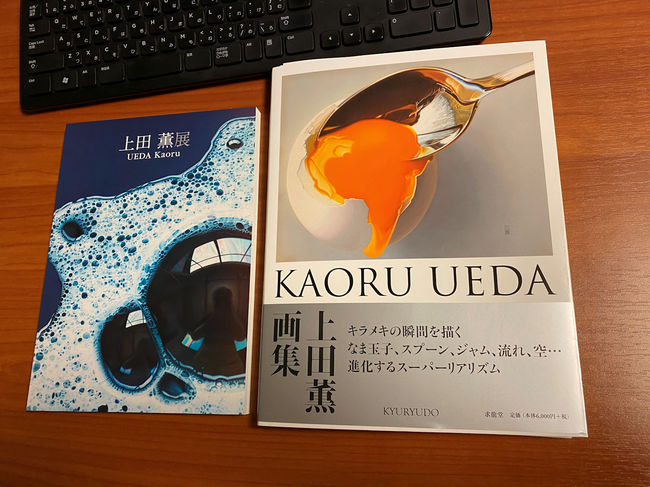

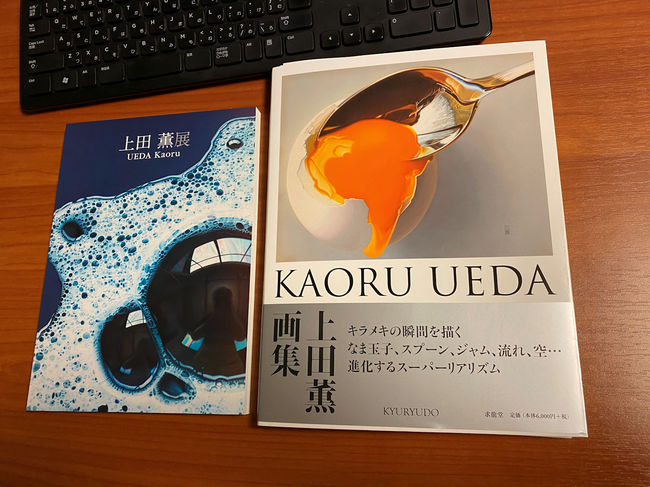

ぼくの好きな写真集

New York in Color

1952-1962

Ernst Haas

カメラ雑誌の「アサヒカメラ」が事実上の廃刊になって大分時が経った。ぼくは同誌に毎月載っている写真家の少しまとまった作品群を楽しみにしていて、いわば月刊の写真集のように思っていた。本当は写真集を買うのが良いのだけれど、それは結構高いので年1冊か2冊位しか買えない。それがなくなってしまったのでとても寂しい。季刊でもいいから出してほしいなぁ。

で、今年の購入写真集はErnst Haas (エルンスト・ハース)の写真集「New York in Color1952-1962」だ。ハースはウィーン生まれでその後パリ、アメリカで活躍した写真家で初期カラーの時代を経てカラー写真のパイオニアの一人だと思う。彼の写真集では1971年に出版された「The Creation天地創造」が有名で雄大なネイチャーフォトなのだけれどそれは中古でも結構高いので…。でも、今回の写真集もそれに劣らず素晴らしい。

タイトルのNew York in Color 1952-1962でもわかるようにその時代のニューヨークを撮ったストリート写真集だ。ぼくも持っているソール・ライターの写真集「Early Color」が1948年-1960年なので被っている時代もある。一方Vivian Maiyerの「The Color Work」はもうちょっと時代の幅が広く1950年代の後半から1970年代まで広がっているが、それぞれが時代の色を持っているような気がする。

ハースは戦争で荒廃したヨーロッパから1951年にニューヨークに移り住んだ。彼の眼の底に焼き付いた灰色のヨーロッパから色に満ちたニューヨークにワープした彼にとって、カラー表現は必然的だったのかもしれない。その彼の目に輝いていたニューヨークの光景はコダクロームを通じて今のぼくらには懐かしさをおびた光として蘇ってくる。

(Jul.2024)

gillman*s Choice Der Witz der Woche

Der Witz der Woche

今週のドイツ・ジョーク

妻「ねぇ、ダーリン。もしも、誰かがあたしとお義母さんを誘拐したら、あなたは誰の事を一番心配するのかしら?」

夫「誘拐したヤツだね」

どこの国のジョークでもよくあるスタイル。ドイツも核家族だから姑と同居というのは少ないと思うけど、それでも女性の「あたしと〇〇とどっちが大事なのよ」という天秤思考は健在なのかも。

〇〇には仕事や子供や趣味やどこかの女性など色々なものが入りえるけれど、お義母さんもその候補の一つ。亭主はもしかしたら同じようなことを母親にも言われているのかも…。誘拐犯は二人の女性にやいのやいの責められて…可哀そうに。亭主の答えに何となくそんな匂いが。

つづく…

gillaman*s Gellery. At the Park/On the Hill

gillman*s gallery...

At the Park

公園の丘の上は360度の視界。街並みを見下ろすのも良いけど、遮るもののない空を見上げて忘れていた空の広さ、刻々と変化するその表情に魅せられる楽しさに浸るのもいい。

雲に向かって

公園の丘の最大の魅力は何と言っても見渡す限りの大空。空と言う自由なキャンバスに雲と言う絵具を使って描かれた壮大な空模様はいつまで見ていても飽きることがない。

白い太陽

雲の向こうからこちらをじっと見つめているような冬の白い太陽が好きだ。他の季節では眩しくて見ることができない太陽の存在が、雲の向こうから優しく語りかけてくる。

大空を駆ける

大空をバックに晩夏の丘をひたすら駆ける。気持ちいいんだろうなぁ。羨んでいても仕方ない。今はまずそこまでたどり着くことだ。

夢の中の空

よく空の夢を見る。空一面に雲が広がっていて青い空が少し顔をのぞかせている。少し風が吹いてきてパラソルを微かに揺らす。この先荒れ模様になるのではと夢の中で心配している。

空の蓋

いつもは丘の上の空には蓋がないけれど、真冬のどんよりとした昼間、まるで空に蓋がされたように雲が低く覆いかぶさってくる日がある。まぁ、それはそれでまた趣かあるんだけれども…。

Tokyo Blue Sky

雲は大空の彩だけれど、雲一つない真冬の東京の青空も好きだ。変化もなくて単調な気もするが見ていると吸い込まれそうになるこのTokyo Blue Skyが好きだ。

At the Park

On the Hill

~空よ、雲よ~

公園の丘の上は360度の視界。街並みを見下ろすのも良いけど、遮るもののない空を見上げて忘れていた空の広さ、刻々と変化するその表情に魅せられる楽しさに浸るのもいい。

雲に向かって

公園の丘の最大の魅力は何と言っても見渡す限りの大空。空と言う自由なキャンバスに雲と言う絵具を使って描かれた壮大な空模様はいつまで見ていても飽きることがない。

白い太陽

雲の向こうからこちらをじっと見つめているような冬の白い太陽が好きだ。他の季節では眩しくて見ることができない太陽の存在が、雲の向こうから優しく語りかけてくる。

大空を駆ける

大空をバックに晩夏の丘をひたすら駆ける。気持ちいいんだろうなぁ。羨んでいても仕方ない。今はまずそこまでたどり着くことだ。

夢の中の空

よく空の夢を見る。空一面に雲が広がっていて青い空が少し顔をのぞかせている。少し風が吹いてきてパラソルを微かに揺らす。この先荒れ模様になるのではと夢の中で心配している。

空の蓋

いつもは丘の上の空には蓋がないけれど、真冬のどんよりとした昼間、まるで空に蓋がされたように雲が低く覆いかぶさってくる日がある。まぁ、それはそれでまた趣かあるんだけれども…。

Tokyo Blue Sky

雲は大空の彩だけれど、雲一つない真冬の東京の青空も好きだ。変化もなくて単調な気もするが見ていると吸い込まれそうになるこのTokyo Blue Skyが好きだ。

(Apr.2024)

gillman*s Gallery At the Park/On the Hill

gillman*s gallery...

At the Park

お天気の良い日には家の前を保母さんに連れられた保育園の子供たちが賑やかに通りすぎてゆく。

みんなで手をつないで歩いたり、時には数人が乗れる小さなトロッコのような手押し車に載せられて。

園児たちは公園の広い芝生の野原につくと先生の一声で解き放たれて勢いよくあちこちに散らばってゆく。まるで牧草地に一斉に解き放たれは子羊たちのように。

Green Angels

良く晴れた日の午前中、公園の丘にはかわいい天使たちが姿をみせる。一列になって街を見晴らす。このまま飛んで行ってしまうのかと…。

Blue Angels

がらにもなく時々平和って何だろうか、なんて小難しい事を考えることもないでは無いけど、そんな時にもぼくにはこういう光景しか頭に浮かんでこないんだ。

じじばば固まる、子供は動く

寒さの盛り吹きさらしの丘の上は結構寒い。孫連れて散歩に来たらしいじじばばは寒さに固まるけれど子供は元気に動きまわる。

どこでも遊園地

子供にとってはどこでもが遊園地だ。ジェットコースターやシンデレラ城がなくても天使たちが降り立ったところが遊園地になる。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

At the Park

On the Hill

~丘の上の天使たち~

お天気の良い日には家の前を保母さんに連れられた保育園の子供たちが賑やかに通りすぎてゆく。

みんなで手をつないで歩いたり、時には数人が乗れる小さなトロッコのような手押し車に載せられて。

園児たちは公園の広い芝生の野原につくと先生の一声で解き放たれて勢いよくあちこちに散らばってゆく。まるで牧草地に一斉に解き放たれは子羊たちのように。

Green Angels

良く晴れた日の午前中、公園の丘にはかわいい天使たちが姿をみせる。一列になって街を見晴らす。このまま飛んで行ってしまうのかと…。

Blue Angels

がらにもなく時々平和って何だろうか、なんて小難しい事を考えることもないでは無いけど、そんな時にもぼくにはこういう光景しか頭に浮かんでこないんだ。

じじばば固まる、子供は動く

寒さの盛り吹きさらしの丘の上は結構寒い。孫連れて散歩に来たらしいじじばばは寒さに固まるけれど子供は元気に動きまわる。

どこでも遊園地

子供にとってはどこでもが遊園地だ。ジェットコースターやシンデレラ城がなくても天使たちが降り立ったところが遊園地になる。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

(Mar.2024)

gillman*s Gallery At the Park/On the Hill

gillman*s gallery...

At the Park

丘の上の広々とした世界はそこを訪れる人の心も晴れやかにするようだ。踊りたい気持ちの表し方は人それぞれ…。

鼻歌ダンス

若いってだけで、それだけで楽しいって時代あったなぁ。ここは何だか青春広場みたいな…。そんな気持ちすっかり忘れていたなぁ。

身体も踊る、心も踊る

広々とした丘の上はホッとするけど、若者はそれだけじゃ済まないらしく鼻歌まじりに踊り出した。彼女たちにはここは街を見下ろす格好のステージなんだ。見ているぼくまでなんだか楽しくなる。でも、じいさまも踊りたいけど、今じゃスキップさえムリ。

最初は鼻歌を交えた軽いノリのダンスだったけど、次第に動きの激しいくるくるダンスに。なんだかコロナで溜まりに溜まったうっぷんを晴らすように…。ストレスとんでけ、コロナといっしょに。

やったぁ~

皆で自転車でやってきた中高生らしい男女のグループ。一人の男の子が大きくジャンプするのをみんなで写メしている。何か良いことあったのかな。目立ちたい年頃。

日暮れサーカス

一本のレールが続いている丘のフェンスは格好の遊び道具になっている。みんなその上を綱渡りのように歩く衝動にかられるらしい。日も傾き始めたころ二人の男の子が飽かずにその綱渡りにチャレンジしている。が、中々先に行かない。日暮れサーカスの綱渡りダンス。

*子供の頃夏休みになると夏祭りで西新井大師の境内にやってくるサーカスを観るのが楽しかった。やってくるのは木下大サーカスかキグレサーカスのどちらか。親に手を引かれてサーカスの巨大なテントを見上げるとその向こうに真っ青な夜空が広がっていたのをうっすらと覚えている。キグレサーカスは残念ながら2010に廃業しているが、「日暮れサーカス」はこのキグレサーカスのもじり。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

At the Park

On the Hill

~踊りたい気持ち~

丘の上の広々とした世界はそこを訪れる人の心も晴れやかにするようだ。踊りたい気持ちの表し方は人それぞれ…。

鼻歌ダンス

若いってだけで、それだけで楽しいって時代あったなぁ。ここは何だか青春広場みたいな…。そんな気持ちすっかり忘れていたなぁ。

身体も踊る、心も踊る

広々とした丘の上はホッとするけど、若者はそれだけじゃ済まないらしく鼻歌まじりに踊り出した。彼女たちにはここは街を見下ろす格好のステージなんだ。見ているぼくまでなんだか楽しくなる。でも、じいさまも踊りたいけど、今じゃスキップさえムリ。

最初は鼻歌を交えた軽いノリのダンスだったけど、次第に動きの激しいくるくるダンスに。なんだかコロナで溜まりに溜まったうっぷんを晴らすように…。ストレスとんでけ、コロナといっしょに。

やったぁ~

皆で自転車でやってきた中高生らしい男女のグループ。一人の男の子が大きくジャンプするのをみんなで写メしている。何か良いことあったのかな。目立ちたい年頃。

日暮れサーカス

一本のレールが続いている丘のフェンスは格好の遊び道具になっている。みんなその上を綱渡りのように歩く衝動にかられるらしい。日も傾き始めたころ二人の男の子が飽かずにその綱渡りにチャレンジしている。が、中々先に行かない。日暮れサーカスの綱渡りダンス。

*子供の頃夏休みになると夏祭りで西新井大師の境内にやってくるサーカスを観るのが楽しかった。やってくるのは木下大サーカスかキグレサーカスのどちらか。親に手を引かれてサーカスの巨大なテントを見上げるとその向こうに真っ青な夜空が広がっていたのをうっすらと覚えている。キグレサーカスは残念ながら2010に廃業しているが、「日暮れサーカス」はこのキグレサーカスのもじり。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

(Feb.2024)

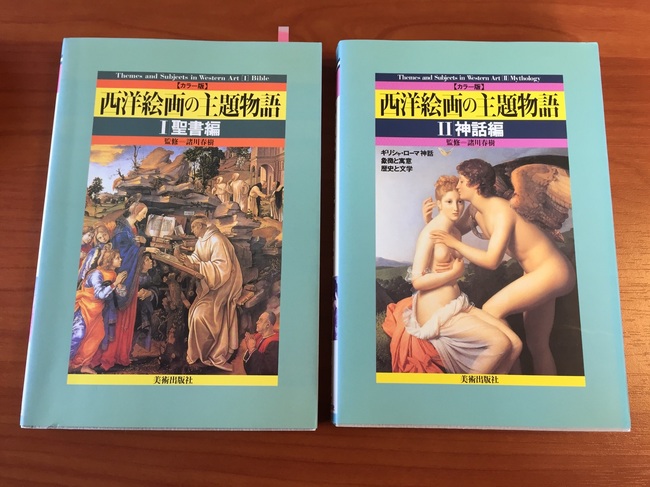

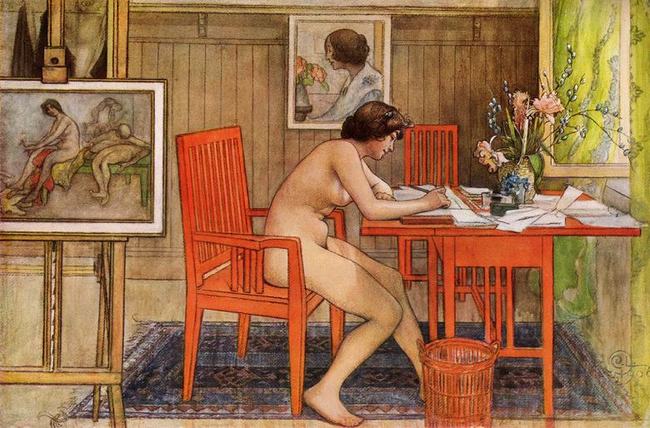

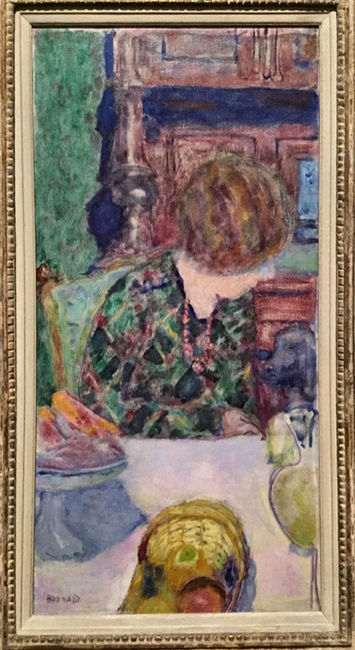

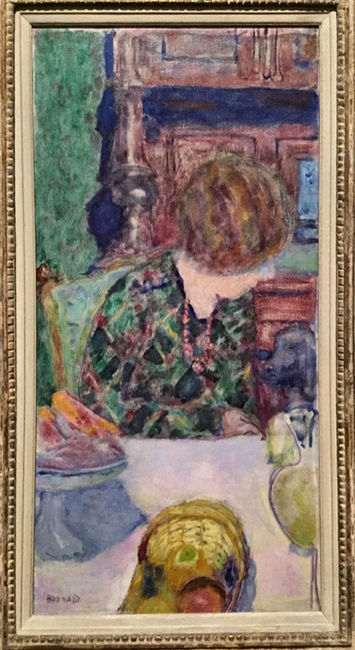

gillman*s Choice 名画の背中

■gillman*s choice

「父の背中を見て育つ」など日本人には昔から後ろ姿への独特の思い入れのようなものがあると思っている。それは寡黙なことが良いとされた日本的風土の中で相手の心を言葉以外のものでも読み解こうとする伝統のようなものがあったのかもしれない。

西洋絵画においては肖像画は宗教画と並んで早くから発達していたけれど、それは誰が描かれたかわかることが大事で、ステイタス等をあらわすものであったということもあるが古典の中にはごく例外的なものを除いては人物の後ろ姿が描かれるというのはそう頻繁にあることではなかったようだ。

しかし世紀末あたりから絵画にも心理的側面の絵画への反映やモチーフの自由度が高まることによって後ろ姿にその作家なりの思入れを込めた作品も出始めてきたように思う。同じ後ろ姿を描くにもその意図するところは必ずしも同じではないようだ。人の背中は時に顔の表情に劣らず多くの事を語ってくれる。また時として顔の表情は人を欺くが、背中は正直である。ぼくもいつか東京の街なかで見かける「都会の背中」を撮って歩きたいと思っている。

背中は語る [My Best 5+1]

①ピアノを弾く妻イーダのいる室内(1910)/ヴィルヘルム・ハンマースホイ…

西洋美術館での「ハンマースホイ展」の図録やドイツのPrestel 社の画集「Hammershoi und Europa 」で確認できるだけでもハンマースホイは20点近くの妻を始めとする女性の室内での後ろ姿の絵を描いている。彼はコペンハーゲンの自宅内を多く描いているが、現在国立西洋美術館に展示されている彼の作品「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」もそのような絵の一枚だ。

白い扉の向こうで妻のイーダがピアノを弾いている後ろ姿。しかし、イーダはピアノの前には座っているけれど本当にピアノを弾いているようには見えない。画面を静寂が支配していてぼくにはピアノの音は聞こえてこない。言わば静謐だがどこか不安な空気が画面を覆っている。国立西洋美術館は2008年のハンマースホイ展の直前にこの絵を購入したと思われる。今では西洋美術館の目玉作品の一つだ。

②クリスチーナの世界(1948)/アンドリュー・ワイエス…ワイエスの代表作ともいえる作品。クリスチーナはワイエスが長年描き続けたオルソン家の女主人だが、脚が不自由なため車椅子か這って移動しなればならない。そのクリスチーナがはるか遠くの自宅を目指して草原をゆく後姿を描いている。

この秋丸沼芸術の森で開かれたワイエス展でこの絵の初期スケッチを観て分かったのだが、ワイエスは最初正面から彼女を描くつもりだったようだ。絵の発端はある日ワイエスがオルソン家の二階から牧場の方を見ていたら、遥か彼方からクリスチーナが草原を這っている姿が見えた。その崇高ともいえる光景をワイエスは結局クリスチーナの側から遥か彼方の家を見上げるという構図に切り替えた。それにより絵を観る者もクリスチーナと同じ目線になり、彼女の背中が多くのことを語り始める。

③雲海のうえの旅人(1818)/カスパー・ダーフィド・フリードリヒ…フリードリヒの絵は自然への畏怖、畏敬を表すものが多いが、中でも大自然を前に立ち尽くす人物の絵が目につくけれどその場合大抵その人物はこちら側に背中を向けて立っている。

この絵も山上の雲海を前にして一人の男が立っている。フリードリヒは絵の中の人物を背後から描くことによって絵を観る者が画中の人物の視線を通じて大自然に対峙している状況を作り出しているのだと思う。つまり、画中の人物の視線と感慨を今の言葉でいえば鑑賞者と「同期」させようとしているのだと思う。

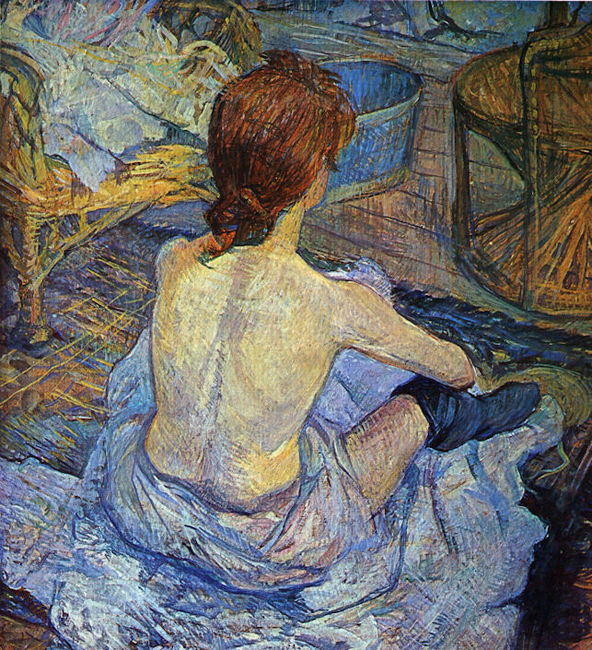

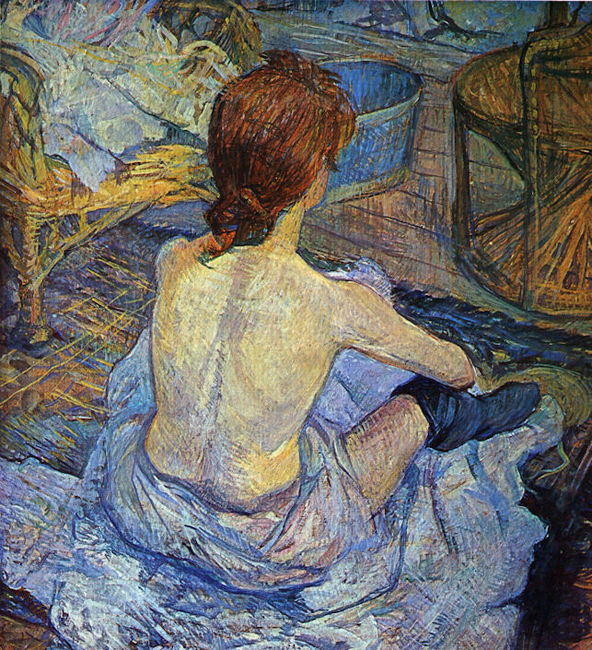

④赤毛の女[身づくろい](1896)/トゥールーズ・ロートレック…この絵は厚紙に油彩で描かれているため一見パステルのように見える。原題はLa Toiletteでここは娼館だろうか画面の左奥にバスタブが見える。客の来る前に湯あみして着衣する前のひととき。虚脱したような、物思うような複雑な背中の表情。彼女たちからの信頼篤い、そして速描きが得意なロートレックならではの作品だと思う。

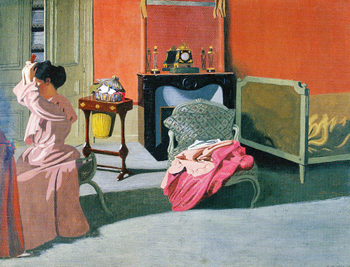

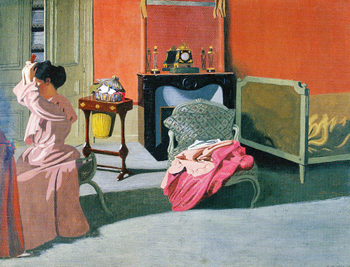

⑤夕食、ランプの光(1899)/フェリックス・ヴァロットン…ヴァロットンは代表作の「ボール」を始め不思議な雰囲気の絵が多いのだけれど、この絵もなんとも不思議な感覚の絵だ。ヴァロットンは裕福な画商の娘と結婚したが、その雰囲気にも妻の連れ子たちとも馴染めなかったようだ。この絵は妻と二人の連れ子との食卓を描いていると思うのだけど、シルエットになっているヴァロットンの背中がいかにも家庭の中にあって浮いているような、孤独な感じが伝わってくる。

⑤あやめの衣/岡田三郎助(1927)…この絵はつい最近ポーラ美術館で観たばかり。第一印象は端正で綺麗という感じで、油彩でありながら「和」の感触が伝わってい来るのは単にアヤメ柄の和服を着ているということだけでなく、女性の背中自体から滲み出てくるもののように思う。その美しい「うなじ」や恐らく恥ずかしさのためか耳がほんのりと赤くなっている佇まいからもそれが伝わってくる。

上記以外にも

・ドガ/背中をふく女

・ムンク/海辺に立つ娘_孤独なる者

・アングル/ヴァルパンソンの浴女

など多くの画家が後ろ姿を描いている。美術館でまたどんな新たな「後ろ姿」に出会えるか、楽しみではある。

背中は語る

~後ろ姿の名画~

「父の背中を見て育つ」など日本人には昔から後ろ姿への独特の思い入れのようなものがあると思っている。それは寡黙なことが良いとされた日本的風土の中で相手の心を言葉以外のものでも読み解こうとする伝統のようなものがあったのかもしれない。

西洋絵画においては肖像画は宗教画と並んで早くから発達していたけれど、それは誰が描かれたかわかることが大事で、ステイタス等をあらわすものであったということもあるが古典の中にはごく例外的なものを除いては人物の後ろ姿が描かれるというのはそう頻繁にあることではなかったようだ。

しかし世紀末あたりから絵画にも心理的側面の絵画への反映やモチーフの自由度が高まることによって後ろ姿にその作家なりの思入れを込めた作品も出始めてきたように思う。同じ後ろ姿を描くにもその意図するところは必ずしも同じではないようだ。人の背中は時に顔の表情に劣らず多くの事を語ってくれる。また時として顔の表情は人を欺くが、背中は正直である。ぼくもいつか東京の街なかで見かける「都会の背中」を撮って歩きたいと思っている。

背中は語る [My Best 5+1]

①ピアノを弾く妻イーダのいる室内(1910)/ヴィルヘルム・ハンマースホイ…

西洋美術館での「ハンマースホイ展」の図録やドイツのPrestel 社の画集「Hammershoi und Europa 」で確認できるだけでもハンマースホイは20点近くの妻を始めとする女性の室内での後ろ姿の絵を描いている。彼はコペンハーゲンの自宅内を多く描いているが、現在国立西洋美術館に展示されている彼の作品「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」もそのような絵の一枚だ。

白い扉の向こうで妻のイーダがピアノを弾いている後ろ姿。しかし、イーダはピアノの前には座っているけれど本当にピアノを弾いているようには見えない。画面を静寂が支配していてぼくにはピアノの音は聞こえてこない。言わば静謐だがどこか不安な空気が画面を覆っている。国立西洋美術館は2008年のハンマースホイ展の直前にこの絵を購入したと思われる。今では西洋美術館の目玉作品の一つだ。

②クリスチーナの世界(1948)/アンドリュー・ワイエス…ワイエスの代表作ともいえる作品。クリスチーナはワイエスが長年描き続けたオルソン家の女主人だが、脚が不自由なため車椅子か這って移動しなればならない。そのクリスチーナがはるか遠くの自宅を目指して草原をゆく後姿を描いている。

この秋丸沼芸術の森で開かれたワイエス展でこの絵の初期スケッチを観て分かったのだが、ワイエスは最初正面から彼女を描くつもりだったようだ。絵の発端はある日ワイエスがオルソン家の二階から牧場の方を見ていたら、遥か彼方からクリスチーナが草原を這っている姿が見えた。その崇高ともいえる光景をワイエスは結局クリスチーナの側から遥か彼方の家を見上げるという構図に切り替えた。それにより絵を観る者もクリスチーナと同じ目線になり、彼女の背中が多くのことを語り始める。

③雲海のうえの旅人(1818)/カスパー・ダーフィド・フリードリヒ…フリードリヒの絵は自然への畏怖、畏敬を表すものが多いが、中でも大自然を前に立ち尽くす人物の絵が目につくけれどその場合大抵その人物はこちら側に背中を向けて立っている。

この絵も山上の雲海を前にして一人の男が立っている。フリードリヒは絵の中の人物を背後から描くことによって絵を観る者が画中の人物の視線を通じて大自然に対峙している状況を作り出しているのだと思う。つまり、画中の人物の視線と感慨を今の言葉でいえば鑑賞者と「同期」させようとしているのだと思う。

④赤毛の女[身づくろい](1896)/トゥールーズ・ロートレック…この絵は厚紙に油彩で描かれているため一見パステルのように見える。原題はLa Toiletteでここは娼館だろうか画面の左奥にバスタブが見える。客の来る前に湯あみして着衣する前のひととき。虚脱したような、物思うような複雑な背中の表情。彼女たちからの信頼篤い、そして速描きが得意なロートレックならではの作品だと思う。

⑤夕食、ランプの光(1899)/フェリックス・ヴァロットン…ヴァロットンは代表作の「ボール」を始め不思議な雰囲気の絵が多いのだけれど、この絵もなんとも不思議な感覚の絵だ。ヴァロットンは裕福な画商の娘と結婚したが、その雰囲気にも妻の連れ子たちとも馴染めなかったようだ。この絵は妻と二人の連れ子との食卓を描いていると思うのだけど、シルエットになっているヴァロットンの背中がいかにも家庭の中にあって浮いているような、孤独な感じが伝わってくる。

⑤あやめの衣/岡田三郎助(1927)…この絵はつい最近ポーラ美術館で観たばかり。第一印象は端正で綺麗という感じで、油彩でありながら「和」の感触が伝わってい来るのは単にアヤメ柄の和服を着ているということだけでなく、女性の背中自体から滲み出てくるもののように思う。その美しい「うなじ」や恐らく恥ずかしさのためか耳がほんのりと赤くなっている佇まいからもそれが伝わってくる。

上記以外にも

・ドガ/背中をふく女

・ムンク/海辺に立つ娘_孤独なる者

・アングル/ヴァルパンソンの浴女

など多くの画家が後ろ姿を描いている。美術館でまたどんな新たな「後ろ姿」に出会えるか、楽しみではある。

(rev.Dec.2023/Dec.2017)

gillaman*s Gellery. At hte Park/On the Hill

gillaman*s gellery...

At the Park

散歩の途中で街を見下ろす公園の丘の上に来るとなんだかホッとする。それはどうもぼくだけではないようで、色々な人がそういう感じの表情になる。

時には丘のはるか下の方からでもそんな雰囲気がみてとれる時もあるのだ。そういう意味では丘の上はホッとスポットであり、そこでのひとときは貴重なホッとタイムなのだ。

えっ、な~に。

丘の上の蓋のない広々とした空の下に来ると誰もが伸びをしたくなる。そのうちホッとして心がほぐれてくる。

はぁ~っ

丘のベンチにここではあまり見かけないスーツ姿の男性が座っている。缶コーヒーを手に眼下に広がる街並みを見下ろしている。何だか缶コーヒーのコマーシャルのシーンみたいだ。「ただ、この惑星の住人は、なぜか上を向くだけで元気になれる」 BOSSコーヒーでの宇宙人ジョーンズの言葉。*2011年放送 第28弾「とある老人編」

・・・

よく見かける丘の常連さん。特徴はベンチに反対向きに座って背もたれに両肘をついて街並みを眺めていること。一人のこともペアのこともある。言葉を交わさなくてもじっと街並みを見つめることで何か通じ合っているのかもしれないなぁ。

天空カウチ

長閑な昼前、丘の上から大きな声が聞こえてきた。誰かが電話しているらしいのだが日本語ではないらしい。タガログ語かな。階段を昇ると、丘の上のベンチに横になって携帯で電話している女性が見えた。どこに電話しているのかな、故国かな。丘の上の天空カウチでホッとタイムしているんだな。

火点し頃

火点し頃(ひともしごろ/ひとぼしごろ)は好きな言葉だけれど、夕暮れがせまる時刻の感じが良く出ていると思う。夕暮れ時に丘の上のベンチに座っていると、下から聞こえてくる街の喧騒が次第に変わってくるのがわかる。下町の工場の機械の音が止まり、やがて公園から子供たちの声が遠ざかってゆく。街灯が少しづつ灯りはじめる。

ホっとドッグ

休日の朝夕は公園は犬を散歩させる人でさながらドッグショウみたいな様相を呈する。朝方といっても真夏の散歩はアスファルトで舗装された地表に近い犬にとってはきつい時もあるのでは…と思ったりもする。この日も丘の上にやっとたどり着いて人も犬もホッと一息。ホッとドッグだね。

小さな幸せ

ホッとタイムは小さな幸せ。丘の上に小さく豆粒のように見えるホッとタイムな人影。とても眩しく、大切なもののように見える。他人の幸せそうな姿が疎ましく思える時は、自分の心が病んでいるのかもしれない。今の自分にはどう見えているか、心のリトマス試験紙。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

At the Park

On the Hill

~ホッとタイム~

散歩の途中で街を見下ろす公園の丘の上に来るとなんだかホッとする。それはどうもぼくだけではないようで、色々な人がそういう感じの表情になる。

時には丘のはるか下の方からでもそんな雰囲気がみてとれる時もあるのだ。そういう意味では丘の上はホッとスポットであり、そこでのひとときは貴重なホッとタイムなのだ。

えっ、な~に。

丘の上の蓋のない広々とした空の下に来ると誰もが伸びをしたくなる。そのうちホッとして心がほぐれてくる。

はぁ~っ

丘のベンチにここではあまり見かけないスーツ姿の男性が座っている。缶コーヒーを手に眼下に広がる街並みを見下ろしている。何だか缶コーヒーのコマーシャルのシーンみたいだ。「ただ、この惑星の住人は、なぜか上を向くだけで元気になれる」 BOSSコーヒーでの宇宙人ジョーンズの言葉。*2011年放送 第28弾「とある老人編」

・・・

よく見かける丘の常連さん。特徴はベンチに反対向きに座って背もたれに両肘をついて街並みを眺めていること。一人のこともペアのこともある。言葉を交わさなくてもじっと街並みを見つめることで何か通じ合っているのかもしれないなぁ。

天空カウチ

長閑な昼前、丘の上から大きな声が聞こえてきた。誰かが電話しているらしいのだが日本語ではないらしい。タガログ語かな。階段を昇ると、丘の上のベンチに横になって携帯で電話している女性が見えた。どこに電話しているのかな、故国かな。丘の上の天空カウチでホッとタイムしているんだな。

火点し頃

火点し頃(ひともしごろ/ひとぼしごろ)は好きな言葉だけれど、夕暮れがせまる時刻の感じが良く出ていると思う。夕暮れ時に丘の上のベンチに座っていると、下から聞こえてくる街の喧騒が次第に変わってくるのがわかる。下町の工場の機械の音が止まり、やがて公園から子供たちの声が遠ざかってゆく。街灯が少しづつ灯りはじめる。

ホっとドッグ

休日の朝夕は公園は犬を散歩させる人でさながらドッグショウみたいな様相を呈する。朝方といっても真夏の散歩はアスファルトで舗装された地表に近い犬にとってはきつい時もあるのでは…と思ったりもする。この日も丘の上にやっとたどり着いて人も犬もホッと一息。ホッとドッグだね。

小さな幸せ

ホッとタイムは小さな幸せ。丘の上に小さく豆粒のように見えるホッとタイムな人影。とても眩しく、大切なもののように見える。他人の幸せそうな姿が疎ましく思える時は、自分の心が病んでいるのかもしれない。今の自分にはどう見えているか、心のリトマス試験紙。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

(Jan.2024)

gillman*s Gallery At the Park/On the Hill

gillman*s gallery...

At the Park

公園の丘に昇る階段が好きなのだけれど、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。高齢になればマラソンに参加をするなどどんなに健脚を誇っていても歳をとれば階段を駆け上がったり、駆け降りたりはできない。

気が付けば階段ではしゃいで汗かきながら昇り降りしている子供や、ファッションショウのランウェイのように颯爽と降りてくる若者の姿を眩しそうに見ている自分が居る。

Red&White

丘に登る階段を空をバックに下から見上げる構図が好きで…。この日は荒天を予想させるような空をバックに赤と白のジャケットを着たペアが目に入った。カメラを持って街にでると赤い色に何となく条件反射してしまう自分がいる。小津安二郎のカラー作品を観ていると、画面のどこかにワンポイント赤が入っていることが多いような気がするのだけれど、あのアグファの赤い色が素敵だなぁ。

冬のイナヅマ

日も傾き始めた真冬の四時過ぎ頃になると、西から差し込んだ陽が作り出す影が丁度丘の階段の真ん中あたりに来て、なにやら階段をはしるイナヅマのように見えることがある。ぼくはこの影が好きでそのイナヅマが階段の中央に来るまで下の東屋で待つこともある。この時はイナヅマのはしる階段の上の親子がまるで歌舞伎の見栄をきっているように見えて面白かった。

冬のイナヅマ2 (ねじ式)

子供を真ん中に親子が手をつないで階段を降りてくる。ありふれた、そして微笑ましい日常の散歩風景。しかしその前には風雲急を告げるイナヅマが待ち受けている…ような。階段途中の踊り場で親子を待ち受けているような坊主頭の男の存在が不気味で…。昔、漫画雑誌の「ガロ」で見たつげ義春の「ねじ式」のワンシーンを思い浮かべた。

Across

公園の丘へはこの一直線の石段の他にも急な坂道や地面に丸木で土留めをしただけの階段や緩やかなスロープの道などあってそれぞれ趣も異なっている。この石段の中間の踊り場のところを緩やかなスロープが横切っている。長い石段を昇る人が入道雲が湧きたつ夏空に引き込まれてゆくような視界の中をスロープを下る人がゆっくりと横切っていった。どこかでカラスが鳴いている。

辿り着く

同じ階段でも、子供たちは跳ねるように、学生さんは大股で二段おきに、家族連れは子供の手を取って、そして歳を取るにつれて手すりのお世話になって時にはステッキを持って…。でも、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。段々そこに辿り着くことが大変になってくるけれど、それでもそこに行こうとするのはそこに行かねば見られない世界があるからだろう。

At the Park

On the Hill

~空につづく階段~

公園の丘に昇る階段が好きなのだけれど、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。高齢になればマラソンに参加をするなどどんなに健脚を誇っていても歳をとれば階段を駆け上がったり、駆け降りたりはできない。

気が付けば階段ではしゃいで汗かきながら昇り降りしている子供や、ファッションショウのランウェイのように颯爽と降りてくる若者の姿を眩しそうに見ている自分が居る。

Red&White

丘に登る階段を空をバックに下から見上げる構図が好きで…。この日は荒天を予想させるような空をバックに赤と白のジャケットを着たペアが目に入った。カメラを持って街にでると赤い色に何となく条件反射してしまう自分がいる。小津安二郎のカラー作品を観ていると、画面のどこかにワンポイント赤が入っていることが多いような気がするのだけれど、あのアグファの赤い色が素敵だなぁ。

冬のイナヅマ

日も傾き始めた真冬の四時過ぎ頃になると、西から差し込んだ陽が作り出す影が丁度丘の階段の真ん中あたりに来て、なにやら階段をはしるイナヅマのように見えることがある。ぼくはこの影が好きでそのイナヅマが階段の中央に来るまで下の東屋で待つこともある。この時はイナヅマのはしる階段の上の親子がまるで歌舞伎の見栄をきっているように見えて面白かった。

冬のイナヅマ2 (ねじ式)

子供を真ん中に親子が手をつないで階段を降りてくる。ありふれた、そして微笑ましい日常の散歩風景。しかしその前には風雲急を告げるイナヅマが待ち受けている…ような。階段途中の踊り場で親子を待ち受けているような坊主頭の男の存在が不気味で…。昔、漫画雑誌の「ガロ」で見たつげ義春の「ねじ式」のワンシーンを思い浮かべた。

Across

公園の丘へはこの一直線の石段の他にも急な坂道や地面に丸木で土留めをしただけの階段や緩やかなスロープの道などあってそれぞれ趣も異なっている。この石段の中間の踊り場のところを緩やかなスロープが横切っている。長い石段を昇る人が入道雲が湧きたつ夏空に引き込まれてゆくような視界の中をスロープを下る人がゆっくりと横切っていった。どこかでカラスが鳴いている。

辿り着く

同じ階段でも、子供たちは跳ねるように、学生さんは大股で二段おきに、家族連れは子供の手を取って、そして歳を取るにつれて手すりのお世話になって時にはステッキを持って…。でも、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。段々そこに辿り着くことが大変になってくるけれど、それでもそこに行こうとするのはそこに行かねば見られない世界があるからだろう。

(Dec.2023)

gillman*s Gellery On the Hill

gillman*s gallery...

At the Park

もう長いこと公園の丘に行けていない。以前は公園の丘がぼくの散歩の目的地のひとつなのだけれど、その丘の上で季節や時間や天候ごとに展開されるシーンはぼくにとってまるで人生の舞台を見るように興味深い。今のリハビリの当面の目標もあの丘に戻ること。その日まで丘の上の撮りためた写真をあの丘へのオマージュとして…。

少年時代

夕暮れが訪れようとする時間帯、丘の上で少年が一人自転車にまたがり眼下の街並みをじっと見つめていた。その刹那、井上陽水の歌「少年時代」のメロディーが耳をかすめた。

ぼくも彼くらいの子供の頃、夏休みはここら辺を駆け回っていた。その頃はここには公園も丘もなく一面の畑や田んぼが広がっていた。もう一度、あの頃に戻ってこの丘に登ってみたいと思った。

青春時代

学校の帰りじゃないな。一旦家に帰ってからか、休みかなんかで皆で誘い合って自転車でここに来たような。女の子たちは丘の柵に腰を掛けている。一段下の方から男子たちが話しかけている。とても楽しそうな、でもどこか照れくさそうで…。もう、すっかり忘れてしまったけれどこんな気持ちがあったなぁ。

Sundown Dancers

夕暮れが迫る中、丘の上では下校途中に公園の丘に来たらしい男女学生が三人。鼻歌を口ずさみながらダンス。風は冷たい。なんか楽しいことがあったのかな、ぐるぐる回っている。いいなぁ。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

At the Park

On the Hill

~若いっていいなぁ~

もう長いこと公園の丘に行けていない。以前は公園の丘がぼくの散歩の目的地のひとつなのだけれど、その丘の上で季節や時間や天候ごとに展開されるシーンはぼくにとってまるで人生の舞台を見るように興味深い。今のリハビリの当面の目標もあの丘に戻ること。その日まで丘の上の撮りためた写真をあの丘へのオマージュとして…。

少年時代

夕暮れが訪れようとする時間帯、丘の上で少年が一人自転車にまたがり眼下の街並みをじっと見つめていた。その刹那、井上陽水の歌「少年時代」のメロディーが耳をかすめた。

ぼくも彼くらいの子供の頃、夏休みはここら辺を駆け回っていた。その頃はここには公園も丘もなく一面の畑や田んぼが広がっていた。もう一度、あの頃に戻ってこの丘に登ってみたいと思った。

青春時代

学校の帰りじゃないな。一旦家に帰ってからか、休みかなんかで皆で誘い合って自転車でここに来たような。女の子たちは丘の柵に腰を掛けている。一段下の方から男子たちが話しかけている。とても楽しそうな、でもどこか照れくさそうで…。もう、すっかり忘れてしまったけれどこんな気持ちがあったなぁ。

Sundown Dancers

夕暮れが迫る中、丘の上では下校途中に公園の丘に来たらしい男女学生が三人。鼻歌を口ずさみながらダンス。風は冷たい。なんか楽しいことがあったのかな、ぐるぐる回っている。いいなぁ。

アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。

(Dec.2023)

カテゴリー

- 新隠居主義(433)

- 猫と暮らせば(185)

- gillman*s park(295)

- gillman*s Lands(109)

- Ansicht Tokio(61)

- German Jokes(1)

- 下町の時間(40)

- NOSTALGIA(12)

- Déjà-vu(15)

- Music Scene(12)

- Column Ansicht(27)

- にほんご(20)

- あの時の文春(9)

- ドイツの目(4)

- Retro-Kino(5)

- TV-Eye(8)

- 落語(2)

gillman*s Choice Tod und Mädchen

ドイツ映画View

~3~

エゴン・シーレ

死と乙女

Egon Schiele: Tod und Mädchen

2018年はこのエゴン・シーレとグスタフ・クリムトの没後100年にあたり、翌年には日本でもこの二人の作品が大分紹介されたけど、周知のようにこの二人は当時世界を席巻したスペイン風邪で命を落としている。新型コロナウイルスに世界が震撼している今、急にこの時代が目の前に迫ってくるような気になる。

この映画は厳密にいえばオーストリアとルクセンブルクの合作映画なのだが言語はドイツ語だしドイツ語文化圏の映画ということでここに入れた。映画はエゴン・シーレの伝記には違いないが、物語は彼をとりまく女性たち特に恋人ヴァリ・ノイツィルとの関係を軸に回り始める。全編極めて抒情的に描かれているけど、その中身は実にやりきれない感じだ。

ヴァリとシーレの関係を中心にシーレの芸術に対する純粋さと表裏一体の狡さ。シーレはクリムトのモデルであったヴァリとの出会いによって近親相姦的な愛の関係にもあった妹ゲルティとの関係が変化してゆく。続いてヴァリとの同棲生活、そしてシーレの幼女との性愛疑惑の裁判。

その後シーレはアデーレとエーディト姉妹に目を付けて結局生活のためにエーディトと結婚、ヴァリとは画家とモデルの関係以上の関係を続けたいというエゴまるだしのシーレ。捨てられた形のヴァリは戦地の前線看護婦に志願しそこで病死してしまう。

妻となった良家育ちのエーディトは世間体をはばかりの性愛テーマの絵をやめて欲しいと願ったが、シーレは売れる絵だからやめられないという。終盤、スペイン風邪で身重のエーディトが亡くなる。シーレも罹患して重体に。結局妹が世話をするが医者は、闇市で宝石と交換で特効薬のキニーネを手に入れれば助かるとも。妹はエーディトの実家の姉アディーレに散々懇願した末に彼女が保有していたダイヤモンドを貰い受けやっと闇市でキニーネを手に入れるが、既にシーレは亡くなっていた。

映画の中の随所にシーレの作品を思わせるシーンが登場する。特に妻のエーディトと二人だけの会話のシーンで彼女が着ていた縞のドレスは、ぼくがシーレの人物画の中でも好きな一枚のうちの「縞のドレスを着て座るエーディト・シーレ(1915)/レオポルド美術館」そのまま、その場にいたように胸が熱くなった。

こういう映画を観ると人物としての芸術家とその作品についていつも考えされられる。シーレがもし絵を描かなかったらただの女たらしのクズだが…、芸術はそれを正当化させてくれるのだろうか。それは音楽家のリヒャルト・ワグナーなどにも言えることなのだけれども、ぼくは今その答えは持っていない。

観終わった後ヴァリ役のValerie Pachner(ヴァレリー・パフナー)の好演と彼女が演じたヴァリという女性の人物像の愛しさが深く心に残った。彼女はオーストリアの女優でこの作品で同国の主演女優賞をとり、さらに他の作品でも昨年ドイツ映画賞の女優賞も獲得している。これからが楽しみな女優だ。

[CREDIT]

Year:2016

Director: Dieter Berner

Writers: Hilde Berger, Dieter Berner

Stars:

Noah Saavedra-Egon Schiele

Maresi Riegner-sister Gerti Schiele

Valerie Pachner-Wally Neuzil

(May 2020)

Museum of the Month ピカソとその時代

Museum of the Month...

[感想メモ]

ベルリンの美術館の名称はややこしくて行くたびに面食らうのだけれど、例えばベルリン美術館(Staatliche Museen zu Berlin)という名の美術館は実際は無くて、それは15位いの美術館・博物館群を総称して言うのであって、その中にナショナルギャラリー(国立美術館)もある。そのナショナルギャラリーもアルテ(旧)とノイエ(新)があるって…。

ドイツ語のStaatlichというのが曲者で国立とも州立もとれる。日本では「国立」と称されるバイエルン国立歌劇場(Bayerische Staatsoper)もドレスデン国立歌劇場(Sächsischen Staatsoper Dresden)も実は州立である。

まぁ、そんなことはどうでも良いのだけれど、そのナショナルギャラリーの一つのベルクグリューン美術館の改装を機会に同館所蔵のピカソなどの作品がごっそり展示されるということで、これはめったにない機会に違いない。

考えてみたらピカソの作品をまとめて観たという記憶は余りない。パリやバルセロナにピカソ美術館というのがあるが、ピカソ自体多作なので色々な処で観ることは出来るけれど、それ以外ではこれほどまとまって観られることは少ないかもしれない。

今回はぼくの好きな青の時代の作品は少なかったけれど、展覧会のタイトルにもあるようにピカソと同時にクレーやマチスの多くの作品にも触れることが出来たのが嬉しかった。尚、今回はごく一部の作品を除いて撮影可だった。ぼくが撮ってきたのが下の6点。会場での撮影は後で詳細にまた観たいものに限ってすることにしている。

座るアルルカン/ピカソ

(1905)

どんなアーチストも時と共に作風は変わるのだろうが、中でもピカソほど生涯で作風が変わっていった作家も珍しいと思う。例えば以前見たヘレン・シャルフベックも生涯作風が変わり続けた人だったけれど、ピカソの変化幅は桁が違うと感じた。このアルルカンの絵も青の時代から抜け出てバラ色の時代へと変貌していった時期の作品。この頃は道化師や旅芸人の作品が多い。

座って足を拭く裸婦/ピカソ

(1921)

ピカソの新古典主義時代と称されるこの時期の作品がぼくは青の時代と並んで好きだ。手足が異常に大きいのだが奇異な感じはなくどちらかと言えば裸婦の豊饒さが伝わって来る。第一次世界大戦の混乱から抜け出た時代の古典的調和への憧憬もあるのだろうか。

サーカスの馬/ピカソ

(1937)

この馬を見ると「ゲルニカ」の中央で叫んでいるようなあの馬を想起する。この悲壮な表情をした馬は屈強な男にまさにサーカス会場に引き出されようとしている。このパステル画はゲルニカが描かれた数か月後に制作されたことから何らかの関連したモチーフを持っていると思う。画面は小さかったのだけれど撮ってきた写真を拡大してみると背後の観客のグロテスクな表情も明確に分かって会場とはまた違った鑑賞が出来る。

緑色のマニキュアをつけたドラ・マール/ピカソ

(1936)

今回の展覧会のポスターや図録の表紙にも使われている作品。ドラ・マールは当時新進気鋭の女流写真家でピカソのパートナーになった。この絵からは彼女の都会的な雰囲気と才能あふれる自信みたいなものが伝わって来る。ピカソから彼女に贈られ彼女は生涯その手元に置いていたという。

夢の都市/クレー

(1921)

今回の展覧会は「ピカソと…」と銘打っているけれど、クレーの作品もピカソに劣らず多数展示されていた。(ピカソの作品展示が55点に対しクレーの作品も33点という充実ぶり)そのクレーの作品の中でもぼくが一番惹かれたのがこの作品。バウハウス時代の作品だが別名フーガと呼ばれるように色と形がフーガのようにズレながら移行してゆくそのリズム感が素晴らしかった。

室内、エトルタ/マティス

(1920)

マチスの作品も素晴らしいものが多かった。マティスといえばその赤色が印象的だが、この作品の青系統の色彩も捨てがたい。エトルタとは印象派の画家たちが愛した北フランスの海辺の町。開いた窓の向こうに広がる港と海。青い光に囲まれた静謐な時間。

[図録]

358頁、2800円。殆ど全ての展示作品に丁寧な解説もついて標準的な図録になっているが最後に掲載されているクレー、ピカソ、マティスとジャコメッティに関する論文が興味深かった。

[蛇足]

西美で特別展がある時には混雑して待ち時間があるのでレストラン「CAFÉすいれん」には中々寄ることはないのだけれど、常設展だけの時には昔からよく寄っていた。この時は特別展が行われていたけれど時間がズレていたからか空いていたので久しぶりによって遅い昼食をとった。その時食べたのがこのオムライスだけど、フワトロの卵とビーフシチューが絶妙なハーモニーでとても美味しかった。

ピカソとその時代展

国立西洋美術館

2022年10月8日~2023年1月22日[感想メモ]

ベルリンの美術館の名称はややこしくて行くたびに面食らうのだけれど、例えばベルリン美術館(Staatliche Museen zu Berlin)という名の美術館は実際は無くて、それは15位いの美術館・博物館群を総称して言うのであって、その中にナショナルギャラリー(国立美術館)もある。そのナショナルギャラリーもアルテ(旧)とノイエ(新)があるって…。

ドイツ語のStaatlichというのが曲者で国立とも州立もとれる。日本では「国立」と称されるバイエルン国立歌劇場(Bayerische Staatsoper)もドレスデン国立歌劇場(Sächsischen Staatsoper Dresden)も実は州立である。

まぁ、そんなことはどうでも良いのだけれど、そのナショナルギャラリーの一つのベルクグリューン美術館の改装を機会に同館所蔵のピカソなどの作品がごっそり展示されるということで、これはめったにない機会に違いない。

考えてみたらピカソの作品をまとめて観たという記憶は余りない。パリやバルセロナにピカソ美術館というのがあるが、ピカソ自体多作なので色々な処で観ることは出来るけれど、それ以外ではこれほどまとまって観られることは少ないかもしれない。

今回はぼくの好きな青の時代の作品は少なかったけれど、展覧会のタイトルにもあるようにピカソと同時にクレーやマチスの多くの作品にも触れることが出来たのが嬉しかった。尚、今回はごく一部の作品を除いて撮影可だった。ぼくが撮ってきたのが下の6点。会場での撮影は後で詳細にまた観たいものに限ってすることにしている。

ピカソとその時代展

My Best 5+1

座るアルルカン/ピカソ

(1905)

どんなアーチストも時と共に作風は変わるのだろうが、中でもピカソほど生涯で作風が変わっていった作家も珍しいと思う。例えば以前見たヘレン・シャルフベックも生涯作風が変わり続けた人だったけれど、ピカソの変化幅は桁が違うと感じた。このアルルカンの絵も青の時代から抜け出てバラ色の時代へと変貌していった時期の作品。この頃は道化師や旅芸人の作品が多い。

座って足を拭く裸婦/ピカソ

(1921)

ピカソの新古典主義時代と称されるこの時期の作品がぼくは青の時代と並んで好きだ。手足が異常に大きいのだが奇異な感じはなくどちらかと言えば裸婦の豊饒さが伝わって来る。第一次世界大戦の混乱から抜け出た時代の古典的調和への憧憬もあるのだろうか。

サーカスの馬/ピカソ

(1937)

この馬を見ると「ゲルニカ」の中央で叫んでいるようなあの馬を想起する。この悲壮な表情をした馬は屈強な男にまさにサーカス会場に引き出されようとしている。このパステル画はゲルニカが描かれた数か月後に制作されたことから何らかの関連したモチーフを持っていると思う。画面は小さかったのだけれど撮ってきた写真を拡大してみると背後の観客のグロテスクな表情も明確に分かって会場とはまた違った鑑賞が出来る。

緑色のマニキュアをつけたドラ・マール/ピカソ

(1936)

今回の展覧会のポスターや図録の表紙にも使われている作品。ドラ・マールは当時新進気鋭の女流写真家でピカソのパートナーになった。この絵からは彼女の都会的な雰囲気と才能あふれる自信みたいなものが伝わって来る。ピカソから彼女に贈られ彼女は生涯その手元に置いていたという。

夢の都市/クレー

(1921)

今回の展覧会は「ピカソと…」と銘打っているけれど、クレーの作品もピカソに劣らず多数展示されていた。(ピカソの作品展示が55点に対しクレーの作品も33点という充実ぶり)そのクレーの作品の中でもぼくが一番惹かれたのがこの作品。バウハウス時代の作品だが別名フーガと呼ばれるように色と形がフーガのようにズレながら移行してゆくそのリズム感が素晴らしかった。

室内、エトルタ/マティス

(1920)

マチスの作品も素晴らしいものが多かった。マティスといえばその赤色が印象的だが、この作品の青系統の色彩も捨てがたい。エトルタとは印象派の画家たちが愛した北フランスの海辺の町。開いた窓の向こうに広がる港と海。青い光に囲まれた静謐な時間。

[図録]

358頁、2800円。殆ど全ての展示作品に丁寧な解説もついて標準的な図録になっているが最後に掲載されているクレー、ピカソ、マティスとジャコメッティに関する論文が興味深かった。

[蛇足]

西美で特別展がある時には混雑して待ち時間があるのでレストラン「CAFÉすいれん」には中々寄ることはないのだけれど、常設展だけの時には昔からよく寄っていた。この時は特別展が行われていたけれど時間がズレていたからか空いていたので久しぶりによって遅い昼食をとった。その時食べたのがこのオムライスだけど、フワトロの卵とビーフシチューが絶妙なハーモニーでとても美味しかった。

(Jan.202)

Museu of the Month Vallotton版画展

Museum of the Month...

ヴァロットン

[感想メモ]

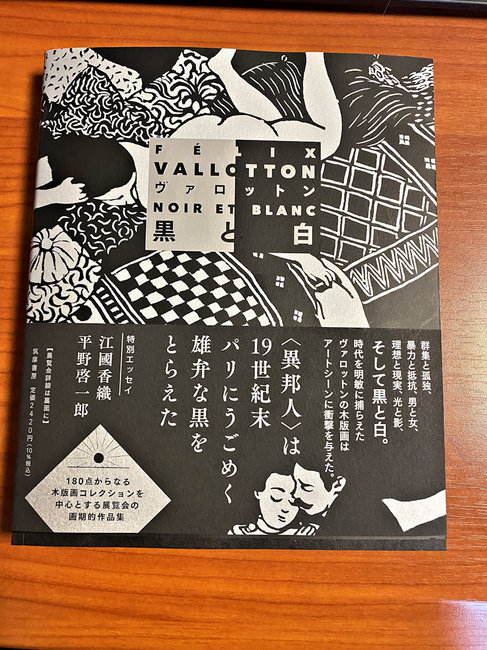

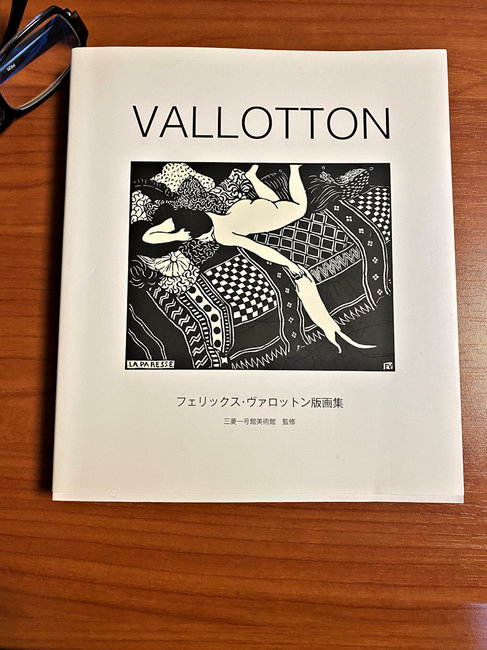

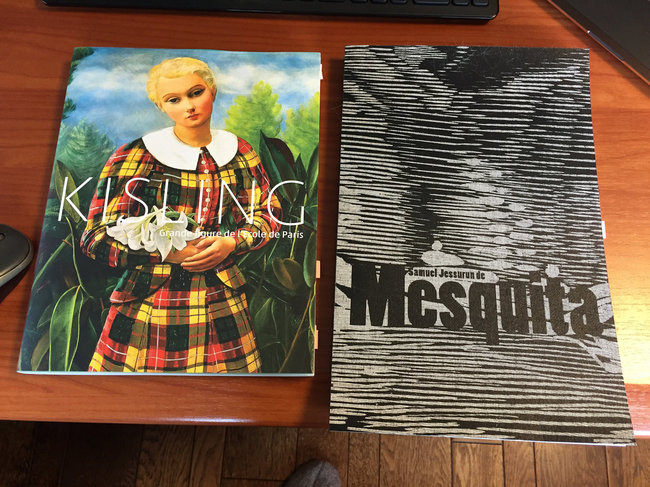

日本で初のヴァロットンの本格的な回顧展が三菱一号館美術館で開かれたのは確か2014年の事だったと思う。それはオルセー美術館から始まった世界巡回の回顧展の一環だった。その時も三菱一号館美術館の所有するヴァロットンの版画の多くが展示されていたけれど、当時は謎に満ちた油彩作品の「ボール(1899)」が世間の耳目を集めミステリアスな画家という側面に光が当てられていたように感じた。

その時ぼくはヴァロットンの黒と白の世界に魅せられて展覧会の図録とは別にヴァロットンの版画集を買った。今回の展覧会ではその黒と白の世界を堪能できた。グレーという中間的なモノクロ諧調を排して、黒と白の両極端に集約された光と影の世界の中で人々の揺れ動く心が炙り出される。世紀末のジャポニズムに触発された彼の版画は黒と白という領域で新たな表現に発展していったのだと思う。奇しくも今日12月29日はヴァロットンの命日である。

嘘/アンティミテ

(1897)

アンティミテというのは親密なという意味で男女関係の微妙な駆け引きや心理の揺れが白黒の極端なコントラストの中に浮かび上がる。アンティミテでは10の場面が描かれているがどれも甲乙つけがたい傑作と思う。このポストカードをもう長いこと自分の部屋に飾っている。

怠惰

(1896)

この構図を一目見て思い起こされるのがマネやセザンヌのオランピアで、この作品もそういう横たわる裸婦という範疇に入ると思うけれど、それにしても何と美しいモノクロの世界か。黒と白だけで素材の質感の違いまで伝わって来るような。ヴァロットンの中でもとりわけ美しい作品だ。

暗殺

(1893)

ヴァロットンは死をテーマにした作品をいくつか残しているけれど、これは何とも恐ろしい場面。直接的に描いてはいないが暗殺者の足元のズレたラグに勢い込んで襲いかかった形跡が見られるし、開かれたのドアノブに差し込まれた鍵の束らしいもの、暗殺者を抑える手、何があったのか、これを見た鑑賞者の中で新しいストーリーが動き出しそうな作品。

可愛い天使たち

(1894)

ヴァロットンには子供の版画も多い。暗殺や不倫など緊張する場面から屈託のない子供たちの姿にほっとさせるかと思いきや、子供たちが囃し立てているのは警官に連行される男。犯罪人というよりはホームレスのような格好の男を子供たちが寄ってたかって…、中には笑っている子もいる。可愛い天使たちの無邪気な残酷さ。

祖国を讃える歌

(1893)

ヴァロットンの作品を支えている一つの要素は透徹した観察眼。タイトルからすると台頭しつつあったナショナリズムに燃える群衆のようだが、よく見ると退屈そうにしている男や冷ややかに見ている者もいて…それもヴァロットンは見逃さない。前の作品もそうだけれど、絵を観るとタイトルが多分に皮肉であることに気づく。

[図録など]

238頁。2200円+税。ぼくはヴァロットンの版画集を持っていたので迷ったけれど、版画集には載っていない彩色リトグラフの作品や蔵書票などの小粋な作品も載っていたので買うことにした。これ一冊あれば彼の版画の世界を十分楽しむことが出来ると思う。

*会場では撮影可の展示室もあり、小さな版画は撮影してあとで拡大して細部を鑑賞できるのでありがたい。

ヴァロットン版画集

ヴァロットン

「黒と白」展

三菱一号館美術館

2022年10月21日~2023年1月29日

[感想メモ]

日本で初のヴァロットンの本格的な回顧展が三菱一号館美術館で開かれたのは確か2014年の事だったと思う。それはオルセー美術館から始まった世界巡回の回顧展の一環だった。その時も三菱一号館美術館の所有するヴァロットンの版画の多くが展示されていたけれど、当時は謎に満ちた油彩作品の「ボール(1899)」が世間の耳目を集めミステリアスな画家という側面に光が当てられていたように感じた。

その時ぼくはヴァロットンの黒と白の世界に魅せられて展覧会の図録とは別にヴァロットンの版画集を買った。今回の展覧会ではその黒と白の世界を堪能できた。グレーという中間的なモノクロ諧調を排して、黒と白の両極端に集約された光と影の世界の中で人々の揺れ動く心が炙り出される。世紀末のジャポニズムに触発された彼の版画は黒と白という領域で新たな表現に発展していったのだと思う。奇しくも今日12月29日はヴァロットンの命日である。

Vallotton版画

My Best 5

嘘/アンティミテ

(1897)

アンティミテというのは親密なという意味で男女関係の微妙な駆け引きや心理の揺れが白黒の極端なコントラストの中に浮かび上がる。アンティミテでは10の場面が描かれているがどれも甲乙つけがたい傑作と思う。このポストカードをもう長いこと自分の部屋に飾っている。

怠惰

(1896)

この構図を一目見て思い起こされるのがマネやセザンヌのオランピアで、この作品もそういう横たわる裸婦という範疇に入ると思うけれど、それにしても何と美しいモノクロの世界か。黒と白だけで素材の質感の違いまで伝わって来るような。ヴァロットンの中でもとりわけ美しい作品だ。

暗殺

(1893)

ヴァロットンは死をテーマにした作品をいくつか残しているけれど、これは何とも恐ろしい場面。直接的に描いてはいないが暗殺者の足元のズレたラグに勢い込んで襲いかかった形跡が見られるし、開かれたのドアノブに差し込まれた鍵の束らしいもの、暗殺者を抑える手、何があったのか、これを見た鑑賞者の中で新しいストーリーが動き出しそうな作品。

可愛い天使たち

(1894)

ヴァロットンには子供の版画も多い。暗殺や不倫など緊張する場面から屈託のない子供たちの姿にほっとさせるかと思いきや、子供たちが囃し立てているのは警官に連行される男。犯罪人というよりはホームレスのような格好の男を子供たちが寄ってたかって…、中には笑っている子もいる。可愛い天使たちの無邪気な残酷さ。

祖国を讃える歌

(1893)

ヴァロットンの作品を支えている一つの要素は透徹した観察眼。タイトルからすると台頭しつつあったナショナリズムに燃える群衆のようだが、よく見ると退屈そうにしている男や冷ややかに見ている者もいて…それもヴァロットンは見逃さない。前の作品もそうだけれど、絵を観るとタイトルが多分に皮肉であることに気づく。

[図録など]

238頁。2200円+税。ぼくはヴァロットンの版画集を持っていたので迷ったけれど、版画集には載っていない彩色リトグラフの作品や蔵書票などの小粋な作品も載っていたので買うことにした。これ一冊あれば彼の版画の世界を十分楽しむことが出来ると思う。

*会場では撮影可の展示室もあり、小さな版画は撮影してあとで拡大して細部を鑑賞できるのでありがたい。

ヴァロットン版画集

(Dec/2022)

gillman*s Art 青木繁「海の幸」の家

gillman*s Art...

青木繁「海の幸」の家

実に数年ぶりに二泊三日で房総に温泉旅行に行った。二日目、養老渓谷から次の温泉地である千倉に行く前に海岸沿いに車を走らせている内にコーヒーが飲みたくなりたまたま見つけた喫茶店に入った。

入ってみると客はいない。人懐っこそうなマスターが出てきて注文をする前から何か話したくてか外の景色の説明を始める、…めったに客が来ないのかしら。頼んだコーヒーが来てここら辺に何かないかとスマホで地図をみていたら、近くに青木繁があの名作「海の幸」を描いた時に滞在していた家が残っていると出ていた。

気づいていなかったけど、そう言えばここはあの名作の舞台になった布良(めら)の海岸だ。マスターにその場所を聞くと案内するという。コーヒーがまだ来たばかりなので暫らく飲んでいると、彼がそわそわして身体中から早く案内したい光線みたいなのが発せられている。で、コーヒータイム終了。

その青木繁「海の幸」の家は海岸に向かって少し坂を下ったすぐそばにあった。そこには一軒の古民家が建っていてマスターがその前にある住宅の玄関の戸を叩くと男性が出てきた。その人がこの古民家の現在の主の小谷さんで案内をしてくれる。古民家は市の文化財で記念館にもなっているので入館料300円を払う。

青木繁は東京美術学校(現東京藝大)を卒業した年の夏、東京美術学校の仲間でもあり画塾「不同舎」の仲間であった坂本繁二郎・森田恒友・福田たねと制作旅行で布良に来ていたのだけれど、宿代がなくなって旅館を追い出されたところを当時の漁師頭をしていた小谷家にいわば居候することが許されて二月近くも滞在した。その時にここで「海の幸」が制作されたということらしい。

部屋は多分二間続きの奥の座敷を使っていたと思われるのだけれど、さして広くないこの座敷で四人の若者が日本の黎明期の西洋画を巡り熱い芸術論議を戦わせていたかと思うと感慨深かった。絵画には直接関係ないが、青木繁は28歳の若さで亡くなってしまうが、妻となった福田たねとの間に子供が出来ていて、その子は後に音楽家、尺八奏者の第一人者となった福田蘭堂氏でその長男が往年のクレージーキャッツのメンバーであり、料理家でもあった石橋エータロー氏ということであった。つまりエータロー氏は青木繁の孫だったのだということを初めて知った。

*小谷さんの話では、ここらへんの事情が12月26日(月)にNHK BSプレミアムの「ぐるっと海道3万キロ~海の幸の生まれた浜、房州布良の三代の訪問者~」というタイトルで18時半から放映されるということだった。

また余談になるがこの小谷家は漁師頭だったためいつも水産伝習所の伝習生の訓練の受け入れをしていたのだが、その訓練生をいつも引率してきていたのが当時伝習所の教師をしていた内村鑑三だった。

以前から鑑三の話をよく聞いてくれていた漁師で村の役場の収入役でもあった神田吉右衛門という人物にある日、自分が漁法の改良などいろいろ頑張っても中々漁師の生活は良くはならないとこぼしたところ、「内村さん、改良も良いけれど、何よりも先に漁師を改良しなければ駄目ですよ」と言われて、以前から迷っていたキリスト者としての道を目指すことに決めたという。鑑三はすぐに水産伝道所を辞しキリスト教伝道者の道を歩み始める。

偶然コーヒーを飲みに寄った喫茶店がきっかけで色々な歴史上の人物の接点に触れることになって布良という場所の当時の奥深さも知ることができた。これも縁というものかもしれない。

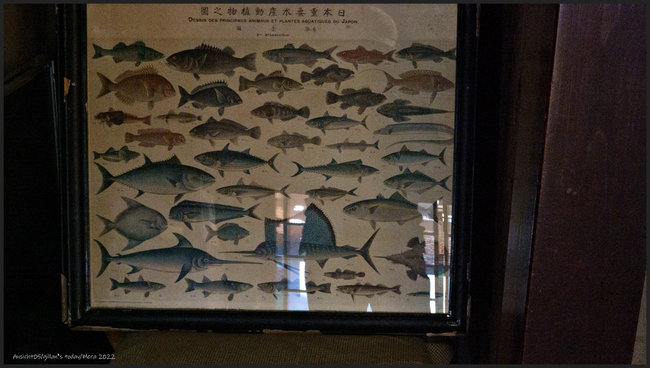

「日本重要水産動植物圖」

水産伝習所から伝習生を受け入れているお礼として三枚が小谷家に贈られたもので、それがまだ残されていた。それは実は日本最初の本格的な図鑑とされるものらしい。当時、青木繁もこれを見て魚の表現の参考にしたらしい。これの原画100枚が大日本水産会の資料室で発見され以前テレビの「なんでも鑑定団」に出され超高額査定がされていたのをぼくも覚えている。

これが「日本重要水産動植物圖」として大蔵省印刷局の印刷で出版されたのが明治23年(1890)でそのタイトルに英語がついているが、小谷家に贈られたものを見るとそれがフランス語のタイトルになっているので、これはおそらくその2年前の明治21年にパリ万博に出展されたものと同じ版と思われる。英語版とは魚の向きなども異なっているので分かる。

「日本水産動植物図集」としては昭和6-7年(1931-32年)に大日本水産会創立50周年事業として当時の知識・技術を集結させて上下巻で出版された。(当時45円)。52㎝×37㎝の大きさで、600種類以上、805図が収録されている。

青木繁「海の幸」の家

実に数年ぶりに二泊三日で房総に温泉旅行に行った。二日目、養老渓谷から次の温泉地である千倉に行く前に海岸沿いに車を走らせている内にコーヒーが飲みたくなりたまたま見つけた喫茶店に入った。

入ってみると客はいない。人懐っこそうなマスターが出てきて注文をする前から何か話したくてか外の景色の説明を始める、…めったに客が来ないのかしら。頼んだコーヒーが来てここら辺に何かないかとスマホで地図をみていたら、近くに青木繁があの名作「海の幸」を描いた時に滞在していた家が残っていると出ていた。

気づいていなかったけど、そう言えばここはあの名作の舞台になった布良(めら)の海岸だ。マスターにその場所を聞くと案内するという。コーヒーがまだ来たばかりなので暫らく飲んでいると、彼がそわそわして身体中から早く案内したい光線みたいなのが発せられている。で、コーヒータイム終了。

その青木繁「海の幸」の家は海岸に向かって少し坂を下ったすぐそばにあった。そこには一軒の古民家が建っていてマスターがその前にある住宅の玄関の戸を叩くと男性が出てきた。その人がこの古民家の現在の主の小谷さんで案内をしてくれる。古民家は市の文化財で記念館にもなっているので入館料300円を払う。

青木繁は東京美術学校(現東京藝大)を卒業した年の夏、東京美術学校の仲間でもあり画塾「不同舎」の仲間であった坂本繁二郎・森田恒友・福田たねと制作旅行で布良に来ていたのだけれど、宿代がなくなって旅館を追い出されたところを当時の漁師頭をしていた小谷家にいわば居候することが許されて二月近くも滞在した。その時にここで「海の幸」が制作されたということらしい。

部屋は多分二間続きの奥の座敷を使っていたと思われるのだけれど、さして広くないこの座敷で四人の若者が日本の黎明期の西洋画を巡り熱い芸術論議を戦わせていたかと思うと感慨深かった。絵画には直接関係ないが、青木繁は28歳の若さで亡くなってしまうが、妻となった福田たねとの間に子供が出来ていて、その子は後に音楽家、尺八奏者の第一人者となった福田蘭堂氏でその長男が往年のクレージーキャッツのメンバーであり、料理家でもあった石橋エータロー氏ということであった。つまりエータロー氏は青木繁の孫だったのだということを初めて知った。

*小谷さんの話では、ここらへんの事情が12月26日(月)にNHK BSプレミアムの「ぐるっと海道3万キロ~海の幸の生まれた浜、房州布良の三代の訪問者~」というタイトルで18時半から放映されるということだった。

また余談になるがこの小谷家は漁師頭だったためいつも水産伝習所の伝習生の訓練の受け入れをしていたのだが、その訓練生をいつも引率してきていたのが当時伝習所の教師をしていた内村鑑三だった。

以前から鑑三の話をよく聞いてくれていた漁師で村の役場の収入役でもあった神田吉右衛門という人物にある日、自分が漁法の改良などいろいろ頑張っても中々漁師の生活は良くはならないとこぼしたところ、「内村さん、改良も良いけれど、何よりも先に漁師を改良しなければ駄目ですよ」と言われて、以前から迷っていたキリスト者としての道を目指すことに決めたという。鑑三はすぐに水産伝道所を辞しキリスト教伝道者の道を歩み始める。

偶然コーヒーを飲みに寄った喫茶店がきっかけで色々な歴史上の人物の接点に触れることになって布良という場所の当時の奥深さも知ることができた。これも縁というものかもしれない。

「日本重要水産動植物圖」

水産伝習所から伝習生を受け入れているお礼として三枚が小谷家に贈られたもので、それがまだ残されていた。それは実は日本最初の本格的な図鑑とされるものらしい。当時、青木繁もこれを見て魚の表現の参考にしたらしい。これの原画100枚が大日本水産会の資料室で発見され以前テレビの「なんでも鑑定団」に出され超高額査定がされていたのをぼくも覚えている。

これが「日本重要水産動植物圖」として大蔵省印刷局の印刷で出版されたのが明治23年(1890)でそのタイトルに英語がついているが、小谷家に贈られたものを見るとそれがフランス語のタイトルになっているので、これはおそらくその2年前の明治21年にパリ万博に出展されたものと同じ版と思われる。英語版とは魚の向きなども異なっているので分かる。

「日本水産動植物図集」としては昭和6-7年(1931-32年)に大日本水産会創立50周年事業として当時の知識・技術を集結させて上下巻で出版された。(当時45円)。52㎝×37㎝の大きさで、600種類以上、805図が収録されている。

(Dec.2022)

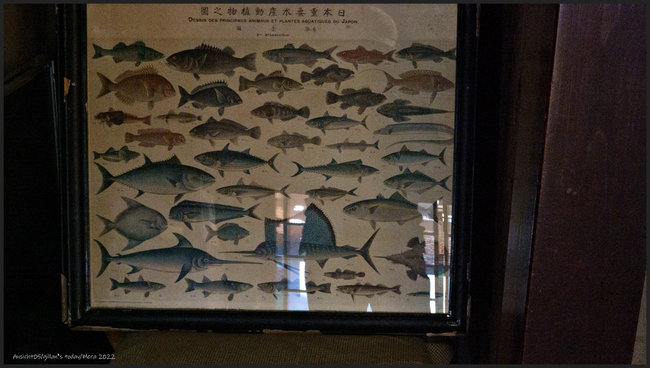

gillman*s Choice うたたね

gillman*s Choice...

写真集や画集は好きだけれど高いし場所をとるので基本的には美術展や写真展の図録以外は買わないようにしているのだけれど、それでもどうしても手元に置いておきたくなるものがあると年に一、二冊は買うことがある。

今年は川内倫子の写真集「うたたね」を買った。今までぼくが買った写真集とは大分傾向が異なる。彼女独特の色合いと視線。日常の何気ないシーンが主にスクエアーの画面の中に展開されている。

写真集の帯には「うたたね」というタイトルの上に「死んでしまうということ」と書いてある。見開いたページの左右に一枚づつの写真。丁寧に日常を見つめた何気ないシーンに少しづつ死の匂いが漂い始める。

何気ない日常こそが死と隣り合わせにあるのだと言いたいのか。それともそうだからこそ何気ない日常が愛おしいというのか。それとも…。どう解釈しようともそれは美術史家のゴンブリッジの言う「鑑賞者の取り分」の範疇なのだろうが、見るたびに感ずるところがある。この写真集には「うたたね」というタイトル以外に文字は一切ない。

My Favorite Photobooks

写真集「うたたね」

川内倫子

写真集や画集は好きだけれど高いし場所をとるので基本的には美術展や写真展の図録以外は買わないようにしているのだけれど、それでもどうしても手元に置いておきたくなるものがあると年に一、二冊は買うことがある。

今年は川内倫子の写真集「うたたね」を買った。今までぼくが買った写真集とは大分傾向が異なる。彼女独特の色合いと視線。日常の何気ないシーンが主にスクエアーの画面の中に展開されている。

写真集の帯には「うたたね」というタイトルの上に「死んでしまうということ」と書いてある。見開いたページの左右に一枚づつの写真。丁寧に日常を見つめた何気ないシーンに少しづつ死の匂いが漂い始める。

何気ない日常こそが死と隣り合わせにあるのだと言いたいのか。それともそうだからこそ何気ない日常が愛おしいというのか。それとも…。どう解釈しようともそれは美術史家のゴンブリッジの言う「鑑賞者の取り分」の範疇なのだろうが、見るたびに感ずるところがある。この写真集には「うたたね」というタイトル以外に文字は一切ない。

(Dec.2022)

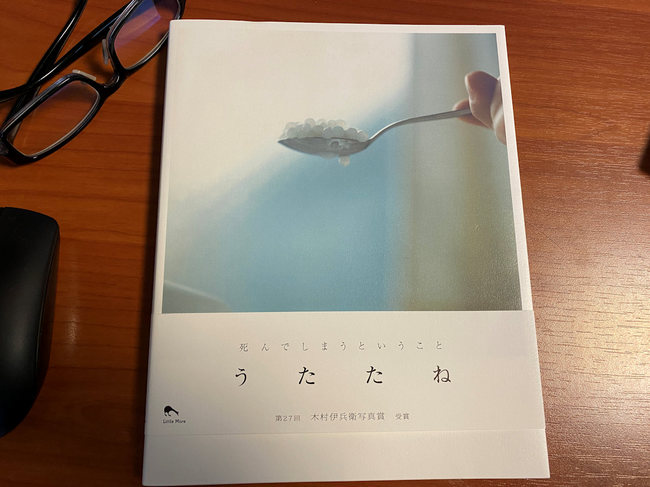

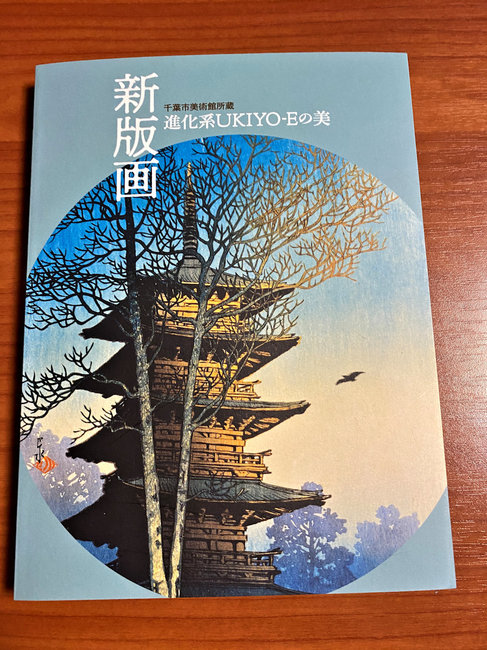

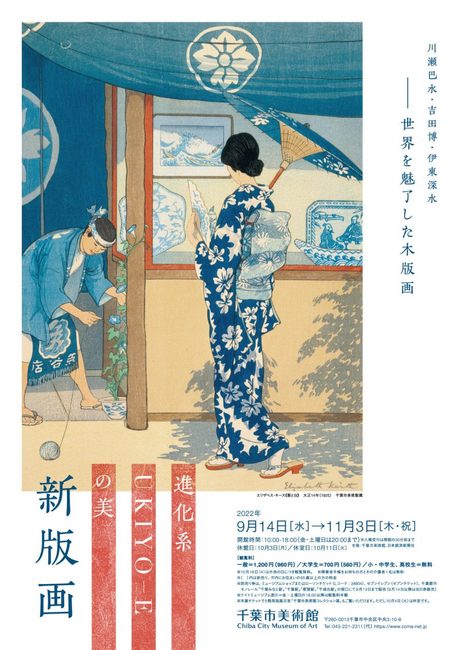

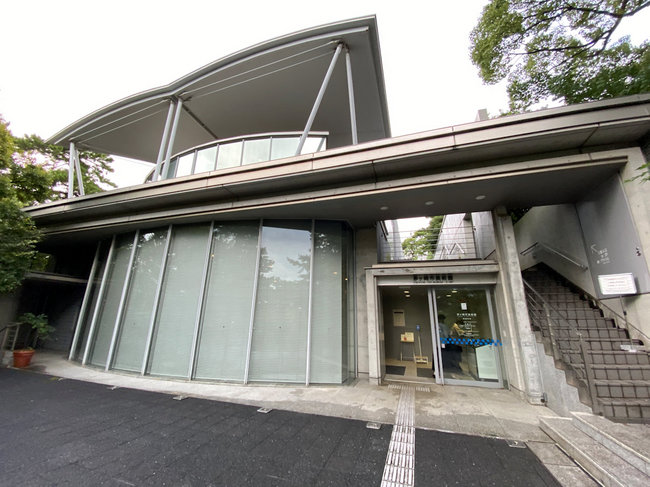

Museum of the Month 新版画 進化系UKIYO-Eの美

Museum of the Month...

[印象メモ]

コロナ禍でいくつもの気になっていた展覧会を見逃したけれど流石にそろそろ我慢の限界に来た。ということで予約制が解けた美術展も多くなって来たからこちらも動き始めた。

手始めに千葉市美術館の新版画展に行くことにした。ここはまず混んでいることはないのと、昨年の1月に開かれた「田中一村展 ―千葉市美術館収蔵全作品展」を見損なったリベンジみたいな気持ちがあった。

結果、行ってみて大正解。川瀬巴水、伊藤深水から吉田博そしてフリッツ・カペラリやヘレン・ハイドそしてバーサ・ラム等往年の外国人による新版画など実に多岐にわたり、かつ膨大な作品数の展示が素晴らしかった。

千葉市美術館の新版画の所蔵も凄いし、加えて学芸員の西山さんの的確な審美眼もこの美術館の活動を支えていると感じた。それにしてもいつも感じるのは今回の美術展もそうなのだけれど、素晴らしい内容なのに当日も会場で見かけたのはほんの数名の人影。平日だったからかもしれないが、落ち着いてゆっくり見られるのは嬉しいけれど、何とももったいない気がした。

新版画展

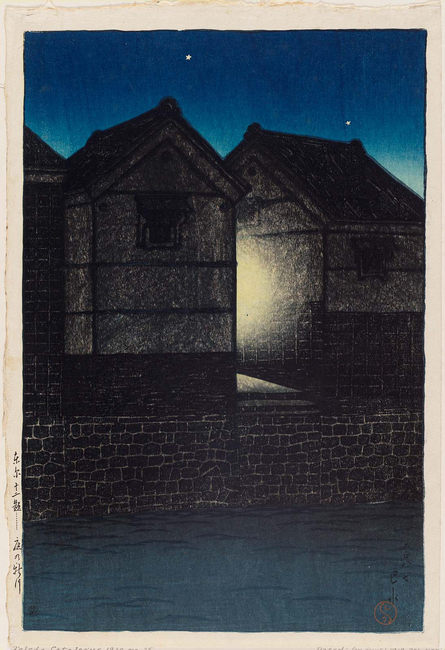

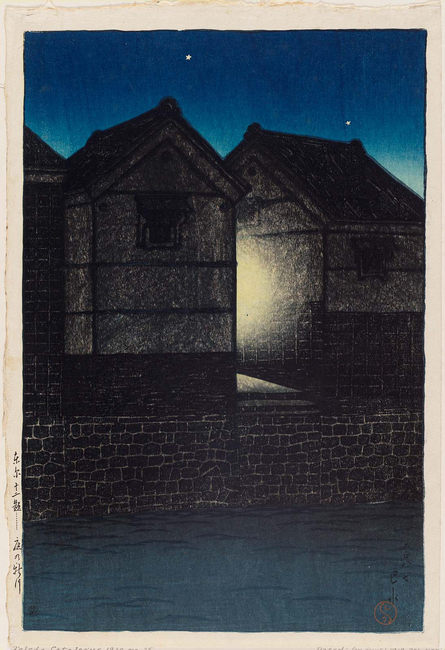

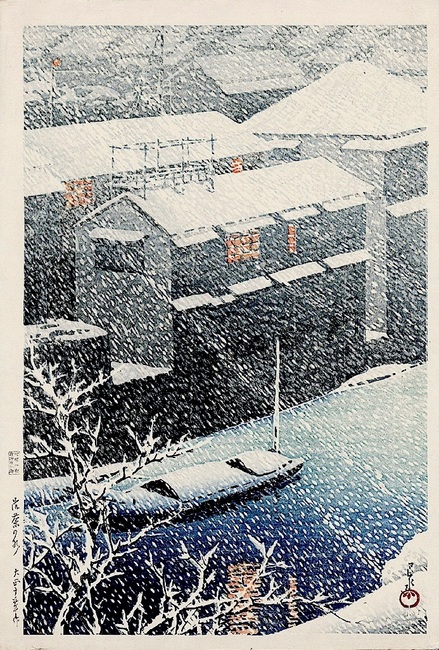

東京十二か月三十間堀の暮雪

川瀬巴水(1920)

巴水の意欲作として有名な作品。場所は今の銀座あたりらしいが川を挟んで向かい側にある建物が東京にしては珍しい吹雪のような激しい雪でかすんでいる。雪の激しさを表すために版木を砥石やタワシでこすって凹凸をつけたと言われる。当時革新的だった版元の渡邉庄三郎の下での意欲的な取り組みと思う。

新美人十二姿 虫の音

伊東深水(1923)

日本画で中々芽が出ない川瀬巴水に版画を薦めたのは伊東深水と言われるように深水は早くから日本画と同時に版画に取り組んでいた。その作風は彼の美人画にあるように女性の楚々とした姿が印象的。このシリーズは渡邉版画店の予約会員に毎月一枚づつリリースされたようだ。それまでの版画の美人図とは異なりとても現代的に感じられる。

五位鷺

小原古邨(1912)

古邨は鷺が好きらしく色々な鷺を描いている。ぼくも小原祥邨時代に渡邊庄三郎のところで出した春先の鷺を描いたものの後摺りを持っているけど清々しい感じがする。それに対してこの五位鷺はどこかドスがきいている。三日月の輝く葦の原でじっと瞑想しているような。構図も決まっている。

今戸夏月

小林清親(1881)

小林清親は浮世絵に西洋的な技巧、視点を取り入れて新版画の先駆的な作家だと思う。清親の時代の浮世絵は洋紅と呼ばれる毒々しい赤色を使った開花絵が多いが、ぼくはそれは余り好きではない。清親の絵は当時としてはどちらかと言えば色は抑え目でパースペクティブな構図などに重きを置いていた。この絵では芸者がひとつのお座敷が終わってランプのともる部屋でこれからのお座敷のために三味線の調子を調べているような情景に見える。

入浴

ヘレン・ハイド(1905)

会場には別コーナーとしてヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムのかなり充実した展示がなされていた。ヘレンはアメリカの版画家で1899年に来日しフェノロサや狩野友信やバーナード・リーチなどの教えも受けていたらしい。このヘレンやバーサ・ラムなどの版画は日本人の版画家の作品に比べて色彩が全体に淡いのが印象的だった。彼女は母子の情景を描いた浮世絵が好きだったようで、同じ嗜好を持っていたメアリー・カサットの影響もあるようだ。

[関連書籍]

新版画/進化系UKIYO-Eの美

169頁、2300円。今回の展覧会の図録にもなっているが同時に別枠で展示されていたヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムの作品は収録されていない。図録のタイトルには千葉市美術館所蔵と銘打ってあるところはいかにも版画作品の充実した所蔵を有している当美術館の誇りのようなものが感じられる。

東京人No.451 新版画と東京

今回の展覧会とは直接関連はないが、ぼくの好きな雑誌である「東京人」の今年の三月号がまさに新版画と東京という特集だったので、この展覧会と合わせて読むと興味深い。記事の中には川瀬巴水等の版画のコレクターとしても有名だったスティーブ・ジョブズのエピソードなども載っていて楽しい。

新版画 進化系UKIYO-Eの美

千葉市美術館

2022年9月14日~11月3日

[印象メモ]

コロナ禍でいくつもの気になっていた展覧会を見逃したけれど流石にそろそろ我慢の限界に来た。ということで予約制が解けた美術展も多くなって来たからこちらも動き始めた。

手始めに千葉市美術館の新版画展に行くことにした。ここはまず混んでいることはないのと、昨年の1月に開かれた「田中一村展 ―千葉市美術館収蔵全作品展」を見損なったリベンジみたいな気持ちがあった。

結果、行ってみて大正解。川瀬巴水、伊藤深水から吉田博そしてフリッツ・カペラリやヘレン・ハイドそしてバーサ・ラム等往年の外国人による新版画など実に多岐にわたり、かつ膨大な作品数の展示が素晴らしかった。

千葉市美術館の新版画の所蔵も凄いし、加えて学芸員の西山さんの的確な審美眼もこの美術館の活動を支えていると感じた。それにしてもいつも感じるのは今回の美術展もそうなのだけれど、素晴らしい内容なのに当日も会場で見かけたのはほんの数名の人影。平日だったからかもしれないが、落ち着いてゆっくり見られるのは嬉しいけれど、何とももったいない気がした。

新版画展

My Best 5

東京十二か月三十間堀の暮雪

川瀬巴水(1920)

巴水の意欲作として有名な作品。場所は今の銀座あたりらしいが川を挟んで向かい側にある建物が東京にしては珍しい吹雪のような激しい雪でかすんでいる。雪の激しさを表すために版木を砥石やタワシでこすって凹凸をつけたと言われる。当時革新的だった版元の渡邉庄三郎の下での意欲的な取り組みと思う。

新美人十二姿 虫の音

伊東深水(1923)

日本画で中々芽が出ない川瀬巴水に版画を薦めたのは伊東深水と言われるように深水は早くから日本画と同時に版画に取り組んでいた。その作風は彼の美人画にあるように女性の楚々とした姿が印象的。このシリーズは渡邉版画店の予約会員に毎月一枚づつリリースされたようだ。それまでの版画の美人図とは異なりとても現代的に感じられる。

五位鷺

小原古邨(1912)

古邨は鷺が好きらしく色々な鷺を描いている。ぼくも小原祥邨時代に渡邊庄三郎のところで出した春先の鷺を描いたものの後摺りを持っているけど清々しい感じがする。それに対してこの五位鷺はどこかドスがきいている。三日月の輝く葦の原でじっと瞑想しているような。構図も決まっている。

今戸夏月

小林清親(1881)

小林清親は浮世絵に西洋的な技巧、視点を取り入れて新版画の先駆的な作家だと思う。清親の時代の浮世絵は洋紅と呼ばれる毒々しい赤色を使った開花絵が多いが、ぼくはそれは余り好きではない。清親の絵は当時としてはどちらかと言えば色は抑え目でパースペクティブな構図などに重きを置いていた。この絵では芸者がひとつのお座敷が終わってランプのともる部屋でこれからのお座敷のために三味線の調子を調べているような情景に見える。

入浴

ヘレン・ハイド(1905)

会場には別コーナーとしてヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムのかなり充実した展示がなされていた。ヘレンはアメリカの版画家で1899年に来日しフェノロサや狩野友信やバーナード・リーチなどの教えも受けていたらしい。このヘレンやバーサ・ラムなどの版画は日本人の版画家の作品に比べて色彩が全体に淡いのが印象的だった。彼女は母子の情景を描いた浮世絵が好きだったようで、同じ嗜好を持っていたメアリー・カサットの影響もあるようだ。

[関連書籍]

新版画/進化系UKIYO-Eの美

169頁、2300円。今回の展覧会の図録にもなっているが同時に別枠で展示されていたヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムの作品は収録されていない。図録のタイトルには千葉市美術館所蔵と銘打ってあるところはいかにも版画作品の充実した所蔵を有している当美術館の誇りのようなものが感じられる。

東京人No.451 新版画と東京

今回の展覧会とは直接関連はないが、ぼくの好きな雑誌である「東京人」の今年の三月号がまさに新版画と東京という特集だったので、この展覧会と合わせて読むと興味深い。記事の中には川瀬巴水等の版画のコレクターとしても有名だったスティーブ・ジョブズのエピソードなども載っていて楽しい。

(Oct.2022)

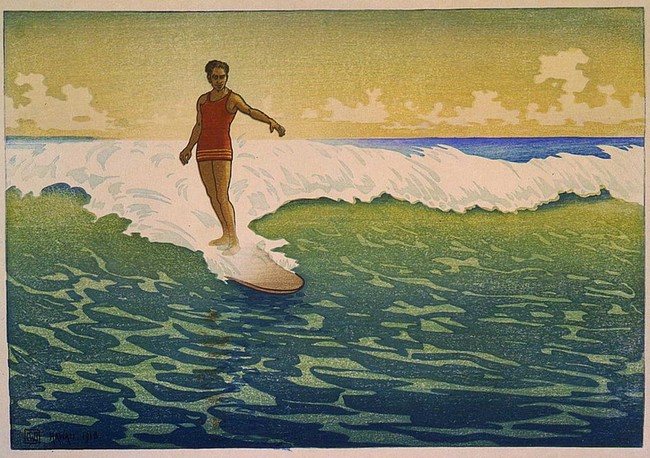

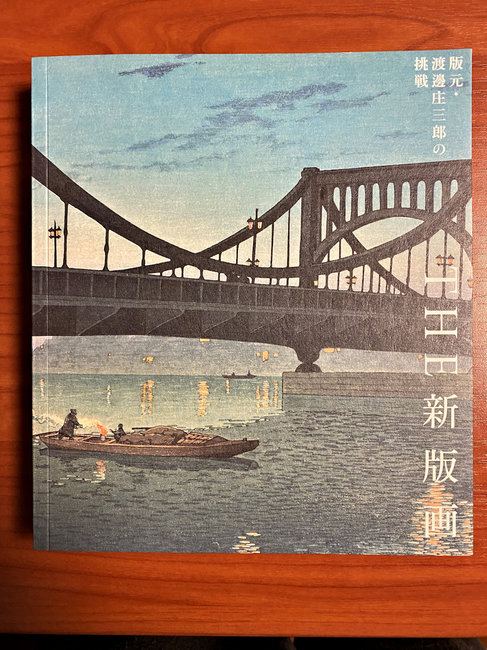

Museum of the Month THE新版画

Museum of the Month...

[感想メモ]

茅ケ崎市美術館は、原安三郎のコレクションから新たに発見されたものも含めて240点が一斉に公開された2018年の「小原古邨展」以来の久しぶりの訪問なのだけれど、今回は版元、渡邊庄三郎の挑戦と銘打った「THE 新版画」展だった。

先月行った千葉市美術館での「新版画 進化系UKIYO-Eの美」展と合わせると今年はちょっと集中的に版画展を観ていることになるのだけれど、コロナ明け(まだそうは言えないとは思うが)の美術館訪問再開の皮切りとしては悪くない。内容は重複している所もあるが、今回は新版画を世に送った版元、渡邊庄三郎を中心に組み立てているのでまた一味違ったものになっている。

先の「小原古邨展」では新発見の作品が多数公開されるということでここも最終日には1時間待ちの行列ができたけれど、今回は会場には平日ということもあってまばらな観客が居たのみで閑散としていた。ここは原安三郎の別荘跡ということもあって(それ以前は川上音二郎と貞奴の邸宅)版画にはゆかりの地なのだが…。

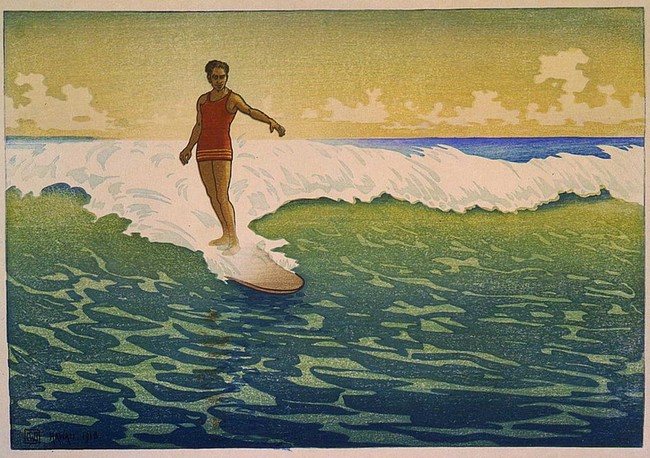

THE新版画展

ホノルル波乗り(1919)

チャールズ・W・バートレット

イギリス人バートレットは来日して渡邊庄三郎のところで浮世絵や版画の技法を活かして当時の日本の様子やアジアなどの風景を浮世絵版画で制作していた。その後イギリスへの帰国途中で立ち寄ったハワイが気に入り永住することに。この版画はハワイの伝説的サーファー、デューク・カハナモクがサーフィンをしているシーンなのだが、もう浮世絵の模倣ではなく新版画の技法が完全に彼の表現手段として成り立っているように思う。本展覧会のパンフレットにも載っているように彼にはサーフィンの連作がある。バートレットは後にホノルル美術館の創設者になる。

猟師の話(1922)

吉田博

本展には吉田博の作品も展示されていたがその中でもこの作品は異彩を放っていた。彼はこの作品で洋画の筆致や題材を版画で表現しようとしたらしいが、確かに一見して他の新版画の作品とは異なっている。もともと吉田は洋画家出身でこの作品は庄三郎の下で最初期に取り組んだ作品で、これはその試し刷りのようだ。吉田はその後庄三郎の下を離れて自分の新版画の道を行くことになる。

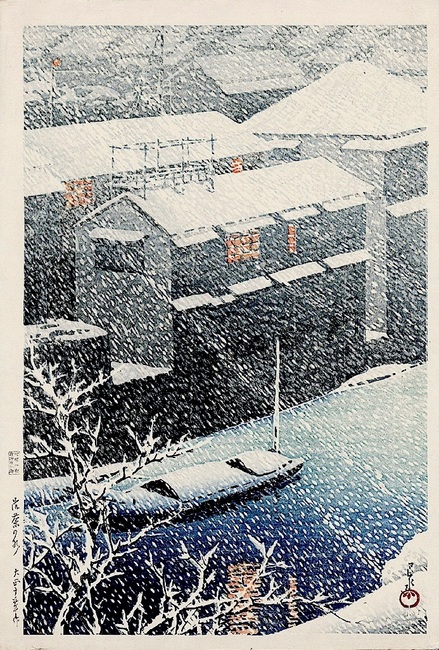

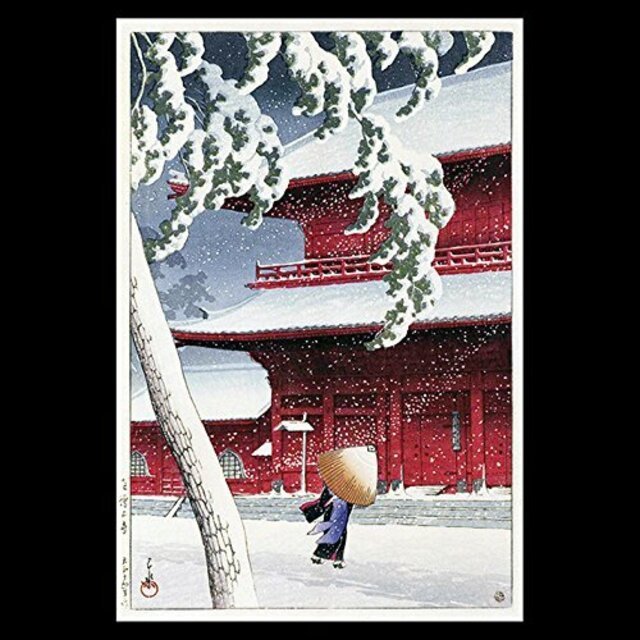

吹雪(1932)

伊東深水

深水は版画の世界では川瀬巴水の先輩にあたる。会場には何点か深水の風景版画も展示されていたが、やはり深水の美人画は版画の世界でも白眉であることは間違いない。この作品は現代美人集第二輯に収められた作品で、このタイトル「吹雪」では多分同じような構図の別の作品の方が知られていると思うけど、ぼくはこちらの方が好きだ。降りしきる雪を傘で除けながら歩む女性が何かの拍子にふと足元に目をやる、日本舞踊のような仕草が歌舞伎の見栄を切った一瞬のように決まっている。

雪中群鷺(昭和初期)

小原祥邨

小原古邨は版元渡邊庄三郎のところでは小原祥邨と名乗っていた。古邨は鷺が好きらしく庄三郎のもとでも多くの鷺の作品を残している。柳の新芽が芽吹いた春先、二羽の鷺が飛び立つ「柳に白鷺」はぼくも後刷りをもっている好きな作品だけれども、この「雪中群鷺」はそうした鷺を扱った作品の中でも一番好きな作品だ。五羽の鷺の配置と全体の構図が雪中で寒さに耐える鷺の凛とした姿を的確に表している。

湯宿の朝(塩原新湯)(1946)

川瀬巴水

巴水に縁の深い塩原の温泉宿の窓外風景なのだが、この作品に初めて触れたのは2013年に大田区立郷土博物館で行われた「川瀬巴水展」だったと思う。今回はこの一枚だけが飾られているが、大田区郷土博物館では山や空そして障子の色合いが微妙に異なる薄刷版、濃刷版などが展示されていた。川瀬巴水や吉田博は一つの版木で色などを変えることで、同じ場所の季節や時間などの変化を付けた複数の作品を作るという手法を使うことがあるが、これはもう少し微妙な変化をつけたいくつかの作品があるということなのかもしれない。

[図録]

264頁、2500円。大変見やすい図録になっている。版元、渡邊庄三郎を軸とした新版画の流れが作品と解説で分かりやすく構成されている。展示作品の何所かにも表示されていた庄三郎マークのついた庄三郎目線の口語体の解説も図録にも載っていてこれも楽しめる。

THE 新版画

版元 渡邊庄三郎の挑戦

茅ケ崎市美術館

2022年9月10日~11月6日

[感想メモ]

茅ケ崎市美術館は、原安三郎のコレクションから新たに発見されたものも含めて240点が一斉に公開された2018年の「小原古邨展」以来の久しぶりの訪問なのだけれど、今回は版元、渡邊庄三郎の挑戦と銘打った「THE 新版画」展だった。

先月行った千葉市美術館での「新版画 進化系UKIYO-Eの美」展と合わせると今年はちょっと集中的に版画展を観ていることになるのだけれど、コロナ明け(まだそうは言えないとは思うが)の美術館訪問再開の皮切りとしては悪くない。内容は重複している所もあるが、今回は新版画を世に送った版元、渡邊庄三郎を中心に組み立てているのでまた一味違ったものになっている。

先の「小原古邨展」では新発見の作品が多数公開されるということでここも最終日には1時間待ちの行列ができたけれど、今回は会場には平日ということもあってまばらな観客が居たのみで閑散としていた。ここは原安三郎の別荘跡ということもあって(それ以前は川上音二郎と貞奴の邸宅)版画にはゆかりの地なのだが…。

THE新版画展

My Best5

ホノルル波乗り(1919)

チャールズ・W・バートレット

イギリス人バートレットは来日して渡邊庄三郎のところで浮世絵や版画の技法を活かして当時の日本の様子やアジアなどの風景を浮世絵版画で制作していた。その後イギリスへの帰国途中で立ち寄ったハワイが気に入り永住することに。この版画はハワイの伝説的サーファー、デューク・カハナモクがサーフィンをしているシーンなのだが、もう浮世絵の模倣ではなく新版画の技法が完全に彼の表現手段として成り立っているように思う。本展覧会のパンフレットにも載っているように彼にはサーフィンの連作がある。バートレットは後にホノルル美術館の創設者になる。

猟師の話(1922)

吉田博

本展には吉田博の作品も展示されていたがその中でもこの作品は異彩を放っていた。彼はこの作品で洋画の筆致や題材を版画で表現しようとしたらしいが、確かに一見して他の新版画の作品とは異なっている。もともと吉田は洋画家出身でこの作品は庄三郎の下で最初期に取り組んだ作品で、これはその試し刷りのようだ。吉田はその後庄三郎の下を離れて自分の新版画の道を行くことになる。

吹雪(1932)

伊東深水

深水は版画の世界では川瀬巴水の先輩にあたる。会場には何点か深水の風景版画も展示されていたが、やはり深水の美人画は版画の世界でも白眉であることは間違いない。この作品は現代美人集第二輯に収められた作品で、このタイトル「吹雪」では多分同じような構図の別の作品の方が知られていると思うけど、ぼくはこちらの方が好きだ。降りしきる雪を傘で除けながら歩む女性が何かの拍子にふと足元に目をやる、日本舞踊のような仕草が歌舞伎の見栄を切った一瞬のように決まっている。

雪中群鷺(昭和初期)

小原祥邨

小原古邨は版元渡邊庄三郎のところでは小原祥邨と名乗っていた。古邨は鷺が好きらしく庄三郎のもとでも多くの鷺の作品を残している。柳の新芽が芽吹いた春先、二羽の鷺が飛び立つ「柳に白鷺」はぼくも後刷りをもっている好きな作品だけれども、この「雪中群鷺」はそうした鷺を扱った作品の中でも一番好きな作品だ。五羽の鷺の配置と全体の構図が雪中で寒さに耐える鷺の凛とした姿を的確に表している。

湯宿の朝(塩原新湯)(1946)

川瀬巴水

巴水に縁の深い塩原の温泉宿の窓外風景なのだが、この作品に初めて触れたのは2013年に大田区立郷土博物館で行われた「川瀬巴水展」だったと思う。今回はこの一枚だけが飾られているが、大田区郷土博物館では山や空そして障子の色合いが微妙に異なる薄刷版、濃刷版などが展示されていた。川瀬巴水や吉田博は一つの版木で色などを変えることで、同じ場所の季節や時間などの変化を付けた複数の作品を作るという手法を使うことがあるが、これはもう少し微妙な変化をつけたいくつかの作品があるということなのかもしれない。

[図録]

264頁、2500円。大変見やすい図録になっている。版元、渡邊庄三郎を軸とした新版画の流れが作品と解説で分かりやすく構成されている。展示作品の何所かにも表示されていた庄三郎マークのついた庄三郎目線の口語体の解説も図録にも載っていてこれも楽しめる。

(Oct.2022)

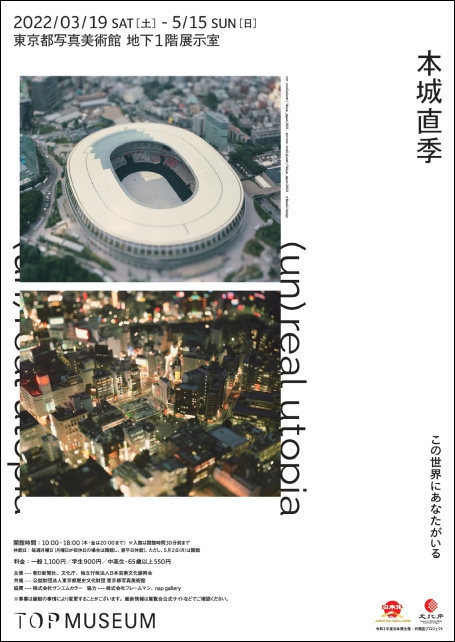

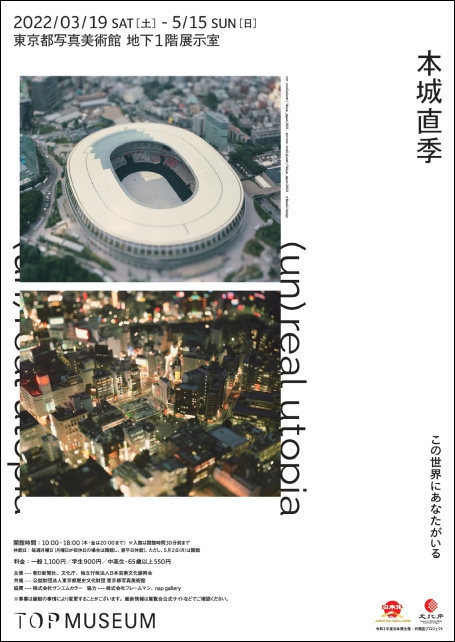

gillman*s Museums 本城直季展

Museum of the Month...

本城直季の写真を初めて見たのは20年くらい前だと思う。当時彼のブログに載っている写真を見てとても不思議な気持ちになったのを覚えている。それ以来彼の写真が気になっていた。高い視線からカメラの「あおり」を使ってまるでジオラマのような、おもちゃの街のような不思議な写真を撮る。

人によってはそれを「神の視線」と呼ぶ人もいるけど、彼に言わせればそれは逆に人の視線そのものでもある。全体を見渡す広い視角の中で彼の写真はごく狭い一点だけに焦点があっている。それ以外の場所はぼけて詳細な姿は描かれていない。実は人間の視覚もそうだという。というのは人間の視角はとても広いのだけれど、実際に脳が詳細に把握するのはその中の関心が向いている狭い領域で、そこは細部まで見えているけれどもそれ以外の所はボケたイメージになっているという。

高い視点からの写真と言うのはドローンの普及した現在で言えば決して珍しいものではないかもしれないけれど、彼の写真は単に俯瞰ということだけではないと思う。彼の写真では例え見慣れた場所であってもまるで異界の世界のように感じられる。それはいわゆる客観的視点というものとも違う。少なくともどこかにはフォーカスがあたっており、そこは主観の匂いがする。そういう意味ではアンドレアス・グルスキーの透徹した俯瞰ともまた違っている。

写真展は予約制になっていたけどネットで見ると当日分のチケットは満杯だったので直接会場に行ったら人もまばらで、しかもネットでは一般料金しかないのだけれどシニア料金で入ることができた。聞けばネットのチケットはかなり数を絞っているみたいだった。会場では一枚一枚の写真を寄って観たり、離れて観たりゆったりと本城ジオラマの世界を楽しむことができた。

■Small Planet

ぼくの一番好きな写真集Small Planetからの展示写真。

東京タワー、プール、千葉競馬場そしてストックホルム郊外の草原。特に最後のストックホルム郊外の写真が好きだ。

緑の草原の中に一本の道が通っている。そこに一台の赤い車。フォーカスはその車の居る一本の道に沿ってあてられている。現実的でそして夢のような世界。

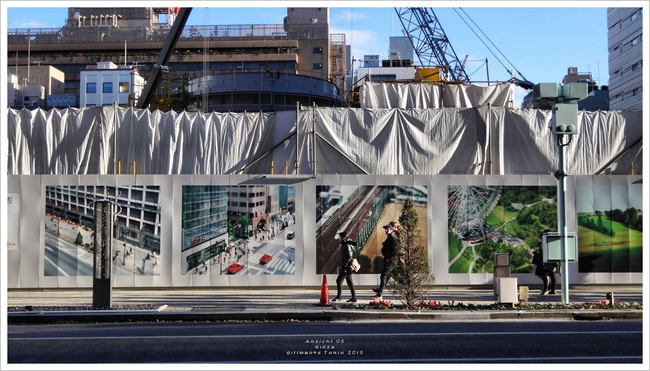

■Ginza Six建設現場の壁面写真

銀座松坂屋の跡地に建設されたGinza Sixの建設現場に建てられた仮設の壁面には本城直季氏の写真が使われていた。建設中の2015年の冬、銀座に行った時に何度かその壁面を撮りに行った。彼の写真が銀座の道を行く人ととてもいい感じでマッチしていて、いずれ撤去されてしまうのがもったいないと思った。

写真のユニークな新しい使い方として今でも思い出に残っている。自分でも何度かジオラマ風の写真を撮ってみたけれど様にならない。下手なこともあるけど自分の中から出た表現でないからだなぁ。

[図録写真集]

3300円。構成はSmall Planet~Daily Photosまで展示構成に従って出展作品の写真が掲載されているので、今まで彼が出した写真集のエッセンスが詰まっているともいえるけれど、作品の写真がそのまま出ているというより、細部をアップにしたものも多い。さらに全体の写真が載せられている場合でもページ跨りで載っていることが多くそれもちょっと気になる。

出来ればこの図録のように縦長ではなくて彼の写真集Small Planetのように横長の体裁にしてほしかったのだけれど、それは個々の写真集を買って見てくれという事かもしれないし、それは展示会場でじっくりと味わってほしいという事なのだろうと思うが、高い写真集をそう何冊も買うわけにはいかないぼくのような者にとってはこの図録を買うか、気に入った写真集の方を買うか迷うところだ。

(un)real utopia

本城直季 写真展東京都写真美術館

2022年3月19日~5月15日

本城直季の写真を初めて見たのは20年くらい前だと思う。当時彼のブログに載っている写真を見てとても不思議な気持ちになったのを覚えている。それ以来彼の写真が気になっていた。高い視線からカメラの「あおり」を使ってまるでジオラマのような、おもちゃの街のような不思議な写真を撮る。

人によってはそれを「神の視線」と呼ぶ人もいるけど、彼に言わせればそれは逆に人の視線そのものでもある。全体を見渡す広い視角の中で彼の写真はごく狭い一点だけに焦点があっている。それ以外の場所はぼけて詳細な姿は描かれていない。実は人間の視覚もそうだという。というのは人間の視角はとても広いのだけれど、実際に脳が詳細に把握するのはその中の関心が向いている狭い領域で、そこは細部まで見えているけれどもそれ以外の所はボケたイメージになっているという。

高い視点からの写真と言うのはドローンの普及した現在で言えば決して珍しいものではないかもしれないけれど、彼の写真は単に俯瞰ということだけではないと思う。彼の写真では例え見慣れた場所であってもまるで異界の世界のように感じられる。それはいわゆる客観的視点というものとも違う。少なくともどこかにはフォーカスがあたっており、そこは主観の匂いがする。そういう意味ではアンドレアス・グルスキーの透徹した俯瞰ともまた違っている。

写真展は予約制になっていたけどネットで見ると当日分のチケットは満杯だったので直接会場に行ったら人もまばらで、しかもネットでは一般料金しかないのだけれどシニア料金で入ることができた。聞けばネットのチケットはかなり数を絞っているみたいだった。会場では一枚一枚の写真を寄って観たり、離れて観たりゆったりと本城ジオラマの世界を楽しむことができた。

■Small Planet

ぼくの一番好きな写真集Small Planetからの展示写真。

東京タワー、プール、千葉競馬場そしてストックホルム郊外の草原。特に最後のストックホルム郊外の写真が好きだ。

緑の草原の中に一本の道が通っている。そこに一台の赤い車。フォーカスはその車の居る一本の道に沿ってあてられている。現実的でそして夢のような世界。

■Ginza Six建設現場の壁面写真

銀座松坂屋の跡地に建設されたGinza Sixの建設現場に建てられた仮設の壁面には本城直季氏の写真が使われていた。建設中の2015年の冬、銀座に行った時に何度かその壁面を撮りに行った。彼の写真が銀座の道を行く人ととてもいい感じでマッチしていて、いずれ撤去されてしまうのがもったいないと思った。

写真のユニークな新しい使い方として今でも思い出に残っている。自分でも何度かジオラマ風の写真を撮ってみたけれど様にならない。下手なこともあるけど自分の中から出た表現でないからだなぁ。

[図録写真集]

3300円。構成はSmall Planet~Daily Photosまで展示構成に従って出展作品の写真が掲載されているので、今まで彼が出した写真集のエッセンスが詰まっているともいえるけれど、作品の写真がそのまま出ているというより、細部をアップにしたものも多い。さらに全体の写真が載せられている場合でもページ跨りで載っていることが多くそれもちょっと気になる。

出来ればこの図録のように縦長ではなくて彼の写真集Small Planetのように横長の体裁にしてほしかったのだけれど、それは個々の写真集を買って見てくれという事かもしれないし、それは展示会場でじっくりと味わってほしいという事なのだろうと思うが、高い写真集をそう何冊も買うわけにはいかないぼくのような者にとってはこの図録を買うか、気に入った写真集の方を買うか迷うところだ。

(May 2022)

Museum of the Month メトロポリタン美術館展

Museum of the Month...

[感想メモ]

ヨーロッパの美術館は昔から比較的よく見ている方だと思っていたけど、アメリカの美術館は見たことがないし、考えてみたらアメリカにも行ったことがなかった。ということでこのまま行くと本当に行かずじまいになってしまうと思って、2年前に思い切ってアメリカの美術館を巡るツアーを申し込んだ。

主要な目的はヨーロッパの美術館では殆ど観ることができないエドワード・ホッパーやアンドリュー・ワイエスの絵だったのだけれど、他にはもちろんこのメトロポリタン美術館も含まれていた。けど…、全てはこのコロナ禍でキャンセルになってしまった。

そんな時に国立新美術館での「メトロポリタン美術館展」が開催されたのは嬉しい限り。500年の西洋絵画史を駆け足でというのもすごいけど、実際に大美術館に足を運んで行ってみるとじっくりと見られる点数は意外と少ないことを想うと、充分にありがたい。同美術館の展示改修が無かったらこれほどの作品も見られなかったというのも幸運だったかもしれない。

玉座の聖母子と二人の天使/フラ・フィリッポ・リッピ(ca.1440)

この絵は元はトリプティーク(三連画)の中央部分であったらしい。この聖母子像も伝統にのっとって安定した三角構図によって描かれているが、その表現はより現実的で生身の人間ぽくなっていると思う。特に幼子キリストの表情は今までの紋切り型の子供顔ではなく観るものを睨みつけるような威厳と迫力がある。

リッピはフラと名前についているように元来修道士なのだけれど、50歳の時に23歳の修道女と駆け落ちし子供をつくるなど破天荒なところがある人物だったらしい。ここら辺はカラヴァッジョと相通じるものがあるかもしれないが、絵に関しては優れた才能を示しなによりもあのボッティチェリの師匠としても後世に名を残している。

ベネディクト・フォン・ヘルテンシュタイン/ハンス・ホルバイン(1517)

ホルバインの肖像画を見るとその人物の息遣いまで伝わってきそうで、これが16世紀初頭の作品だとは思えないほどのリアリティーに驚かされる。ホルバインは南ドイツで生まれたが活動はスイスやまた特にイギリスで活動した時期が長い。

この肖像画のベネディクト・フォン・ヘルテンシュタインは当時のルツェルンの市長の息子で、まだ22歳だが学業を終えて州議会のメンバーになったばかりのようだ。肖像画はその記念という事もあるのかもしれない。(実はこれを描いているホルバイン自身もまだ20歳前後だったと思われる) フォン・ヘルテンシュタイン家の才気ある後継者としての輝きと、その期待を背負っている照れのようなものまで感じさせる。しかしこの数年後彼はイタリア戦争の戦いで命を落とすことになるのだけれど…。

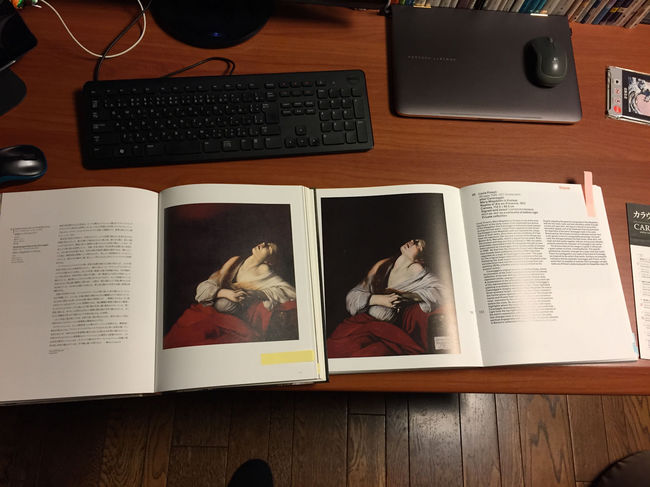

音楽家たち/カラヴァッジョ(1597)

展覧会場の遠目からもすぐ分かる、どこからどう見てもカラヴァッジョの絵である。この絵の中央のヌメッとした感じの美少年は2016年に国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」に展示されていた「トカゲに噛まれる少年(ca.1596)」や「バッカス(ca.1597)」に描かれている美少年群の一人だろうと思われる。

カラヴァッジョのパトロンであったデル・モンテ枢機卿のもとに集められていた美少年達を描いたもので後ろでこちらを向いているのはカラヴァッジョ自身と言われているらしい。彼の画力から言えば描かれた姿はカラヴァッジョ本人にそっくりなはずで、ということはこの雰囲気に難なく馴染んでいた人物のような気がして、乱暴で無頼漢の彼のイメージとはまた違った印象を持った。一説によるとカラヴァッジョはバイセクシャルだったという話もあるので、それもあるかもしれない。

信仰の寓意/ヨハネス・フェルメール(ca.1670)

フェルメールの作品は比較的小さなものが多いけど、これは彼にしてはかなり大きい方の作品に属すると思う。以前ウィーンで観た「絵画芸術」も大きいけれどそれよりも少し大きいかもしれない。でも、正直言ってあまりフェルメールっぽくはない。

勿論よく見ると球体のガラスに写り込む室内の様子だったり、ドレスに現れる光の玉だったり、画面左のカーテンだったり彼らしい表現はそこここに散見されるけどどうも全体が…。というのもこの絵の発注主がカソリック教徒だったらしく、恐らくはそのリクエストでタイトルのように宗教的寓意がそこここに込められているのだ。(フェルメール自身もプロテスタントからカソリックに改宗しているが、宗教的な理由だけだったのかは疑問が残るような…)

当時はオランダはプロテスタント国家で絵画界の顧客は既に教会から市民に移っていたのだけれど数少ないカソリック信者が家の中にカソリック的世界を作るために宗教的寓意に満ちたものを頼んだらしい。女性が地球儀を踏んずけているのはカソリック教が世界を広く支配する事の寓意らしいが、ここら辺はもしかしたら当時のオランダでも既にアナクロだったのではないかとぼくは邪推したりしている。

テラスの陽気な集い/ヤン・ステーン(ca.1670)

ステーンはライデン生まれの画家で風俗画を多く描いている。絵に寓意が込められていることもあるけれど、当時の風俗を見たり想像したりするだけでも楽しいし、観察眼の鋭いステーンは観るものが退屈しないように細かい所に仕掛けをしていたりもする。

猥雑な感じのするこの絵も、登場人物の一人一人を見てその台詞なんかを考えてみると退屈しない。そうこうしている内に視線はどうしても中央の女将の胸元に…吸いつけられる。ステーンもそのつもりで描いている。彼女にじっと見つめられて、エプロンをはだけて「ねぇ…」と。 うっ、と戸惑って固まっているこちらを、画面左にいるでっぷりと太ったステーン自身がそれを見て大笑いをしている。

ガルダンヌ/ポール・セザンヌ(ca.1885)

正直言ってセザンヌの本当の良さはぼくには分かっていないと思う。ぼくの頭の中ではセザンヌはあのアンリ・ルソーと同じような位置にいると言ったら、大半の人が異を唱えて、しかしほんの少しの人が頷くかもしれない。ぼくの中では彼はそういうような立ち位置にある。ついでにアンリ・ルソーはぼくの大好きな画家であることも言っておかないといけないかもしれないが…。

このカルダンヌ村はセザンヌのいたエクスの南にある小さな村だ。この絵を観ているとセザンヌが風景を忠実に描こうというより、この風景を四角や三角のエレメントに再構成して全体としての風景を構成してゆこうとしている感じが、ぼくにでも比較的容易に感じられるという点で気に入っている。

[図録]

228頁、2900円。ここのところ図録の値段がじわりと上がってきている。コロナ禍で入場者も見込めず印刷部数が減れば一冊当たりの制作費用がかさんでくることもあるのかもしれない。

構成は展示に従って①信仰とルネサンス、②絶対主義と啓蒙主義の時代、③革命と人々のための芸術、の3部に分かれている。内容は典型的な図録で全ての作品に図と解説がついているのはありがたいが、折角3部に分けたのだから会場にあったように、各部の最初にその時代の概観的な解説を載せておいてほしかった。

会場の展示では目ぼしい作品には短い解説がこまめに書かれていたのでオーディオガイドがなくてもスムーズに流れを追うことができたように思う。

[蛇足]

国立新美術館にいくといつも必ず寄る美術館のすぐそばの中華料理屋に久しぶりに行った。昼時を少し外したのでちょっと待たされたけど意外と速く入店できた。そこは二階席もあるのだけれど、店員さんに聞くと客足とか、バイトさんの確保とか先行きが見通せないので二階は閉めているという。好きなお店なのでなんとか切り抜けて欲しいなと思った。

メトロポリタン

美術館展

国立新美術館

2022年2月9日~5月30日

[感想メモ]

ヨーロッパの美術館は昔から比較的よく見ている方だと思っていたけど、アメリカの美術館は見たことがないし、考えてみたらアメリカにも行ったことがなかった。ということでこのまま行くと本当に行かずじまいになってしまうと思って、2年前に思い切ってアメリカの美術館を巡るツアーを申し込んだ。

主要な目的はヨーロッパの美術館では殆ど観ることができないエドワード・ホッパーやアンドリュー・ワイエスの絵だったのだけれど、他にはもちろんこのメトロポリタン美術館も含まれていた。けど…、全てはこのコロナ禍でキャンセルになってしまった。

そんな時に国立新美術館での「メトロポリタン美術館展」が開催されたのは嬉しい限り。500年の西洋絵画史を駆け足でというのもすごいけど、実際に大美術館に足を運んで行ってみるとじっくりと見られる点数は意外と少ないことを想うと、充分にありがたい。同美術館の展示改修が無かったらこれほどの作品も見られなかったというのも幸運だったかもしれない。

MY BEST 5+1

玉座の聖母子と二人の天使/フラ・フィリッポ・リッピ(ca.1440)

この絵は元はトリプティーク(三連画)の中央部分であったらしい。この聖母子像も伝統にのっとって安定した三角構図によって描かれているが、その表現はより現実的で生身の人間ぽくなっていると思う。特に幼子キリストの表情は今までの紋切り型の子供顔ではなく観るものを睨みつけるような威厳と迫力がある。

リッピはフラと名前についているように元来修道士なのだけれど、50歳の時に23歳の修道女と駆け落ちし子供をつくるなど破天荒なところがある人物だったらしい。ここら辺はカラヴァッジョと相通じるものがあるかもしれないが、絵に関しては優れた才能を示しなによりもあのボッティチェリの師匠としても後世に名を残している。

ベネディクト・フォン・ヘルテンシュタイン/ハンス・ホルバイン(1517)

ホルバインの肖像画を見るとその人物の息遣いまで伝わってきそうで、これが16世紀初頭の作品だとは思えないほどのリアリティーに驚かされる。ホルバインは南ドイツで生まれたが活動はスイスやまた特にイギリスで活動した時期が長い。

この肖像画のベネディクト・フォン・ヘルテンシュタインは当時のルツェルンの市長の息子で、まだ22歳だが学業を終えて州議会のメンバーになったばかりのようだ。肖像画はその記念という事もあるのかもしれない。(実はこれを描いているホルバイン自身もまだ20歳前後だったと思われる) フォン・ヘルテンシュタイン家の才気ある後継者としての輝きと、その期待を背負っている照れのようなものまで感じさせる。しかしこの数年後彼はイタリア戦争の戦いで命を落とすことになるのだけれど…。

音楽家たち/カラヴァッジョ(1597)

展覧会場の遠目からもすぐ分かる、どこからどう見てもカラヴァッジョの絵である。この絵の中央のヌメッとした感じの美少年は2016年に国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」に展示されていた「トカゲに噛まれる少年(ca.1596)」や「バッカス(ca.1597)」に描かれている美少年群の一人だろうと思われる。